情緒流動:11個內在對話練習,陪伴孩子調節情緒

作者:胡展誥

出版日:2024/8/1

定價:380元

優惠價:

75 折285元 72 折274元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 1.70 Cm

頁數:248頁

各界推薦

【專文導讀】

楊俐容│Caremind耕心學院知識長、心理教育專家

【溫柔推薦】

村子裡的凱莉哥│親子作家

沈雅琪(神老師)│作家、資深教師

洪仲清│臨床心理師

留佩萱│美國諮商教育督導博士

郭葉珍│國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授

陳志恆│諮商心理師、暢銷作家

蔡佳璇│哇賽心理學執行長

賴曉妍│童書作家兼三寶媽

澤爸(魏瑋志)│親職教育講師

館長小編(彭冠綸)│《療心圖書館》作者

羅怡君│親職溝通作家與講師

羅寶鴻│蒙特梭利親職教育專家

鐘穎│心理學作家、「愛智者書窩」版主

作者介紹

胡展誥

諮商心理師(諮心字第002620號)

徜徉於府城台南,每一天的工作與生活都像是旅行。

現任國內各縣市國、中小專輔教師外聘督導、家扶中心合作心理師、國立高雄餐旅大學附中及多所企業的合作心理師。近年來投入在正念與創傷知情的領域,希望以簡單的文字,為人們帶來更美好的生活。

因為喜歡說話,所以也寫了幾本書:

《刻意放鬆》(2023)

《說不出口的,更需要被聽懂》(2021)

《擺脫邊緣人生》(2019)

《修補生命的洞》(2018)

《別讓負面情緒綁架你》(2017)

《遇見,生命最真實的力量》(2016)

內容簡介

絕大多數的問題行為,都源自於情緒問題。

你可以陪伴孩子,學習覺察情緒、安頓情緒,

讓情緒如溪水般潺潺流動……

★第一線親子諮商案例心理觀察 ★11個情緒調節引導練習

孩子大多數的問題行為,都來自情緒。諮商心理師胡展誥說:「情緒需要出口,特別是令人難受的情緒。」而這本書將告訴你,如何協助孩子找到出口,讓他們學會覺察自己的情緒,透過練習表達情緒、接納情緒,進而緩和及穩定情緒。

希望讀著這本書的你,也可以與孩子一起看見自己的情緒困擾,允許內在情緒像一條河流那樣輕輕柔柔地流動,感受它的升起,疏導它,讓它逐漸平復與自在。

"擁有良好的情緒調節力, 如同握有幸福人生的入場券。"

限量贈品名稱:《情緒流動》造型書籤磁鐵

2款1組,單入攤開尺寸3 x 12 cm。(點圖放大)

目錄

導讀 「小孩難受、家長難為」年代的「心」處方/楊俐容

推薦文 給所有情緒都有空間流動/留佩萱

推薦文 情緒需要被接納並轉化/陳志恆

推薦文 營造讓情緒自在流動的環境/蔡佳璇

推薦文 引領孩子成為情緒的主人/澤爸

推薦文 以流動的情緒,解凍親子關係/館長小編

推薦文 做好下一代的情緒源頭/羅怡君

推薦文 照顧孩子情緒,也照顧自己/鐘穎

自序 內在情緒,是一條河

前言 大多數問題行為,都是情緒的問題

PART 1 穿越負面情緒的表層

第1章 主要照顧者的重要性

第2章 發生在你「懂事之前」的事情

第3章 透視情緒的內在機制

【從此刻開始練習】友善的自我回應

第4章 陪伴孩子啟動社會情緒學習

【從此刻開始練習】遊戲是調節情緒的重要訓練

PART 2 負面情緒的三個元素

第5章 失望:現實與期待的落差

【從此刻開始練習】回應失望的情緒

第6章 挫折:努力了卻依舊失敗

【從此刻開始練習】回應挫折的情緒

【從此刻開始練習】三步驟,在挫折中找回行動力

第7章 無望感:無數的失望與挫折

【從此刻開始練習】正向思考三元素

PART 3 培養情緒調節力

第8章 允許情緒流動

【從此刻開始練習】安頓情緒,從接納開始

第9章 核心價值感

【從此刻開始練習】培養孩子的核心價值感

第10章 體罰的殺傷力

【從此刻開始練習】STOP情緒緩和法

第11章 自我覺察

【從此刻開始練習】培養孩子的覺察力

【從此刻開始練習】提升關係品質的回應

導讀/推薦文

【推薦文】

給所有情緒都有空間流動

留佩萱(美國諮商教育與督導博士)

在閱讀胡展誥心理師《情緒流動》這本書時,讓我非常地感動。過去許多年的諮商工作中我也學習到:能夠面對情緒、與情緒共處,是人生中非常重要的能力。而這本書中,胡展誥心理師用非常溫暖的文字,以及許多貼切生活的例子,幫助家長們學習:我們如何幫助孩子培養「面對情緒」這個重要的技能。

在諮商中我常常跟個案說,所有的情緒都沒有對或錯,每一種情緒都是正常的、重要的,都在傳遞非常重要的訊息。但我們活在一個很壓抑情緒的社會,尤其是那些被歸類為負面的情緒,就像書中所寫,我們把這些負面情緒當作只有破壞力的存在,然後就像玩打地鼠遊戲機一樣,我們很努力地拿槌子敲,想要消滅這些負面情緒。但這些情緒的出現,就是想要被看見、被聽見、被給予空間可以舒展開來,然後當這些情緒有空間可以流動了,就能夠慢慢消退。

而要幫助孩子面對情緒,就要從我們自己開始做起──當我們能夠允許自己所有情緒的存在,才能讓孩子也擁有他自己的情緒,而當我們有機會練習和情緒共處,就會發現情緒其實一點都不可怕,然後就能去看見這些情緒底下重要的訊息。

邀請大家,跟著《情緒流動》這本書一起覺察與練習,我們可以一同建立一個給所有情緒都有空間流動的社會。

【推薦文】

情緒需要被接納並轉化

陳志恆(諮商心理師、暢銷作家)

在與年幼孩子的家長互動時,最常被問到的,就是孩子的情緒問題,像是:「孩子老是愛生氣,而且要生氣很久!」「孩子遇到不順心的事就會大發脾氣,但又不好好講!」

老實說,這些狀況在我女兒身上也經常出現。即使我知道幼兒的情緒調節能力尚不足,需要大人細心引導,但也會因為孩子再三情緒爆炸,自己跟著噴火怒罵。

然而,孩子的生氣爆炸,絕對不是用罵的或講道理的方式能夠趕走的。任何人的情緒波動,都需要被理解、被看懂、被接納,並允許流動。而親子對話正是引導孩子調節情緒最佳管道。

展誥老師的《情緒流動》書中提到,孩子展現的負面情緒裡,通常包含三個基本元素:失望、挫折與無望。而這三個元素,其實是一個人內心裡三種基本需求未被滿足時,外顯的狀態。大人只要能看懂,並予以適切回應,通常能讓孩子平靜下來。同時,孩子也會透過情緒的自我覺察,更加理解自己此刻的狀態,並漸漸懂得用適切的方式表達自己的需要。

當然,說起來容易,做起來難!展誥老師在這本書中,除了為你破解孩子的情緒密碼外,更教你如何透過溫暖且有效的回應,幫助孩子用合宜的方式釋放情緒,進而提升情緒韌性。

這本書的問世,正好呼應目前兒童情緒教育SEL(社會情緒學習)的風潮,格外令人期待。

當大人透過本書理解了孩子的情緒困擾,在幫助孩子調節情緒時,也需要關注自己的情緒流動。

因為,當你對孩子的哭鬧感到煩躁而怒吼時,你正被童年時期無法獲得流動的情緒給困住了。一旦理解了,就有機會改變;也許一開始很困難,但一次又一次,你會看見自己的進步。

相信我,我就是絕佳的見證者。

【推薦文】

營造讓情緒自在流動的環境

蔡佳璇(臨床心理師、哇賽心理學執行長)

每次演講到情緒主題,我都會問聽眾:「你們覺得『想哭』是情緒嗎?」在場有些人搖頭,有些人點頭,似乎不是很確定。

其實難過的時候會想哭,開心的時候也可能喜極而泣,哭泣是行為,但背後可能是不同的情緒。當我們分不清楚情緒、想法、行為,搞不清楚自己怎麼了,要調節情緒就會相對困難。

從小到大,我們被告誡要情緒穩定,但未必有人教導我們該怎麼調節情緒。不少人誤以為情緒穩定就是要讓自己成為沒有情緒起伏、毫無負向情緒的人,所以對情緒避之唯恐不及,用壓抑、否認、忽視、合理化……等策略來應對。雖然短時間內好像可以暫時處理眼前的困難,但是長久下來,大腦與身體失去了連結,反而讓情緒「卡住」了。

情緒是需要出口的,當負向情緒積累,又沒有適當的調節方法,就有可能以身體不適(頭痛、腸胃疾病、自律神經失調……)或社會不認可的方式展現,例如:攻擊、各種成癮行為、自我傷害……。

反之,要讓情緒能夠「過去」,需要的則是覺察它、辨識它、允許它和表達它。讓情緒像一條河流,在我們的大腦和身體裡輕柔地流動。但這要怎麼做到呢?

感謝展誥心理師這本書的問世,不只系統性地說明了負向情緒主要的三個層次(失望感、挫折感與無望感),還分享多年的諮商和演講實例,最後搭配對話練習,讓我們有機會學習如何覺察情緒、同理和安頓自己,進而也能適當回應孩子,為孩子營造一個情緒能自在流動的環境,培養情緒調節的能力。

【推薦文】

引領孩子成為情緒的主人

澤爸(魏瑋志)(親職教育講師)

以前自認為是個情緒EQ很高的人,因為很少生氣的緣故,大家也說我是位「好好先生」。自從結婚與有了孩子之後,我總覺得有地方不太對勁,特別是平時很少發脾氣,可是一生氣的時候,會呈現大爆炸的狀態,兩者的落差有些巨大,連兒子都曾跟老婆說過:「為什麼爸爸生氣的時候好可怕?我不喜歡發脾氣的爸爸。」

生氣的情緒爆炸完後,看到老婆與孩子恐懼的臉龐,內心會不自覺地有內疚感,可是,接連而來的是「為什麼你們都可以有情緒?我好像不能生氣一樣」的委屈感,彷彿「好好先生」是我的原罪一般。

後來學習了關於情緒的課程,才明白原來是我的情緒卡住了。

如果用火山來形容情緒,當裡面的岩漿在冒出時,我所採取的方式是忽略,假裝看不到或忍耐著;以為消失了,其實只是壓抑著,直到火山的容量滿了、承受不住了,囤積已久的情緒來個徹底大釋放。

明白後,我嘗試覺察情緒的產生,用適當的方式穩住情緒,再用適合自己的方法來調節與宣洩,呈現正向的情緒流動,大爆炸的樣貌也就沒再出現了.

胡展誥諮商心理師的《情緒流動》,就是從穿越負面情緒的表層、嘗試探索情緒的背後原因,以及培養情緒調節的能力,讓我們能與孩子一起看見自己的情緒,體驗到情緒平穩的自在與寧靜。

書中還有內在對話的練習,幫助我們一步步靠近孩子的內心,貼近內在需求,引領孩子養成情緒調節的能力,成為情緒的主人。

【推薦文】

以流動的情緒,解凍親子關係

館長小編(彭冠綸)(《療心圖書館》作者)

《情緒流動》這書名取得真好。情緒流動,代表情緒會來,但情緒也會走。情緒會來來去去,而且這是正常的。

情緒應該是中性的字眼,不知道從什麼時候開始「情緒」這兩個字開始帶有負面標籤,認為有情緒是不好的,大人不應該有情緒,我們也教導孩子不要有情緒。

事實上,有問題的不是情緒,而是我們怎麼去面對我們的情緒。在情緒的當下,會覺得自己很糟,覺得自己無能為力,但如同書名所說,情緒會流動,我們不應該用理性抵擋情緒,否定自己當下的感受,而是順著情緒的水流,好好關照自己「我現在怎麼了?」、「我可以怎麼幫助自己」。

察覺情緒的出現,允許自己的情緒流動,也允許孩子的情緒流動。唯有我們成為能誠實面對自己情緒的大人,才能接住孩子的情緒,孩子也會學習我們面對自己的情緒。如同展誥書中所說:「先成為情緒穩定的大人,才能教養出情緒穩定的孩子。」

家庭關係上,你常感到失望嗎?親子教養上,你常感到挫折嗎?人生旅途上,你常感到無望嗎?如果這是你,你不能錯過這本書。

讓胡展誥心理師帶著你面對自己的情緒,感受情緒的流動,看見在情緒背後自己真正的需要,也看見孩子在情緒背後下真實的樣貌。當情緒流動的時候,冰凍的親子關係就解凍了。

【推薦文】

做好下一代的情緒源頭

羅怡君(親職溝通作家與講師)

展誥心理師將內在情緒喻為一條河,這本新作猶如一本治水疏濬操作手冊:面臨無法覺察情緒的枯水期、過於混濁停滯的死水狀態、山洪爆發的氾濫成災……,各式缺乏平日流動的因果呈現,象徵漸漸失去自我調節的功能。

書中的十一個對話練習,協助我們透過建構過河的踏腳石,即使身處負面情緒,仍可拉高視角接納自己;實際案例讓我們觀看前者留下的對話繩索,感受情緒帶來的溫度與動人的生命故事。

情緒穩定的大人,才能養育出情緒穩定的小孩。《情緒流動》帶領我們回溯源頭,重建社會情緒學習的基礎工程,更提醒著大人,我們也是下一代的「情緒源頭」,如何示範讓情緒成為一種正向的提醒警訊、自我探索的工具,是給孩子一生受用的珍貴禮物。

【推薦文】

照顧孩子情緒,也照顧自己

鐘穎(心理學作家、「愛智者書窩」版主)

情緒調節的能力是個人幸福感高低的重要指標。幾乎沒有例外,痛苦的人經常會將自己的痛苦傳遞給別人。如果你總看他人不滿意,看世界不完美,真正的問題很可能出在你內心的悲傷與憤怒。

多數的心理師會教導我們問候一下難受的情緒,別急著將它趕到別人身上。如胡展誥心理師所說,一旦有了你的接納,就會發現負面情緒沒有留下來的理由。

網路世界有多少奉行取消文化的鄉民,就有多少活在自我否定之中的人。他們的情緒總是快速地擺盪在兩極之間,無法控制內心的地雷何時會爆炸。這樣的人也是個將生活滿意度交給別人決定的人。

因此,這本書我認為不只是大人學來陪伴自己孩子用的,也是大人學來陪伴自己內心的孩子用的。

憤怒而自卑的偽大人如此多,他們的失望與挫折四處流竄,助長了極端的部落主義風氣。

但解方可以很簡單,那就是打開這本書,開始跟著作者自我照顧。讓你自己幸福,世界也會跟著幸福。

精彩試閱

【前言】

大多數問題行為,都是情緒的問題

面對一個正在情緒上頭的孩子,而你自己也處在疲勞無助的狀態時,是否曾經浮現過這些念頭?

●明明只是一件小事,有什麼好生氣的?

●有話為什麼不好好講,要用生氣的?

●怎麼樣才能讓孩子的情緒趕快消失?

我寫這一本書,就是要回應這三個問題。

曾經有一位家長來找我討論關於孩子的叛逆行為。他說就讀小學五年級的哥哥有好幾次動手揍了幼兒園中班的弟弟,溝通了很多次還是沒有用。我請家長描述一段他與哥哥的對話。

家長:「你為什麼要打弟弟?」

哥哥:「因為弟弟跑進我房間!」

家長:「那你用講的就好了啊!」

哥哥:「我講過很多次了,可是沒用啊!」

家長:「那你也不可以打弟弟啊。」

哥哥:「可是他就一直跑進我房間,弄壞我的東西啊。」

家長:「反正你下次再這樣,我就修理你!」

「你們在對話的時候,哥哥的反應是什麼呢?」我問。

「我在跟他講話的時候,他的口氣很差,臉色也很臭。到底怎麼樣才可以讓他願意好好溝通呢?是因為哥哥開始進入青春期的叛逆階段了嗎?」家長很苦惱。

不知道讀者是否已經在這一段對話中看出一些端倪?哥哥真的不願意溝通嗎?還是他其實已經努力傳達了想要表達的內容,但是大人卻沒有接收到呢?

仔細觀察這一段對話,不難發現哥哥很清楚地表達「不喜歡弟弟跑進房間」、「跟弟弟說了也沒有用」。房間被弟弟擅自闖入,哥哥的情緒很可能是生氣;跟弟弟說了很多次都沒有用,哥哥的情緒可能是挫折,因為不知道如何處理這個問題,也不知道該如何安頓負面情緒,最終採取的策略就是藉由攻擊來制止弟弟侵犯界線的行為。假如他又因此被家長責怪(壞脾氣、叛逆、不愛護弟弟),還會引發委屈的情緒。種種負面情緒累積之下,他在回應家長時,當然就不會有好臉色。

情緒需要出口,特別是令人難受的情緒。倘若任憑負面情緒累積又找不到調節情緒的方法,很可能就會採取社會不認可的方式,例如:攻擊、逃避、偷竊、物質濫用、傷害自己……。

打人的行為當然不對。即使哥哥不是真的想要傷害弟弟,但他不知道該如何制止弟弟的行為,也不知道如何調節不舒服的情緒,所以他使用的方式不僅傷害了弟弟,還可能令自己陷入另一個困境(被父母處罰)。想要引導哥哥調整他的行為,首要之務是必須看懂行為背後的情緒,聽見情緒,並且安頓情緒,才可能在行為層次達到真正的改變。

第一部:穿越負面情緒的表層

「明明只是一點小事,有什麼好生氣的?」

情緒與個人解讀事情的觀點密切相關。到底是「大事」還是「小事」,是由當事人的主觀感受來決定,而不是由旁人來論斷。倘若我們一開始就認為這只是一件小事,不需要大驚小怪,在立場上就已經與孩子拉出一段距離,難以深入了解情緒背後的訊息。

這本書的第一部,要陪伴各位家長和老師了解你在情緒教育中所扮演的重要角色,「言教」只是情緒教育中最基礎的一部分,更重要的是我們必須讓自己處在相對穩定的狀態,才能陪伴孩子調節情緒,幫助孩子大腦裡掌管衝動和理智的部位連結得更好,進而提升情緒調節的能力,也降低失控爆走的頻率。

你也會從中發現,其實你處理情緒的方式與小時候(甚至沒有明確印象)被主要照顧者對待的方式密切相關。如果你覺得自己是一個拙於處理情緒、時常因應情緒化而失控的人,現在你可以用理解來取代自責與愧疚,並且選擇用不同以往的方式來教養你的孩子。更重要的是,許多情緒都是層層堆疊的結果,唯有穿越情緒的表層,才有機會聽見孩子真正的聲音,並且採取適當的回應。

第二部:負面情緒的三個元素

「有話為什麼不好好講,要用生氣的?」

如果可以好好說話,我相信大多數的人不會選擇生氣;如果溝通能夠很順暢,我相信沒有人願意開啟冷戰;如果悲傷能夠有一個傾洩的管道,我相信人們不會刻意躲開人群,將自己鎖在孤獨的空間。

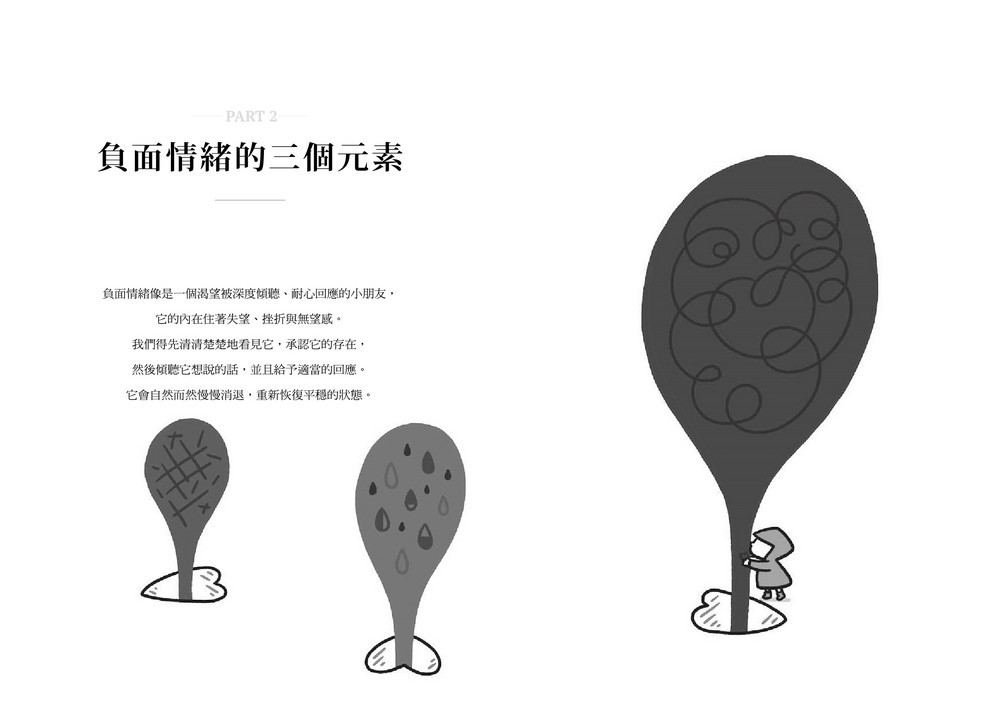

負面情緒除了像是一隻讓人感到不太舒服的討厭鬼之外,其實它更像是一個渴望被深度傾聽、耐心回應的小朋友,它的內在住著失望、挫折與無望感:

●「失望」想說的是,你正因為事情發展不如預期而感到難受。

●「挫折」想說的是,你的行動無法達到期待的效果,因而感到難受。

●「無望感」想說的是,你累積了太多的失望與挫折,因此對許多事情感到懷疑,失去行動的勇氣與動力。

負面情緒總是奮力地舉起小手手,用力呼喊,希望可以被聽見、被安撫。它從不輕易放棄任何能夠被他人聽見的機會,必要時也不排除使出各種激烈的手段。就像前面提到的那一位哥哥,無論是動手揍弟弟、向家長解釋,或者與家長對話時擺出來的臭臉,其實都在表達內在的情緒與需求。

我們很習慣把負面情緒視為一種只有破壞、沒有任何價值的存在,好像它是從洞裡鑽出來的地鼠,用手中的槌子用力一敲,就能夠消滅它。但處理情緒的方式剛剛好相反:當這一隻地鼠從洞裡鑽出頭來,我們得先清清楚楚地看見它,承認它的存在,然後用手輕輕地摸一摸它,傾聽它想說的話,並且給予適當的回應。通常這麼做之後,不用你的催促,負面情緒自然而然就會慢慢地消退,並且重新恢復平穩的狀態。

第三部:培養情緒調節力

「怎麼樣才可以讓孩子的負面情緒趕快消失?」

我常聽到大人對於正在哭鬧的孩子說:「我數到三喔!你再哭(吵)給我試試看!」但是說真的,如果就連有豐富社會歷練的大人都會對一件事情記恨多年,會因為各種煩惱而吃不下飯或睡不著覺,又怎麼能夠期待一個大腦還沒發育成熟的孩子在短短三秒鐘內安頓自己的負面情緒呢?

這本書的第三部是關於情緒調節力的培養。想要陪伴孩子長出情緒調節力,必須先允許情緒流動──允許情緒有浮現、也有消退的時候。事實上,我們可以將情緒流動視為生命的原廠設定值。就像是界線被侵犯的哥哥會生氣,被家長誤解的時候會有委屈,倘若我們能夠傾聽並回應這些情緒,生氣與委屈也會漸漸消退,這就是情緒的流動。

時間會過去,事件會過去,但是過不去的往往都是情緒。過不去的情緒像是擺脫不了的魂魄,日復一日地被我們牢牢扛在身上,離不開也散不去。我在心理諮商中遇過許多身心議題是來自於長年不流動的情緒。當一個人壓抑或否認情緒時,身體就必須動員額外的能量來抑制這些情緒,長久下來往往會形成各種身心疾病。

情緒流動意味著一個人不需要花力氣去抵抗情緒,倘若能夠搭配合適的情緒表達方式,就能像衝浪一樣,順利地度過一波又一波的情緒浪潮。

此外,在討論情緒議題時,有一個重要的因素經常被忽略──核心價值感。這是一個人喜歡自己、覺得自己價值高低的主觀感受。

缺乏核心價值感的人經常感覺到自己是不被愛、不受尊重、被忽略,用這種方式來解讀人際互動,很容易產生受挫、憤怒的負面情緒,遇到挫折時也容易陷入低潮與放棄的狀態。因此想要培養孩子長出良好的情緒調節力,我們也要同時滋養孩子的核心價值感。

最後,我希望能夠陪伴你一起幫助孩子學習自我覺察,這是一種向內自我觀察的能力,讓孩子能夠留意到內在的情緒,留意到自己如何表達情緒,知道自己的言行對他人造成哪些影響。即使對成人而言,這也是一種很不容易的能力。

雖然我洋洋灑灑地寫了許多想與你分享的重要內容,但這不代表我認為幫助孩子長出情緒調節力是一件簡單的事情。相反地,很多時候事情本身往往不困難,困難的是一旦參雜情緒之後,溝通的管道就關閉了,行為失去了理智,許多重要的聲音也被深深地鎖在內心。所以我在書裡設計了許多練習,藉此陪伴你一步一步靠近孩子的內心,一點一點聽懂情緒背後的訊息,慢慢地找到打開溝通大門的鑰匙。

困難的事情不代表做不到,每次進步一點點,有一天你會發現:啊!原來自己已經不知不覺往前邁進了一大步呢!

希望身為大人的你在閱讀這本書的時候,可以跳脫「哎呀,我以前都做錯了,真的很糟糕啊」的想法,而是鼓勵自己「哦,原來還可以這樣回應呀?下次有機會我也要來試試看」。