依賴陷阱:在脆弱中找回勇敢,凝視關係困局,重拾自我的21個練習

作者:海苔熊

出版日:2024/6/1

定價:380元

優惠價:

75 折285元 72 折274元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 1.50 Cm

頁數:264頁

各界推薦

治癒推薦

Repeat|人類圖講師、作家

SKimmy|YouTuber、作家

洪仲清|臨床心理師

胡展誥|諮商心理師

張忘形|溝通表達培訓師

張瑋軒|「女人迷」創辦人

陳志恆|諮商心理師

陳曉唯|作家

劉軒|作家

蔡佳璇|「哇賽心理學」執行長

鐘穎∣諮商心理師

海苔熊在這本書中提供了各種不同層次的自我覺察工具,唯有發現自己的依賴狀態,我們才能逐漸找回屬於自己的安全感與信任感。──Repeat/人類圖講師、作家

使我感到窒息、束縛、被人掐住命脈般的親密關係,這當中的威脅與不適,最核心的原因,究竟是什麼?海苔熊的這本《依賴陷阱》,無疑是撥開層層迷霧、直達意識深處之作。──SKimmy/YouTuber、作家

我們都是帶著自己的議題與另一個人相遇、相處……意識到自己有類似的狀況時,可以練習用更正向的方式來經營關係,照顧自己的需求;意識到對方有這些狀況時,則可以練習劃出界線,幫助自己擁有更自在的生活。──胡展誥/諮商心理師

依賴不只是在情感關係,更在家人,朋友,甚至職場之間都可能發生……願我們都能校準對彼此的期待,跳脫依賴陷阱,創造關係中的對話與流動。──張忘形/溝通表達培訓師

海苔熊用一個又一個讓人感同身受的故事,一語道破其中的心理陷阱……讓讀者有機會層層遞進,衷心理解一段關係的主角必須是自己。──張瑋軒/「女人迷」創辦人

為自己與他者之間找出一條溫和而安定的界線……下次面對人際關係裡可能的依賴難題時,能擁有自癒,甚或癒人的能力,得以將依賴的困境,轉為信賴的順境。──陳曉唯/作家

《依賴陷阱》深入探討這種失衡的共生關係,從不同心理框架來解讀這種關係問題……書中提供的方法,可能會讓你直面內心深處的恐懼,但最後能幫助你找回自己。──劉軒/作家

認識海苔熊多年,他總是能將艱澀的心理學理論融入日常……當過度依賴,變成適度依賴,我們將能夠充分地信任別人。即使顯露出自己的脆弱,也有足夠的自信,處理關係中的失落與衝突。──蔡佳璇/「哇賽心理學」執行長

海苔熊在這本書裡為我們整理了許多令人安心的步驟,而最重要的心法或許是「打破慣性,從回饋開始」……即使不舒服,承諾改變並採取行動,會讓人感到莫大的自由。──鐘穎/諮商心理師

作者介紹

海苔熊

諮商心理師、心理學作家、Podcast主持人。

政治大學心理學系學士、台灣大學心理學系碩士、彰化師範大學諮商輔導學系博士。專業包括親密關係、感情議題、社會心理學、正向心理學、沙遊治療等。在泛科學、女人迷、失落戀花園、姊妹淘等多個平台寫作專欄,也擅長以溫暖的手寫字、貼近人心的Podcast節目,在社群上拉近與讀者的距離。

著有《在怦然之後》、《暖傷心》、《對愛,一直以來你都想錯了》、《因為有黑暗,我們才能在彼此生命裏靠岸》等書。

Instagram / Threads / YouTube:haitaibear

Facebook:海苔熊

內容簡介

為什麼太過靠近一個人,會演變成深陷其中而無法自拔?

為什麼每一次「被安慰」、「被接住」、「被表揚」後,反而帶來更大的恐懼?

心理師「海苔熊」的轉變力作!

深入「過度依賴」議題,首度融入諮商經驗,

陪你在脆弱裡,找回勇敢

「這個我不會,幫我!」

「你一定覺得我很沒用對不對?我就知道……」

「沒關係啦,我一個人去看醫生,頂多路上出車禍,你再回來照顧我就好了。」

這些話,可能來自你的同事、你的男/女朋友、你的父母,甚至是你自己,

聽起來有些不舒服,但另一方面,這種不舒服讓人有種「安全感」,

漸漸的,這樣的行為模式還會形成一種封閉的循環……

當愛變成依賴,我們該怎麼做?

如何在關係裡,把自己找回來?

●依賴,是一種雙向的共生關係──

我們常誤以為依賴是一方不斷「等、靠、要」的自我弱化行為,殊不知也是另一方「養、套、殺」的支持和幫助。因為雙方在關係中都有得到「好處」,也無形中將自己的恐懼傳染給對方,才會形成一種讓人窒息的「恐怖平衡」。

●依賴,其實也是一種沉沒成本──

抽離不了的舒適圈就像巨大的流沙,把你不斷往下拖,深不見底又無處可逃。這不是「一方索求,一方給予」的依賴關係,卻是更複雜的依賴陷阱。為什麼我們常有空洞、表淺、「不知道自己想要什麼」的感受,正是因為──放不下過去的自己。

●也許,我們都小看了「依賴」──

幫孩子完成畫展作品的父母、曾經知心卻漸行漸遠的夥伴、在開放式關係中焦慮的戀人、將自尊心建立在主管表揚上的員工……這些其實都是依賴的變形,更揭露「共依存關係」可能發生在伴侶、親子、朋友,甚至是職場當中。

●如何在關係困局中,尋找出口?──

在書中,心理師海苔熊爬梳無所不在的依賴形貌,深刻剖析「過度依賴」的陷阱,層層回溯這種扭曲安全感背後的源頭--恐懼。他以溫暖療癒的文筆寫下故事案例,陪你走這一段凝視黑暗的旅程。你也能透過詳實的分析與練習,卸下恐懼,為自己擎一盞微光,一點一滴累積「肯定自我」的價值。

「了解,是改變的開始。」──海苔熊

【作者親簽版】

數量有限,售完為止!

(點圖放大)

目錄

前言 寫給曾經落入陷阱的我

Part 1 過度依賴其實是一種病?

第1章 一種共生的上癮關係

第2章 陷阱的源頭──大母神的兩種原型

第3章 沒收自我的關係──想要改變,卻又害怕改變

第4章 「自囚受害者」現象──為何我總是放不下?

第5章 不穩定的高自尊──關係中的權力感受覺察

練習篇 相遇之前你是誰?

Part2 你的逃離裡,有你的恐懼

第6章 被拒絕的恐懼

第7章 生命的兩種動力──「趨樂避苦」和「維持穩定」

第8章 為何我好想被愛,卻又好怕被愛?

第9章 恐懼之井──你真正害怕的是什麼?

練習篇 自我塔──什麼是你無法放棄的自己?

Part3 無法共同成長的關係,一秒都嫌多

第10章 所有的關係,在開始的那一刻就已經結束了

第11章 舒適圈之愛──那些沒有不好,也不算很好的關係

第12章 家庭、感情與職場中的依賴陷阱

第13章 渴望答案的你,真正需要的其實是平衡

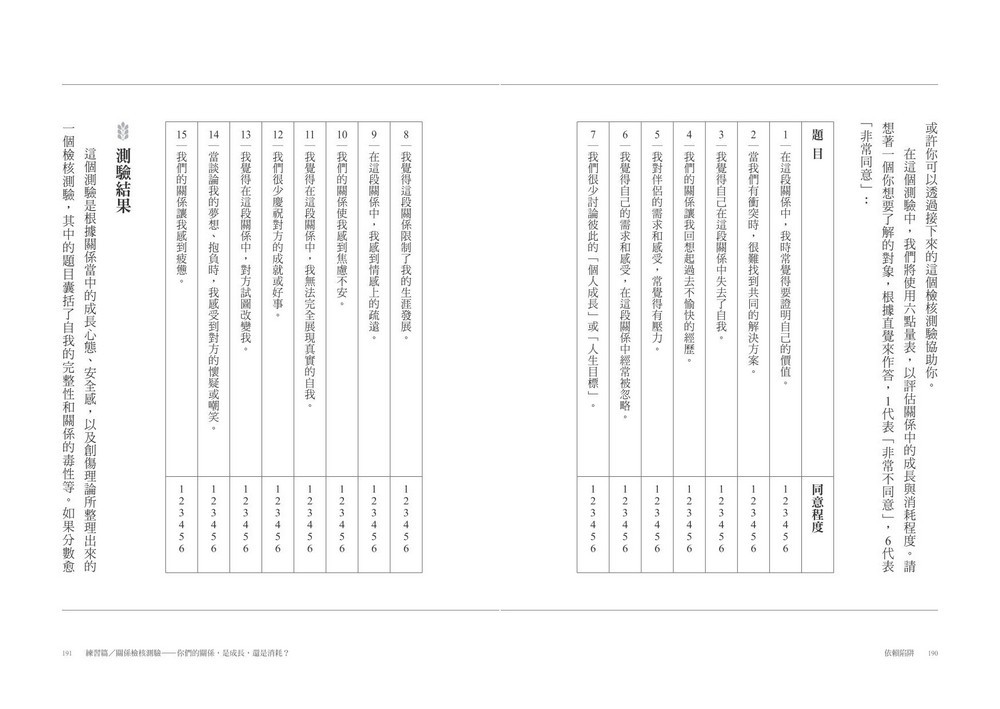

練習篇 關係檢核測驗──你們的關係,是成長,還是消耗?

Part4 解構恐懼,重塑信任

第14章 「自我」信任的力量

第15章 拯救者的恐懼、愛與信任

第16章 關係即陰影──那些最好和最壞的你都在這裡

第17章 從期待校準,到關係校準

練習篇 象徵構成──打開你的內在地圖,發現物件背後的祕密!

結語 成為先改變的那個人

導讀/推薦文

推薦文 先有覺察,而有愛的可能

Repeat/人類圖講師、作家

在網路書店搜尋「人際」這個關鍵詞,會出現將近八萬五千筆搜尋結果,從朋友、同事,再到伴侶、親子、家庭。如何在人與人互動之間找到切入點、平衡點,永遠都是最被關心的話題。

從人類圖的角度來看,就像海苔熊在這本最新著作《依賴陷阱》中指出的,依賴是一種共生關係,這樣的陷阱在家庭、親密關係甚至是職場當中都可以見到,無論是依賴者或照顧者、有意識或無意識,一段關係在開始前、開始後,從過程到結尾,都會有著不一樣的狀態。

人類這個物種,在基因的設定上總是不自覺地去尋找與自己相反的特質。我們不會真的從他人身上「吸收」能量,也無法真的「借用」,那都是制約,就像海苔熊說的,那是「忽視自己後的自我感覺良好」。

人際,人際,人我分際。在任何關係當中都沒有百分百適合的兩個人,因為彼此就是不一樣的個體,而每一個個體因自己獨特的設計,有著不同的恐懼與不安全感,也有著不一樣的原生家庭與社會制約。

很多人以為人類圖在看「關係合圖」時,是要看關係中的兩個人「合不合」,但其實合圖看的是「把兩個人的圖合在一起時出現的新問題」,唯一且正確的面對方式,就是「解決自己原本的問題,並且為自己做決定」。

海苔熊在書裡點出了核心的關鍵:許多人無法,也不願意真正地為自己做出決定,無論是因為承接了他人的期待,有過創傷經驗,或是對關係的不信任,我們把做決定的權力交在他人的手裡。

如果說人類圖真的帶給世界什麼改變,我想就是從這些人際中無所不在的依賴陷阱裡,拿回自己人生的主導權。回到心理的面向,海苔熊在這本書中提供了各種不同層次的自我覺察工具,唯有發現自己的依賴狀態,我們才能逐漸找回屬於自己的安全感與信任感。

透過理解,我們才能夠真正地愛自己,愛他人。

推薦文 在依賴背後,你看見什麼?

SKimmy/YouTuber、作家

還記得我的小說《戀愛腦的不心動挑戰》甫上市之際,海苔熊與我在Podcast上,針對故事中的種種劇情、自我覺察議題,暢聊了一波。其中,他最感興趣的名詞「依賴陷阱」,其實也是讓我感受最深的一個主題。

然而,隨著海苔熊問得愈深入,我發現當下的自己,進入了一種「難以描述意識深處之迷霧」的狀態……

是啊,我為什麼要使用「陷阱」二字,來描述書中角色所經歷到的「依賴關係」呢?

那些在我的過往裡,曾以「照顧/被照顧」的模式,使我感到窒息、束縛、被人掐住命脈般的親密關係,當中的威脅與不適,最核心的原因,究竟是什麼?

海苔熊的這本《依賴陷阱》,無疑是撥開層層迷霧、直達意識深處之作。

相信所有在「依賴關係」中,隱隱感到透不過氣、渴望自由的人,都能在本書中,不僅找到解答,更能找到解方。將自身所處的「依賴陷阱」,轉化為「美妙合作」。

推薦文 找回在關係裡的安全感

胡展誥/諮商心理師

「我這麼愛你,你怎麼會覺得我在傷害你?」

在諮商中,經常遇到類似的情況:付出的一方感到挫折、無力;而接收的一方有時也覺得壓力很大、完全被掌控。在這種情況下,雙方開始不自覺地指責彼此,想要找出誰對誰錯,試圖停止這種不舒服的互動。

弔詭的是,一但陷入這種「尋找凶手」的行動,註定會讓這一段關係陷入更難以挽救的窘境。

為什麼呢?

因為在這種「從愛出發,卻通往複雜」的互動當中,彼此其實都「貢獻」了一部分的力量,才會促成這種關係模式。

我們都是帶著自己的議題與另一個人相遇、相處。我們會把自己在生命早期所匱乏、受傷、想要被滿足的部分,不自覺地放到親密關係的互動當中。表面上看起來是在照顧對方,實際上也是在照顧著內在的自己。

好比說:過度依賴的一方展現出「要」的姿態,很可能也在保護內在那個害怕受傷,或害怕負責任的部分;而過度照顧者經常展現出「給」的姿態,也可能是在保護內在害怕失去控制感,或自我價值低落、覺得要努力付出才會被愛的部分。

在關係的初期,二者會感受到和諧與融洽的體驗,彼此都會覺得對方是自己的天選之人。但隨著時間,會發現這種「共生」的狀態讓人感到窒息。

倘若你也在親密關係中有這種體驗,該怎麼辦呢?

作者海苔熊在這本書提出「拯救者:養、套、殺」與「依靠者:等、靠、要」的行為模式,提升我們對於這種現象的敏感度。意識到自己有類似的狀況時,可以練習用更正向的方式來經營關係,照顧自己的需求;意識到對方有這些狀況時,則可以練習劃出界線,幫助自己擁有更自在的生活。

推薦文 走出依賴陷阱,創造對話與流動

張忘形/溝通表達培訓師

很多朋友問我,是不是會溝通,就能遇到幸福呢?在教溝通的我往往會說,這很難回應。

有些時候,我們在關係中遇到了一些阻礙,或許會認為,那一定是我們沒有遇到真愛,或是我們沒有好好溝通。然而,即便換了個對象,也好好溝通了,明明那麼積極地解決問題,卻還是上演相同的劇本。也許你會更好奇,「為什麼」會這樣?

而這個「為什麼」,正是《依賴陷阱》一書想要帶你去看的事情。

我在閱讀這本書的過程中,不斷的被「打臉」。以前的我,雖然不是依靠者,卻是文中的拯救者。我總是把我的控制包裝成關心,並且常常介入對方的人生。

我很享受這種「有能力」帶來的成就感,對方可能也習慣了我的照顧與給予。於是,我往往能用這樣的給予換取我要的東西,而對方就算有什麼想法,也不敢說出口。長期下來,這樣不平等的關係當然是不會幸福的,因為我總覺得自己是付出的那一個,對方老是被動配合,或許某一天,兩個人都會爆炸。

如果我們能看懂這樣的陷阱,會忽然發現,其實所謂的溝通,很可能都只是某一方一廂情願的想法。但如果能看懂兩個人的互動模式,你就會發現拯救者可能需要的不是問對方到底還有什麼不滿意,而是學會放手。而依靠者需要的不是怎麼管理自己的情緒,而是勇敢地說出需求。

這種依賴不只是在情感關係,更在家人、朋友,甚至職場之間都可能發生。書中不僅讓你深刻地了解這樣的模式,更重要的是提供了許多的練習與方法,讓我們可以和對方對話之外,更能夠與自己對話。

很多人覺得「不期不待,不受傷害」,卻讓關係變成不會流動的死水。這本書還想告訴你的是,好的關係是我們彼此都抱有期待,透過好的溝通,知道彼此的想法與價值觀差異。願我們都能校準對彼此的期待,跳脫依賴陷阱,創造關係中的對話與流動。

推薦文 在關係裡,為自己擎一盞微光

張瑋軒/「女人迷」創辦人

我常想,「身而為人」最難的是什麼?與海苔熊聊天,我想我們都有共識的是,人生最難的莫過於了解自己,以及擁有一段自己想要的理想關係。

海苔熊潛心研讀心理學多年,我最欣賞他的是,那些研讀不只是在理論課本裡的,而是在生活中時時刻刻地實驗、探索,與自我和友人們辯證。在這本書裡,可以看見海苔熊用一個又一個讓人感同身受的故事,一語道破其中的心理陷阱。我尤其欣賞他能大量引經據典,融會貫通各家學派方法,收納聚焦有效工具,提供可能正深陷其中的讀者自我解救。

當他討論關係時,他也秉持不憐憫、不說教、不批評,而是用一種同理的方式,透過情境重現、情緒承接、理論分析,讓讀者有機會層層遞進,衷心理解一段關係的主角必須是自己。一段關係的好或壞,每個人都有責任,依賴陷阱不只是「被依賴者」的問題,也不都是因為「依賴者」。一段關係的締造、催化、鞏固,從來就是彼此共生的,但究竟是病態的上癮症狀,或是能更好地創造,更多根源從來不在他方,而是源自於己。

這是一本能幫助你認知關係,看見自己的好讀著作,願我們都能更好地成為自己,唯有成為自己之後,才有機會擁有一段豐盛健康的關係。

推薦文 從依存到平衡

陳曉唯/作家

似乎是《伊索寓言》裡的一則故事。

一位從事漂白布匹的人搬去一位燒製煤炭的人家隔壁,燒製煤炭的人前去談話,對他說:「我們可以同住一屋,這樣不僅能讓關係更為親密,生活更為方便,還能省下許多花費。」漂白布匹的人聞言後回答:「或許你說得對,但這是不可能的,因為我漂白的布匹,最後都會被你燒製的煤炭染黑。」

這則故事的寓意是「道不同,不相為謀」。理念不同者之間必然存有一條界線,無法相容,必須要有所「分別」。

然而,於我們生命中的諸多情感關係,並不如故事所談,得以輕易地劃分界線,找出涇渭分明的可能。更多時候,人與人之間的關係是參差錯綜的,存有隱晦且灰色的狀態。人們追求親密與安慰,更追求相互依存,於焉形成共生的關係,且於其中不斷地追索著平衡。

《依賴陷阱》探討的便是「依靠者」與「拯救者」之間的共生關係。海苔熊透過各種案例,不僅對人們情感裡的失衡一一抽絲剝繭,釐清細解個中盲點,他更書寫、解析與點明多數人不願意面對的,情感關係裡的「恐怖平衡」。

情感的失衡或許是顯著、易見的,情感的「恐怖平衡」卻往往為人所忽略。看似「平衡」的狀態裡,其實潛藏著當事者,亦即「依靠者」與「拯救者」不自知,或自知卻無法自解的難題。

《依賴陷阱》除了點出失衡與恐怖平衡的困境、提供適切的解方外,同時也讓閱讀者再一次自我檢視,檢視自身於情感象限的經緯,為自己與他者之間找出一條溫和而安定的界線。此界線並不如漂白布匹之人與燒製煤炭之人,如此地判若黑白,而是為自己覓得一種安適的可能性,於下次面對人際關係裡可能的依賴難題時,能擁有自癒,甚或癒人的能力,得以將依賴的困境,轉為信賴的順境。

推薦文 一條真正擺脫依賴陷阱的路

劉軒/作家

在華人家庭中,常見一種相處方式叫「糾結」(Enmeshment),家庭成員之間缺乏界線,過度干涉對方的生活,還會用情緒化的方式維持這種控制。這樣的情感糾纏,讓雙方都陷入了依賴的關係中,一方可能太強勢,另一方或許過度遷就,兩人綁在一起都不快樂,難以真正實踐自我。在這樣的環境中長大的孩子,也往往在成年後有心理健康的挑戰。

不少華人認為「設立個人界線」只適用於西方文化。然而,心理學研究顯示,人終究需要找到完整的自我,而不是靠別人來肯定價值。海苔熊的《依賴陷阱》深入探討這種失衡的共生關係,從不同心理框架來解讀這種關係問題,並在每個章節提供實際的解決方案,讓讀者逐步走出這種困境。

與海苔熊聊天時,你會發現他雖然是個暖男,但在面對心理問題時,他有著學者般的嚴謹和理性。他的使命感很強烈,希望大家能減少痛苦,在書中提供的方法,可能會讓你直面內心深處的恐懼,但最後能幫助你找回自己。

這本書不適合完全的新手閱讀,但如果你有點心理學的基礎,這本書將會帶來更多深刻的解析與建議,幫你更了解這類關係中的問題,也為你指引一條真正擺脫依賴陷阱的路。

推薦文 當愛變成依賴,我們能怎麼做?

蔡佳璇/「哇賽心理學」執行長

「為什麼我對他那麼好,他還是離開我?」「是不是我做得不夠多?還是我根本『被工具』了?」「我覺得他在控制我,可是如果沒有他,我怕自己什麼都做不了。」這些話,都是我常在治療室裡聽到個案傾訴的困擾。

在關係中,我們常常會誤以為是求助或依賴的那方不停地索討,讓別人承擔他不願意扛的責任和壓力,卻未意識到提供救助或照顧的那一方,也在花費大量的時間和心力去支持「弱者」的過程中,滿足了自我成就和價值的需求,更甚者還會把對方的弱點放在聚光燈下,鼓勵對方更依賴,來形成彼此餵養的共生關係。

這樣的過度依賴,不只是發生在伴侶當中,親子、朋友,甚至職場當中也常常變形存在。如果沒有明確的自我認同,了解自己是誰、自己喜歡什麼、自己想要什麼,就很容易在關係當中「失去自我」。

一旦出現失去自我的恐懼,為了保持自我意識,我們就會在關係中退縮。一會兒親密,一會兒因為太靠近而拉開距離,重複這樣的循環,最後導致雙方的挫敗和不滿。

當愛變成依賴,我們能怎麼做?

認識海苔熊多年,他總是能將艱澀的心理學理論融入日常,透過細膩又溫暖的爬梳,讓你從中看見自己。書中所提到的故事和練習,可以陪伴你走過不安,找回獨立、自信的自己。

如果你一直以來是個依靠者,讀了這本書,可以學習怎麼安放自己,給對方呼吸的自由。

如果你一直以來是個拯救者,也可以一點一滴累積「自我肯定」的價值,不用再擔起英雄角色。

當過度依賴,變成適度依賴,我們將能夠充分地信任別人。即使顯露出自己的脆弱,也有足夠的自信,處理關係中的失落與衝突。

推薦文 凝視深淵讓人痛苦,卻也讓人自由

鐘穎/諮商心理師

《依賴陷阱》這本書,讓我們看見了熟悉的海苔熊,文字靈活,譬喻精準;也讓我們看見了令人驚豔的海苔熊,旁徵博引,觀察深刻。無論是職場、家庭,還是愛情,依賴與照顧的不對等關係隨處可見,這可以說是人際關係最常見的基本樣態,同時因為普遍,而讓我們習以為常。

一段好的關係本應彼此依賴,但依賴的不是一方的全能與另一方的無能,而是「我想要進步,你也想要學習」的意念。雙方擴大對意識範圍的覺知,與對成長的興趣,才是使關係變得平等,互動變得融洽的憑藉。

海苔熊在書裡為我們整理了許多令人安心的步驟,最重要的心法或許是「打破慣性,從回饋開始」。無論你是關係的依靠方,或是拯救方,都可以參考書中第7章的作法,有意識地打斷舊習的回饋,中止依賴的循環。

那些讓我們依賴的陷阱,經常因為短期、熟悉,而且低風險,反而讓我們付出長期的代價。無論是自助還是求助,作者多次誠實地提醒我們,各種方法都會有副作用,這也是我非常推薦這本書的原因。因為改變總是會讓我們痛苦,如書裡所言:「在感覺到重生之前,你會先感受到巨大的不舒服。」

但即使不舒服,承諾改變並採取行動,會讓人感到莫大的自由,因為那證明了「我可以,我能負責,而且我真的有選擇」。

請把這本書珍藏好,裡頭的提醒,你隨時都可能用到。

精彩試閱

第1章 一種共生的上癮關係

「一直以來,我都認為自己是個很黏的人。直到遇見Hank,他的出現,讓我感覺到前所未有的安全感和歸屬感。

「我們的第一次約會,是在大安區巷子裡的貓中途咖啡。他為我點了一杯卡布奇諾,並小心翼翼地為我擦去桌子上的水漬。那一刻,我心裡湧上一股莫名的感動,似乎找到了長久以來渴望的依靠。我好久沒有被這樣子放在手心上了。

「隨著時間的推移,Hank成了我生活中不可或缺的一部分。每當我有不安或悲傷,他總是第一個出現在我身邊,用溫暖的懷抱和鼓勵的話語安慰我。他總是那麼無微不至,從生活的大小事,到心靈的每一處細微傷痛,他似乎都能一一梳理,讓我感到無比的安全和滿足。

「然而,我發現這份依賴漸漸變質。我開始放棄自己的社交圈,甚至是興趣愛好,只想和Hank在一起。我變得愈來愈依賴他的肯定和關注,我的世界彷彿只剩下他。有一次,他因為工作忙碌而已讀不回,我竟然感到莫名的恐慌和焦慮,整個人彷彿失去了方向,那種被遺棄的恐懼讓我窒息。

「我開始意識到,我對Hank的依賴已經超越了正常人的程度。但每當這個念頭浮現,我就會不自覺地想他,渴望他那安撫人心的聲音和擁抱。我怕失去他,怕沒有他的日子裡會迷失自我。

「有一天晚上,我已經忘記我們是為了什麼而吵架了。只記得最後,我指責他不夠關心我,而他則無奈地告訴我,他感到被我的需求和情緒絆住了,無法呼吸。那一刻,我看到了他疲憊的眼神,意識到我們的關係已經走到了一個不健康的境地。這種依賴不僅讓我失去了自我,也讓Hank感到負擔。

「我被這個依賴的陷阱困住,無法自拔。我想要尋找回那個獨立、自信的自己,不讓想讓自己成為他的拖油瓶,但我內心充滿很多無名的恐懼,也不知道要怎麼開始……」

Sherry對我說著,眼神裡充滿惶恐與無助。

你聽過依賴陷阱嗎?

我的好友SKimmy 在小說《戀愛腦的不心動挑戰》當中曾提到「依賴陷阱」這個名詞,我們也經常在生活裡聽聞如Sherry和Hank這樣的故事。為什麼太過靠近一個人,會演變成深陷其中而無法自拔?為什麼每一次「被安慰」、「被接住」後,反而帶來更深的恐懼?其實,依賴陷阱正是一種「依靠者」(Reliance)與「拯救者」(Savior)之間的共生關係,而且這樣的關係可能發生在伴侶、親子、朋友,甚至是職場當中。

依靠者

依靠者,指的是在一段關係裡面看起來比較「沒有用」的那個人,包含在物質、生活、情緒價值等內外在需求上,傾向於大量向他人索求的一方。

依靠者往往內心有一個巨大的空洞,也因不知道如何填滿這個空洞,所以傾向於在關係中抓到浮木,就把所有的家當搬過去,直接定居下來(不管是心理上或者是生活上的家當),並期待對方可以給自己源源不絕的支持與安慰。一旦得到安慰之後,就會食髓知味,繼續扮演著這個「沒有用」的角色,因為沒有用,才能夠繼續被照顧。

依靠者可能自己也很討厭這樣,但是就是無法停下來,無法承擔一個人孤單的感覺。一般來說,依靠者會經歷「等」、「靠」、「要」這三個步驟的循環。

等:等待被照顧

依靠者的第一個步驟,通常是「等待」。在關係當中當一個被動的角色,等待別人送便當來,自己負責吃就好;等待別人說我愛你,自己負責收下就好;等待別人先做決定,自己再來評論結果就好;等待別人先安排出遊計畫,自己再衡量要不要參加就好;等待別人在會議中先舉手,自己再看狀況參與討論就好。只要願意耐心等待,就不需要負責。

換句話說,依靠者在這方面就像是一個小孩,因為不想要承擔責任,不想要當先付出的那個人,所以在做決定或是要給予東西的時候,總是比較遲疑。並藉由這種方式,減少自己付出的心力和精力,在關係中獲得一些「好處」。

在感情關係當中,你會發現有些人愛得有所保留,如果不是你開口邀約,他絕對不會約你;如果不是你拿起帳單,他絕對不會主動開口。在家庭關係中,有些家長會習慣「靠子」,什麼都要小孩做決定,好比手機或是電腦出問題,就把手機直接推到孩子面前,期待孩子來幫自己解決問題。更不用說在職場上,也有那種「辦公室寄生蟲」,什麼都不會,推工作最會。

「這些人到底在想什麼?」你可能心裡會產生這種好奇。其實這涉及幾個非常幽微的心理歷程,他們可能:

一、認為關係是不可信賴的: 依靠者常會認為,如果自己真心誠意地投入一段關係、把所有的「積蓄」(不論是精神、感情或能力)放在這裡,可能會全盤皆輸,與其最後虧本,不如先不要投入!於是,他們在戀愛中就顯得被動消極,在親子關係中就用過度依賴代替互相照顧,在職場上就當個廢物。看起來沒有輸,但也失去了關係裡的選擇權,讓別人來替自己做決定。

二、自我是模糊的:「我不知道自己是誰」、「我不清楚自己要的是什麼」、「我不喜歡現在的生活,可我不知道該怎麼辦」──當一個人的自我模糊時,就會把這些課題帶到關係當中,投射到他人身上,並認為「其他人要對自己的課題負責」。值得注意的是,當其他人愈是幫忙,依靠者的界線就會愈發模糊,從此變成惡性循環。

三、總覺得委屈受挫:等待的辛苦在於──不是每一次的等待都能換來想要的愛,因此,依靠者常會感到挫折,認為「為什麼你都沒看見我的需求?」、「我的要求並不過分啊!」、「為什麼你有時間關心別人,卻沒時間關心我?」等。凡此委屈,實際上是一種「過度期待」,期待拯救者「代理」(Agency)自己、幫自己做決定、負起全部的生活責任,但根本沒有人可以做到。所以這是一種注定失望的期待,恰好讓依靠者可以用「你讓我好失望」來繼續情緒勒索拯救者。

靠:身心過度倚靠

到了這個階段,依靠者開始展現出更「積極」(實際上是「消極」)的依賴行為,例如被動等待照顧,尋求支持和保護。

最常見的是過度依賴他人來做決定,甚至在日常事物上也需要他人的幫助和指導。例如,明明已經成年,仍仰賴伴侶來處理所有財務事務;明明領一樣的錢,卻需要依靠同事來完成工作任務。

過度依賴的依靠者,看起來似乎「有所得」,但實際上他們心裡是恐懼的,恐懼對方不會再支持、照顧自己了,或恐懼自己如果要一輩子依賴對方,該怎麼辦。這會使依靠者在關係中變得更為不安,且往往會因想化解焦慮,又繼續向對方索取關心,於是自我更加弱化,不安全感也日益增加。

要:不斷向對方索求

「這個我不會,幫我!」你旁邊的同事說,這已是他第二十二次請你幫他看簡報。

「你一定覺得我很沒用對不對?我就知道……」你的伴侶說,即使你根本就還沒有開口……

「沒關係啦,我一個人去看醫生,頂多路上出車禍,你再回來照顧我就好了。」你媽打電話來,表面上是體貼,實際上是「情緒勒索」(Emotional Blackmail)。

這些都是「要」的訊息,依靠者會用各種巧妙迂迴的方式說出自己的需求,有的還會以不能去上學、不能去上班,甚至是以生命相逼,讓你進退維谷。

在這一個階段,依靠者的行為演變為不斷地向拯救者提出要求和期望,這次真的比前面更積極了!這些要求可能包括情感支持、金錢援助,或是其他形式的資源。依靠者可能會不斷測試拯救者的耐心和界限,而當他們的需求沒有得到滿足時,可能會表現出失望或怨恨,藉以情緒勒索對方。

其實,所有情緒勒索的人,都是將自身的恐懼傳染給對方(Emotional contagion)。依靠者多半對自己無能為力,以為唯有透過他人的幫助才能滿足自己的需求和欲望,但又對自己需要依賴他人才能生存的行為感到厭惡和恐懼,於是乾脆把這種討厭的感覺也投給拯救者,說出「都是你害我變這樣的!」、「我不管,你要負責!」、「我不要,我不要,我偏不要!」或「你為什麼就是沒有辦法滿足我?」之類的話語,來造成對方的壓力。

依靠者又分成「有意識的依靠者」以及「無意識的依靠者」兩種類型。

有意識的依靠者對自己的依賴行為有一定程度的認識,簡單地說就是比較有「病識感」(Insight)。他們可能意識到自己過於依賴某人,但仍選擇這樣做,因為這種行為模式為他們帶來了某種形式的安全感或好處。

這種類型的依靠者,可能會在某些情況下,有意識地利用自己的依賴性來操縱或影響他人,例如「被動攻擊」(Passive Aggression),講很酸的話、刻意不合作,或「做球」,比方說出:「沒關係,我知道你兒子一定不放心我一個人回家的,對吧?」他們會使用這類技巧,以滿足自己的需求。

無意識的依靠者可能並不清楚自己的依賴行為,他們的依賴可能是不自覺的,也可能與他們的成長背景、過去經歷、未解決的心理議題有關。他們不了解自己為什麼總是尋求他人的幫助和支持,也可能不知道這種行為模式對自己或他人的影響。

例如,一個人可能因為童年時缺乏安全感,所以在成年後不自覺地尋求他人的保護和關愛。簡單地說,這種依靠者比較「無辜」,因為他們的依賴不是有意識操弄的,要是你問他「為什麼不能獨立一點」他可能會回答:「我也不知道……」「我也不想這樣,可是我改不了……」 而他們的行為,依然會造成身邊的人困擾或壓力。

拯救者

拯救者,通常是給予依靠者支持和協助的人。他們可能會提供金錢、住處、情感關懷,或其他形式的幫助。為什麼要這麼做?可能源於愛、責任感、同情或控制欲望。

有些拯救者可能認為他們的行為是幫助他人,殊不知這種過度的照顧和幫助反而使依靠者更加無法自立。例如,如果媽媽總是幫孩子解決所有問題,可能會無意中阻礙孩子學習解決問題的能力;如果一位伴侶總是滿足對方所有需求,可能會讓對方變得愈來愈依賴,無法獨自做決定。

一個巴掌拍不響,在這樣的關係中,拯救者一定也有獲得好處,如感到被需要、能控制他人,或認為自己有用。他們可能在無意識中享受這種感覺,或腦海裡浮現「我是英雄」、「他沒有我不行」之類的自我認同和滿足。一般來說,拯救者經歷的是「養」、「套」、「殺」這三個步驟的循環。

養:大量付出照顧

在這個階段,拯救者會大量投入時間、精力和資源來照顧依靠者。這種照顧可能是出於愛、責任感,或者其他內在動機。

拯救者可能認為透過提供照顧,他們能夠獲得依靠者的依戀、感激或愛。然而,這種過度的照顧有時會無意中使依靠者變得更加依賴。

套:製造失能

到了這一階段,拯救者可能會開始採取一些行為,無意或有意地限制或削弱依靠者的能力和自主性。常見的方式是過度保護、控制決策,或不斷地介入依靠者的生活,讓依靠者「失能」。

拯救者的這種行為,可能源於拯救者對「失去控制」或「依靠者獨立」的恐懼。結果使依靠者變得更加無能、更依賴拯救者。而其實,反過來看,拯救者也更加離不開依靠者。

殺:採收成果

在這個階段,拯救者可能開始從他們對依靠者的投入中獲取回報或成果。這些「回報」可能是情感或性欲上的滿足,或是某種形式的物質,例如孩子付出照顧,以期得到父母更多的遺產。

有些拯救者甚至會把依靠者當成自己的延長,給予更多限制,例如限制伴侶「不可以去聚餐」、「不准穿什麼樣的衣服」,進一步強化控制和照顧的行為,藉此維持拯救者在關係中的優勢地位。

陷阱點

這些循環的過程,為什麼是一個陷阱呢?最主要的關鍵在於,雙方形成了互相離不開、互相影響、界線模糊的關係。

不僅是依靠者經常忘記自己其實也有做決定的權利,拯救者也會忘記自己有「拒絕做決定」的權利,經常要扛起各種責任,而覺得氣喘吁吁。

而如果拯救者是在有意識的情況下掌控、支配這一切,表面上透過「養、套、殺」收穫了性愛或金錢,但實際上,仍然是透過外部的手來滿足自己,依舊是無法自己給自己愛的。

說穿了,不論是依靠者或者是拯救者,都在一種「關係上癮」(Love Addiction)當中,飲鴆止渴。享受著當下的快樂,也承擔著可能的風險和痛苦。

這就是為什麼,我們需要更深入地談談「依賴陷阱」。