周易新繹【全三冊】

作者:吳宏一

出版日:2022/9/1

定價:1,540元

優惠價:

72 折1,109元 68 折1,047元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:23 x 17 x 6.40 Cm

頁數:1272頁

作者介紹

吳宏一

臺灣高雄人,一九四三年生。臺大中文研究所博士班畢業,國家文學博士。曾任臺大中文系所教授、中央研究院文哲所籌備處主任、中正大學籌備處顧問、香港中文大學中文系講座教授、香港城市大學中文講座教授、北京大學人文基金高級訪問學者;曾主編教育部國立編譯館中小學語文教科書,並擔任臺、港、大陸等地多種學術期刊之編審顧問;曾獲美國學術交流基金會資助,赴美訪問一年,並曾擔任新加坡教育部海外華文顧問;曾獲臺灣國科會傑出研究獎、教育部詩教獎、國家文藝獎(文學理論類),香港研究資助局多次研究資助等。

已出版《清代詩學初探》、《清代詞學四論》、《清代文學批評論集》、《詩經與楚辭》、《白話詩經》、《先秦文學導讀》、《儀禮鄉飲酒禮儀節簡釋》、《中國文學鑑賞(唐詩、宋詞、元曲、明清小品)》、《讀古文,想問題》、《溫庭筠菩薩蠻詞研究》、《作文課十五講》、《從閱讀到寫作》、《詩經新繹》全集、人生三書之《論語新繹》、《老子新繹》、《六祖壇經新繹》,以及漢字學之《漢字從頭說起》、《許慎及其說文解字》等專書三、四十種,學術論文約百篇。除研究中國文學及古代文獻外,也從事新文藝創作,出版過《回首》、《微波集》、《波外》、《合唱》、《留些好的給別人》等詩文集,作品曾被選入臺灣、韓國、馬來西亞等地語文教科書。

內容簡介

「易道廣大,無所不包」

一部凝聚古人哲學思想和生活智慧的經典鉅作

《周易》,五經之一。相傳原是上古流傳下來的占筮用書,後來經過周文王的演繹和孔子的闡釋,才成為傳統文化中一部重要的經書,是修身齊家乃至治國施政的參考,更是儒門子弟的必讀經典。據說孔子及其儒門後學,曾陸續為它寫了解釋內容體例及各種疑義的文字,後人統稱為《易傳》。

很多人以為讀《周易》可以卜吉凶、測命運,明白人生的究竟,所以都對它有興趣。但因為流傳已久,又沾上一些迷信的色彩,語言文字以及思想觀念亦因古今之變、南北之異而產生了許多隔閡,對現代讀者來說,了解《周易》不是一件容易的事。

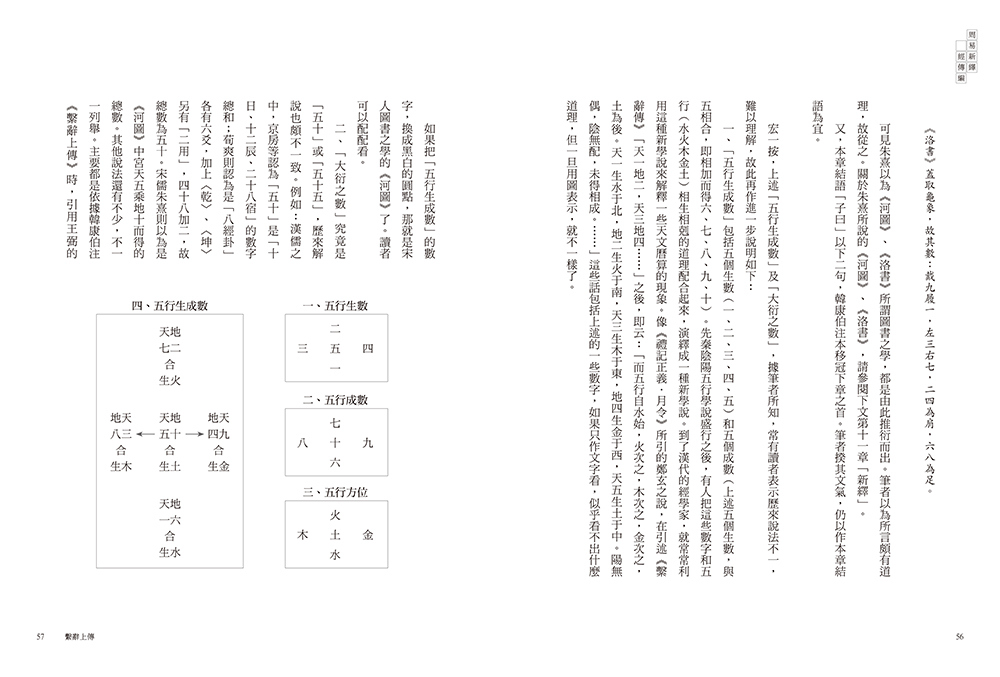

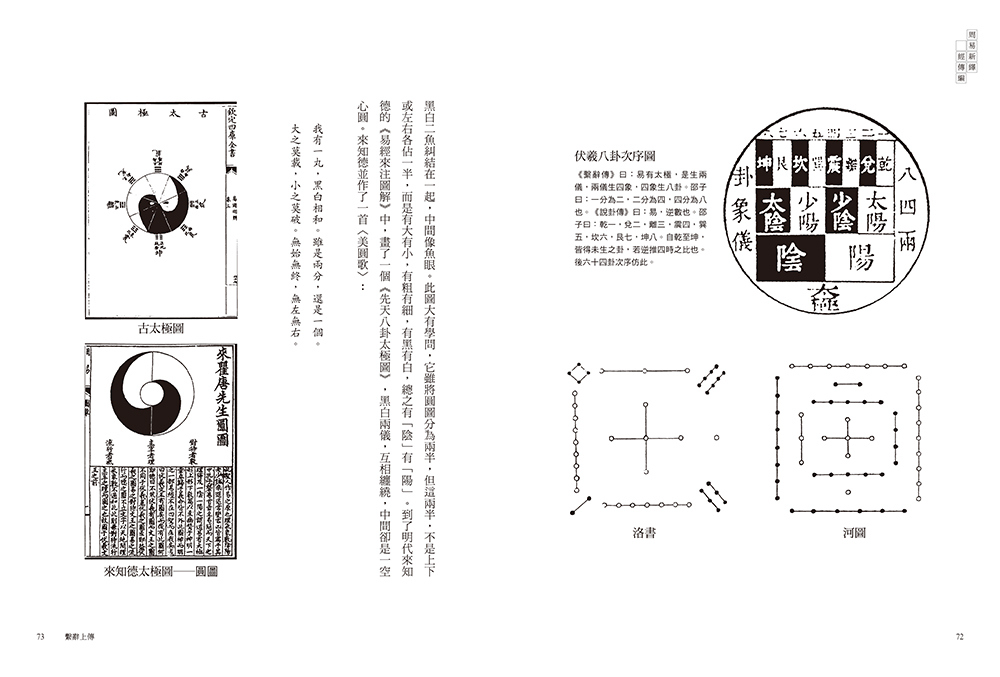

要對《易經》有完整的認識,宜從易學史入手。【通論編】正是從易學史的觀點,有系統地梳理《周易》的起源與演變、在哲學思想史上的意義,並參考古今學者的重要論著,分析說明歷代易學的流變及其所衍生的一些問題,層次井然、條理分明,使讀者更能親近這部古奧難懂的典籍。

《易傳》的產生,本來就是用來解「經」的。它的詮釋包括《周易》的思想內涵、八卦的性質及功能、易象的產生及推演等等。歷來對經、傳分合多有歧義,國學大師吳宏一教授以為,經傳合讀比較能夠了解經文的意義與旨趣,又可省去翻檢對照的麻煩,便於學《易》。【經傳編】即以經傳合編的方式說解《周易》,注釋簡明精確,直譯淺白通順,新繹兼採眾說,對初學者而言》,最方便也最容易入門。

目錄

【通論編】

自序

第一章 《周易》有廣狹二義

第二章 《周易》的名義

第三章 從「人更三聖,世歷三古」談起

第四章 孔子與《易傳》

第五章 孔子六傳而至漢初田何的問題

第六章 漢初《周易》經傳的傳承

第七章 《易》學的古義與新潮(上)

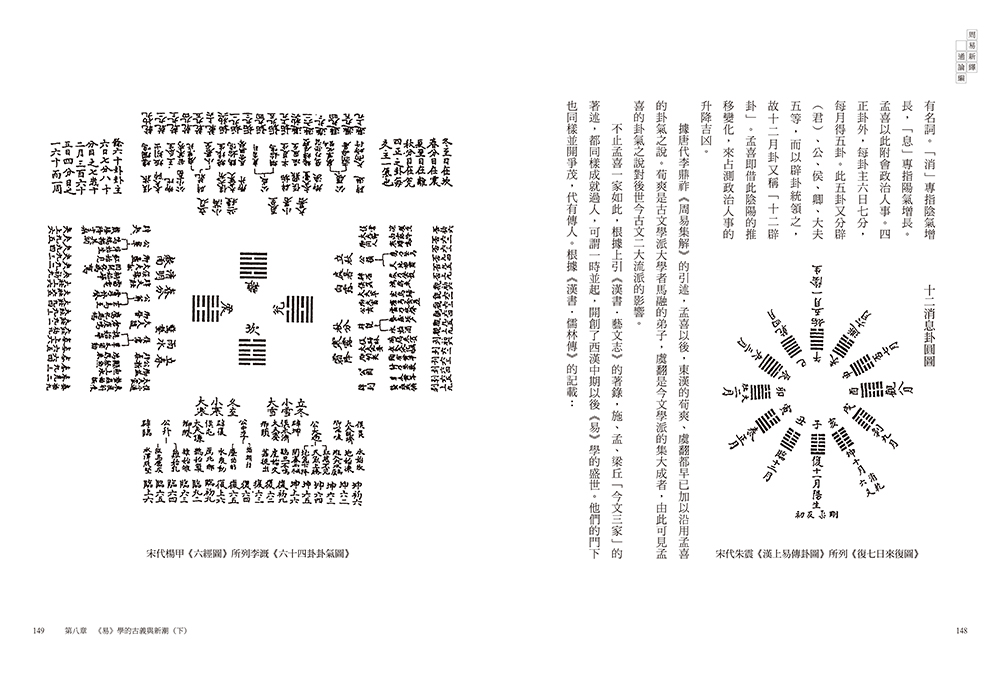

第八章 《易》學的古義與新潮(下)

第九章 《易》學的流派與分期(上)

第十章 《易》學的流派與分期(下)

第十一章 《周易》的讀法(上)

第十二章 《周易》的讀法(下)

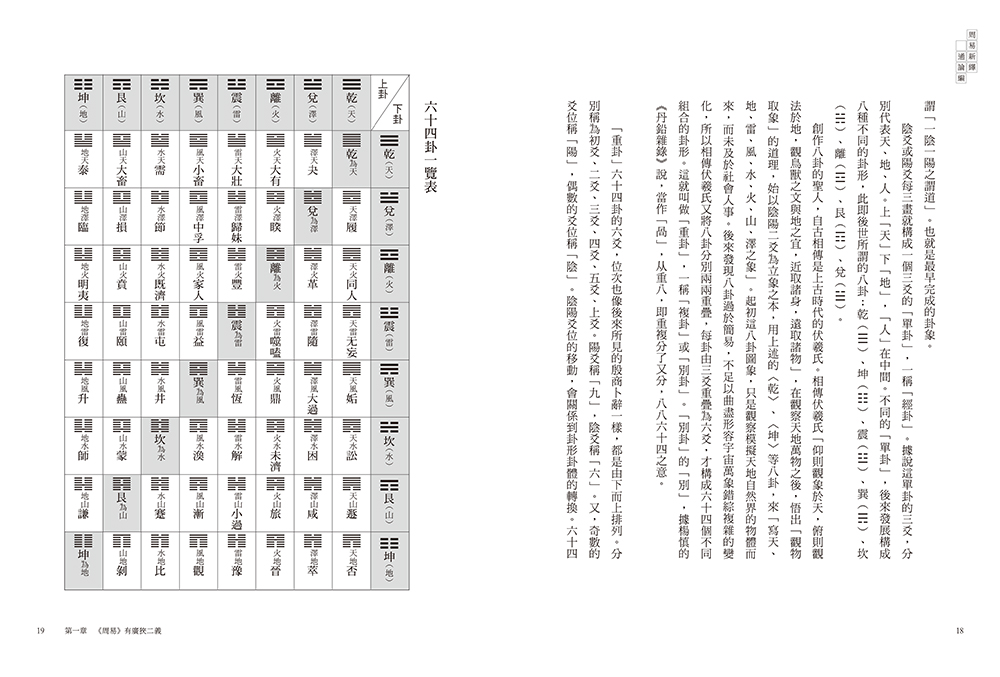

第十三章 《周易》的基本結構與常用術語

第十四章 筮占的程序與方法

附錄:《周易》歷代人物年里著作簡表

參考書目舉要

【經傳編】

壹、卷首

卷頭語:先讀「十翼」的五篇

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

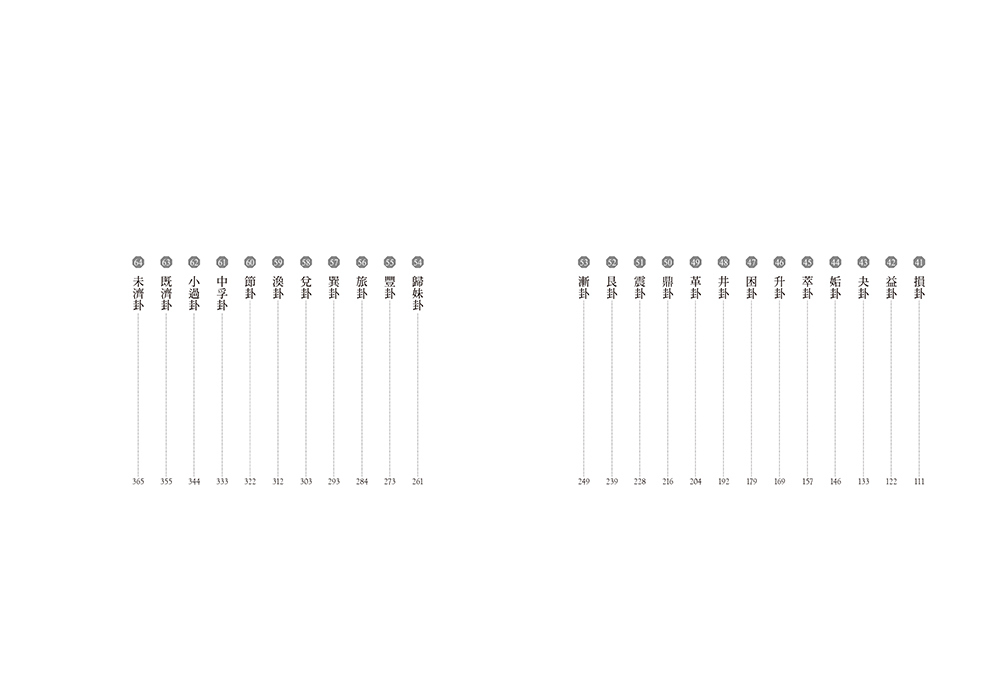

貳、上經

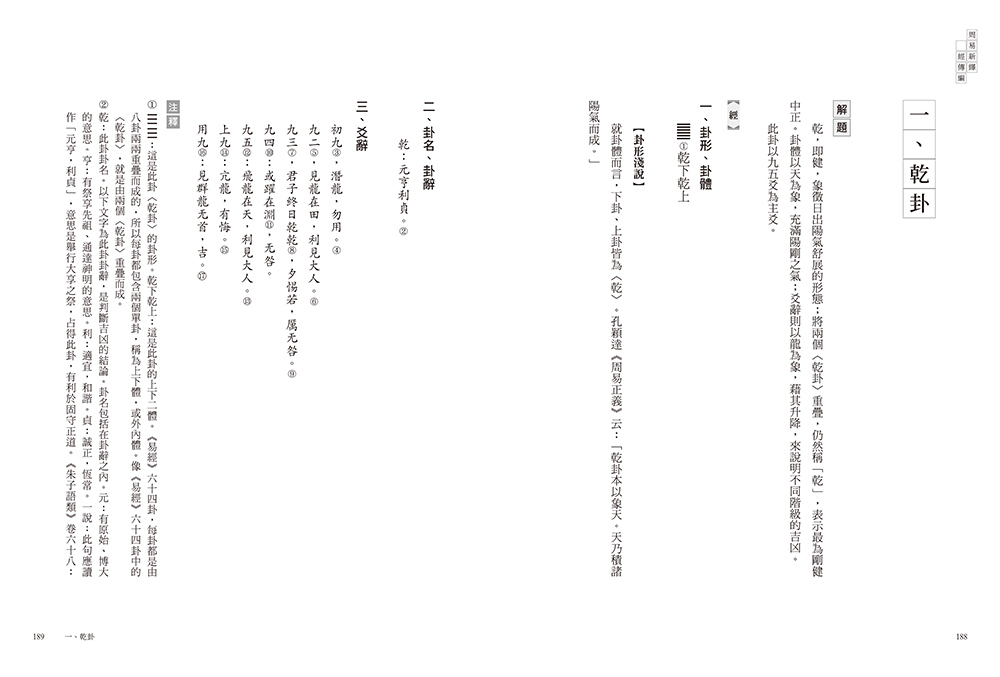

1. 乾卦

2. 坤卦

3. 屯卦

4. 蒙卦

5. 需卦

6. 訟卦

7. 師卦

8. 比卦

9. 小畜卦

10. 履卦

11. 泰卦

12. 否卦

13. 同人卦

14. 大有卦

15. 謙卦

16. 豫卦

17. 隨卦

18. 蠱卦

19. 臨卦

20. 觀卦

21. 噬嗑卦

22. 賁卦

23. 剝卦

24. 復卦

25. 無妄卦

26. 大畜卦

27. 頤卦

28. 大過卦

29. 坎卦

30. 離卦

參、【下經】

31. 咸卦

32. 恆卦

33. 遁卦

34. 大壯卦

35. 晉卦

36. 明夷卦

37. 家人卦

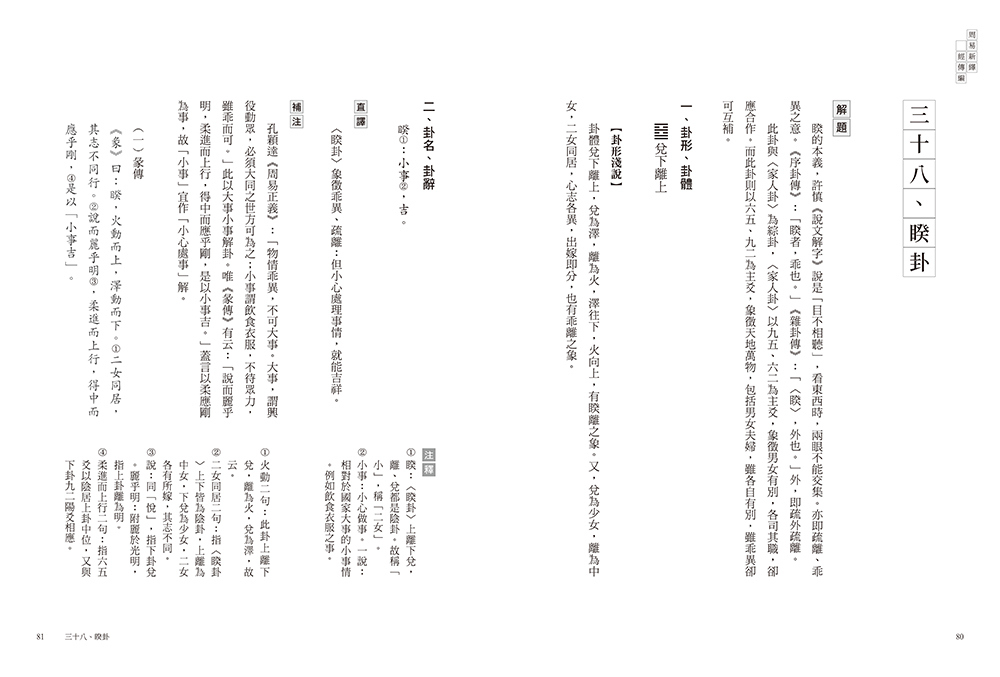

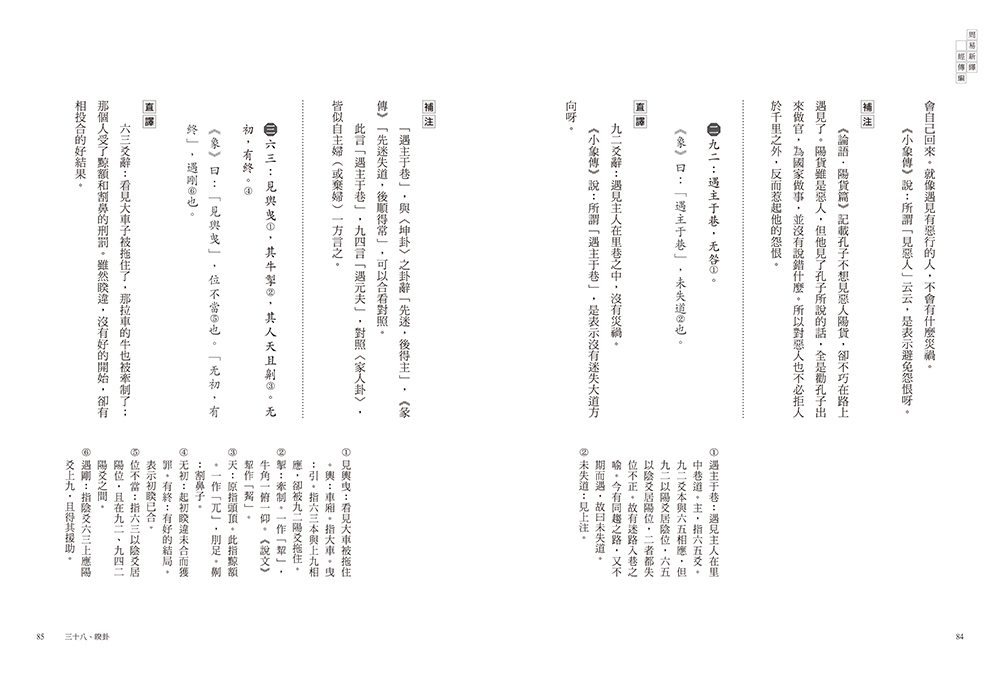

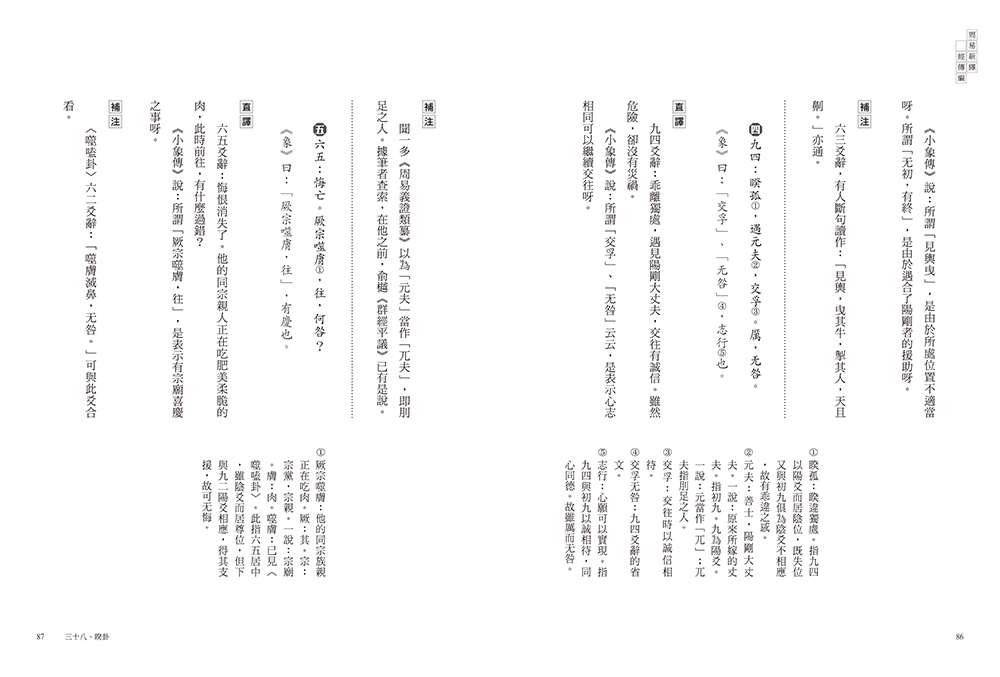

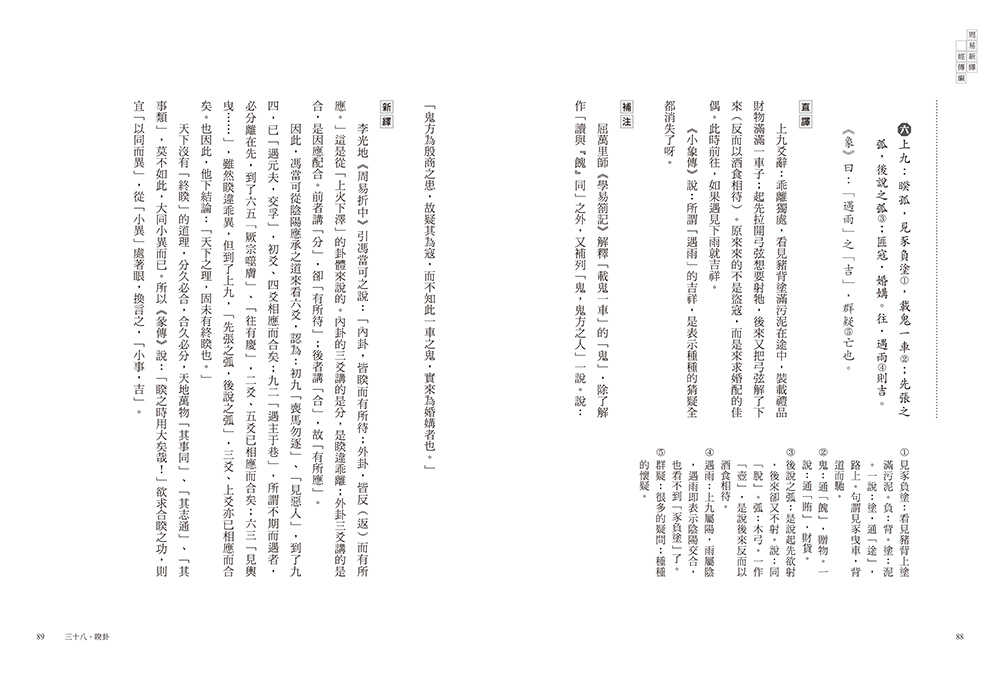

38. 睽卦

39. 蹇卦

40. 解卦

41. 損卦

42. 益卦

43. 夬卦

44. 姤卦

45. 萃卦

46. 升卦

47. 困卦

48. 井卦

49. 革卦

50. 鼎卦

51. 震卦

52. 艮卦

53. 漸卦

54. 歸妹卦

55. 豐卦

56. 旅卦

57. 巽卦

58. 兌卦

59. 渙卦

60. 節卦

61. 中孚卦

62. 小過卦

63. 既濟卦

64. 未濟卦

精彩試閱

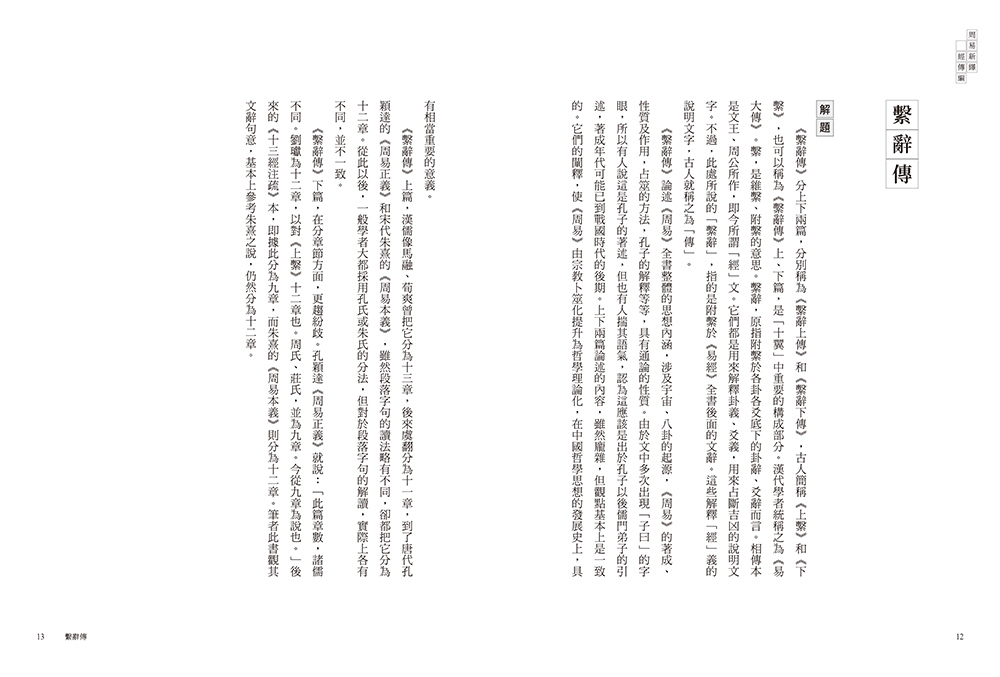

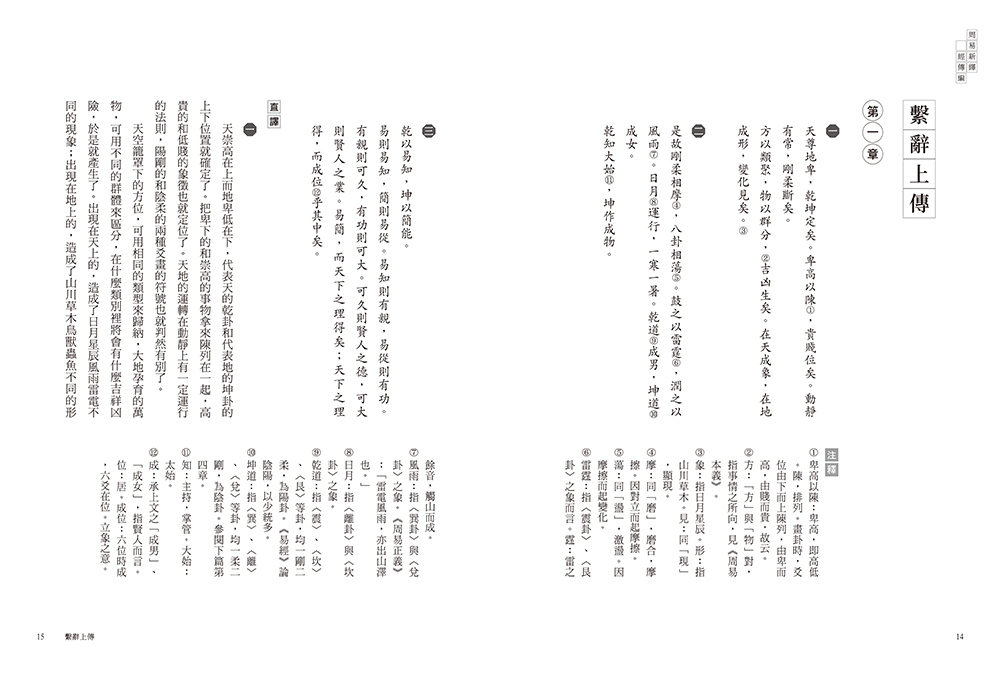

繫辭傳

【解題】

《繫辭傳》分上下兩篇,分別稱為《繫辭上傳》和《繫辭下傳》,古人簡稱《上繫》和《下繫》,也可以稱為《繫辭傳》上、下篇,是「十翼」中重要的構成部分。漢代學者統稱之為《易大傳》。繫,是維繫、附繫的意思。繫辭,原指附繫於各卦各爻底下的卦辭、爻辭而言。相傳本是文王、周公所作,即今所謂「經」文。它們都是用來解釋卦義、爻義,用來占斷吉凶的說明文字。不過,此處所說的「繫辭」,指的是附繫於《易經》全書後面的文辭。這些解釋「經」義的說明文字,古人就稱之為「傳」。

《繫辭傳》論述《周易》全書整體的思想內涵,涉及宇宙、八卦的起源,《周易》的著成、性質及作用,占筮的方法,孔子的解釋等等,具有通論的性質。由於文中多次出現「子曰」的字眼,所以有人說這是孔子的著述,但也有人揣其語氣,認為這應該是出於孔子以後儒門弟子的引述,著成年代可能已到戰國時代的後期。上下兩篇論述的內容,雖然龐雜,但觀點基本上是一致的。它們的闡釋,使《周易》由宗教卜筮化提升為哲學理論化,在中國哲學思想的發展史上,具有相當重要的意義。

《繫辭傳》上篇,漢儒像馬融、荀爽曾把它分為十三章,後來虞翻分為十一章,到了唐代孔穎達的《周易正義》和宋代朱熹的《周易本義》,雖然段落字句的讀法略有不同,卻都把它分為十二章。從此以後,一般學者大都採用孔氏或朱氏的分法,但對於段落字句的解讀,實際上各有不同,並不一致。

《繫辭傳》下篇,在分章節方面,更趨紛歧。孔穎達《周易正義》就說:「此篇章數,諸儒不同。劉瓛為十二章,以對《上繫》十二章也。周氏、莊氏,並為九章。今從九章為說也。」後來的《十三經注疏》本,即據此分為九章,而朱熹的《周易本義》則分為十二章。筆者此書觀其文辭句意,基本上參考朱熹之說,仍然分為十二章。

說卦傳

【解題】

《說卦傳》簡稱《說卦》,所謂「十翼」之一。孔穎達《周易正義》云:「《說卦》者,陳說八卦之德業變化及法象所為也。」可以說是解說八卦的性質、功能及其重卦變化,也是討論《易》象的產生及其推演的一篇重要文獻。它的主要內容,是說明《周易》由八卦推演為六十四卦的原理,先天、後天八卦的方法,以及它們所象徵的種種事物。這也是研究《周易》經文以及彖辭、象辭的主要依據。有人推測《說卦》在「十翼」之中,著成年代較早,當在戰國中晚期之前。

秦始皇焚書坑儒,很多經典古籍付之一炬,《周易》雖以卜筮之書倖得保存,但似已有殘缺。據說《說卦》三篇,即曾亡佚,後來在西漢初年,因廣開獻書之路,至宣帝本始元年(西元前七三),始由「河內女子」將所得殘卷,獻與朝廷,因而得以流傳於世。《隋書.經籍志.序》即云:「秦焚書,《周易》以卜筮得存,惟失《說卦》三篇,後河內女子得之。」但是所謂「《說卦》三篇」,究竟是指《說卦》原有三篇,或者是僅舉《說卦》篇名而可包括《序卦》、《雜卦》在內,前人早已有不同的說法。核對馬王堆出土的帛書《易經》,與今日所見的《周易》傳本,文字略有差異,可以推測《周易》的流傳過程中,確實有傳錄改動的情形。至於實際的情況,尚有待於新資料的出土和研究者的新發現。

因為《說卦傳》是西漢中期以後才出土傳世的,所以迄今有些學者仍然據此懷疑它是出於漢人的偽託之作。

序卦傳

【解題】

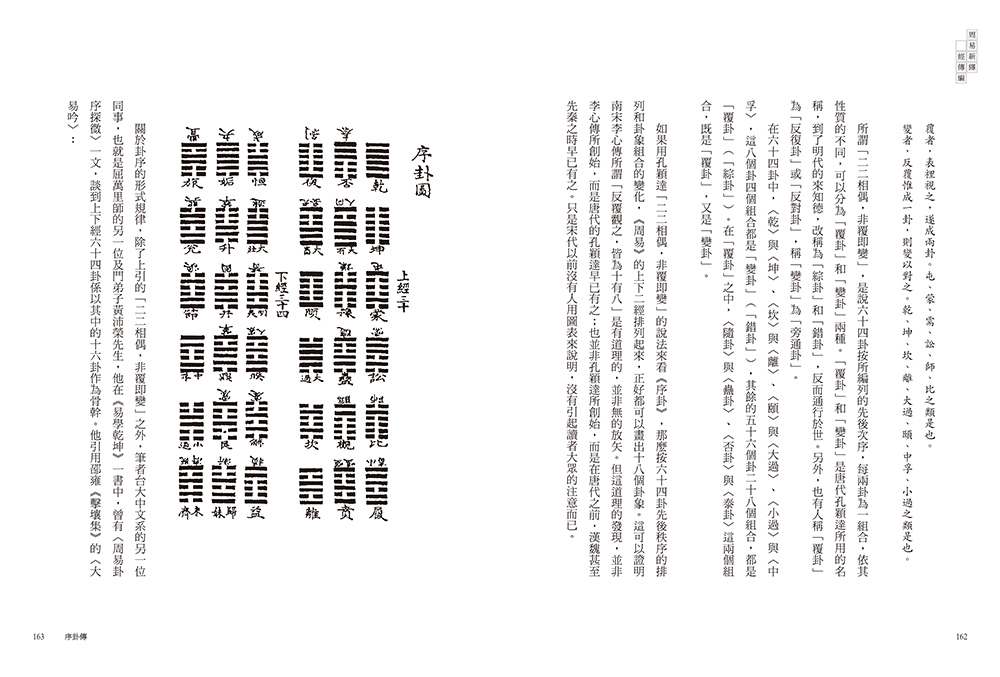

《序卦傳》,原稱《序卦》,也是「十翼」之一,旨在析論六十四卦的編排次序,和前後卦之間相承接的關係及其意義。

全文依照《周易》的上經下經,分為上下兩篇。據孔穎達的《周易正義》云:

《序卦》者,文王既繇六十四卦,分為上下二篇。

其先後之次,其理不見。故孔子就上下二經,各序其相次之義,故謂之《序卦》焉。

可見所談的是有關六十四卦卦序相次的道理。就其內容組織看,因為上篇開頭說:「有天地,然後萬物生焉」,下篇開頭又說:「有天地,然後有萬物;有萬物,然後有男女;有男女,然後有夫婦。……然後禮義有所錯。」所以其編排次序顯然是依照天地萬物生成及其發展的先後而定,以前後相鄰的兩卦為一組;又因性質的不同,依其上下卦體的移動和陰陽六爻的變化,前人認為可以分為「覆卦」和「變卦」兩種。「覆卦」是指兩卦之間的上下卦體,正好顛倒過來,例如〈屯卦〉和〈蒙卦〉;「變卦」是指兩卦之間,六爻陰陽正好對立,例如〈乾卦〉和〈坤卦〉。孔穎達即云:「今驗六十四卦,二二相偶,非覆即變。」因此了解「覆卦」和「變卦」的組成及其變化,是研究《序卦傳》的基礎。關於這些,請見下文「新繹」進一步的說明。

孔穎達的《周易正義》,曾在下經〈咸卦〉的開頭說:「先儒皆以上經明天道,下經明人事」,又說:「六十四卦,舊分上下。〈乾〉〈坤〉象天地,〈咸〉〈恆〉明夫婦。〈乾〉〈坤〉乃造化之本,夫婦實人倫之原。」這是說上經從〈乾〉、〈坤〉二卦開始,此為天地之始,說的是天道;下經從〈咸〉、〈恆〉二卦開始,此為夫婦之始,說的是人倫。最後是〈既濟〉、〈未濟〉二卦,「既」是過去,「未」是將來,「既」後又「未」,表示六十四卦是終而復始的,也顯示出《易》之道是周流而不息的,自有其一貫的思想體系。

雜卦傳

【解題】

《雜卦傳》和《序卦傳》都同樣以《周易》六十四卦中的兩卦為一組合,用簡練的詞句來說明各卦的特色,但二者組合的方式有所不同。

孔穎達說:「《序卦》,依文王上下而次序之。此《雜卦》,孔子更以錯雜而對,辨其次第,不與《序卦》同。」意思是:《序卦》是依照周文王所推演的六十四卦的先後順序,說明上下經每個組合裡,前後二卦之間必有相承接的關係,而《雜卦》則是孔子不依《序卦》而另作「錯雜而對」的解釋文字。《雜卦》以〈乾〉為首,而終之以〈夬〉,也與《序卦》的以〈乾〉〈坤〉為首,而終之以〈既濟〉〈未濟〉,有所不同。依照韓康伯的解釋,《雜卦》就是「雜揉眾卦,錯綜其數,或以同相類,或以異相明」的意思。有人以為《雜卦》的「雜」,就是由此而來。

《雜卦傳》的解釋文字,修辭極為簡練,不僅大多數用一二字即已概括各卦的卦義以及兩兩相對的特色,而且全篇押韻,顯然是經過編撰者精心刻意的安排。它不僅將「非覆即變」、「錯雜而對」的兩卦,用押韻的形式組合起來,而且在「參互以見義」之餘,又把矛盾對立統一起來,用以解釋「物極必反」和「周而復始」的道理。所以前人說《雜卦傳》「例皆反對、協韻為序」。

可惜〈大過卦〉以下,可能有錯簡,似乎不能用「非覆即變」來解釋,協韻方面也有問題。

因此,從宋代開始,有人依據反覆錯綜的原則,來改訂《雜卦傳》中〈大過卦〉以下的次序。讀者如有興趣,請參閱本篇「新繹」部分。