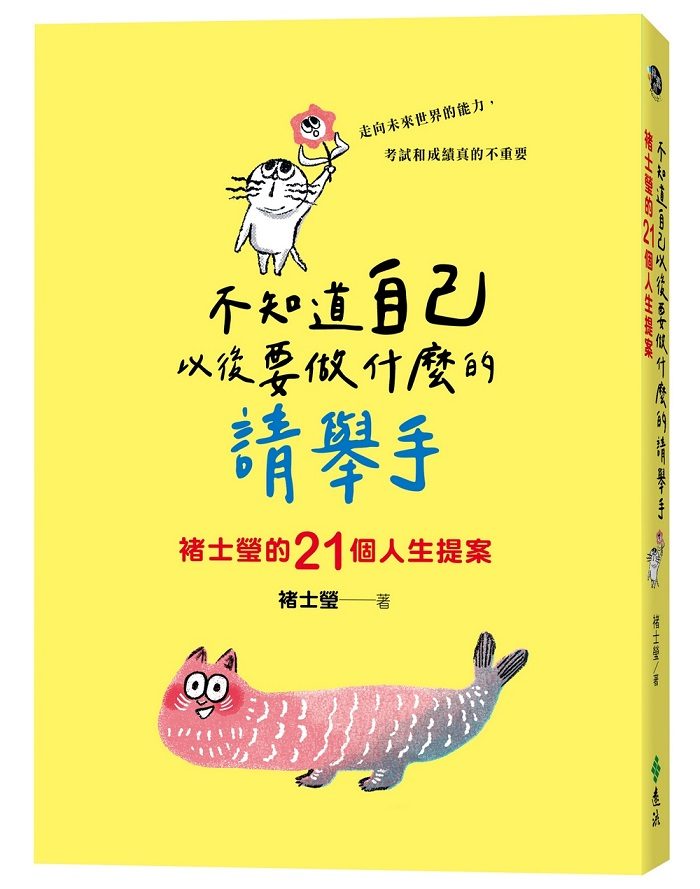

不知道自己以後要做什麼的請舉手:褚士瑩的21個人生提案

作者:褚士瑩

出版日:2024/10/1

定價:360元

優惠價:

75 折270元 72 折259元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 1.60 Cm

頁數:240頁

作者介紹

褚士瑩,

作家、國際NGO工作者、哲學諮商工作者。

17歲時開始旅行,學習當世界公民,已經前往世界超過100個國家,包括到南極洲裸泳、 南冰洋划獨木舟。

2015年起從事哲學諮商,並以法國「哲學踐行學院」(Institute of Philosophical Practices)的奧斯卡.柏尼菲(Oscar Brenier)為師,目標是在緬甸內戰衝突地區成立一個草根哲學機構,鼓勵武裝部隊跟難民營中長大的孩子一起思考「和平為什麼比較好?」,進一步用哲學思考來面對戰爭、貧窮、難民、移工、歧視等複雜的問題。

內容簡介

★★邀您與褚士瑩面對面,談談你未來要做什麼★★

不知道自己以後要做什麼,很糟糕嗎?非主流人生代表褚士瑩,想對迷茫年輕人說:走向未來世界的能力,考試和成績真的不重要。

褚士瑩從17歲時開始旅行,學習當世界公民,如今已經前往世界超過100個國家,包括到南極洲裸泳、 南冰洋划獨木舟。他是NGO工作者,也從事哲學諮商,多年來不斷跟不同世代年輕人對話,如今以21則人生提案分享:如何真正做自己,而且是快樂的成為自己喜歡的那個自己。他的觀念非主流,但經得起辯證,有趣、微嗆辣又具有說服力。

全書分成三個改變未來的行動:「認識自己的本質」、「看見未來的自己」以及「培養自己的方法(技術篇)」,分別跟年輕讀者討論「此刻我是誰」、「未來我想成為誰」以及如何「成為那個我喜歡的自己」。

目錄

目錄

〔作者序〕不知道自己以後要做什麼,很糟糕嗎?

跨出第一步:認識自己的本質

- 不知道自己以後要做什麼的請舉手!──走向未來世界的能力,考試和成績真的不重要…………

- 「我的工作會不會被AI取代?」──擔心之前先想想,人工作的目的是什麼?…………

- 我應該順從父母的期望,選擇自己的未來嗎?…………

- 人生冒險家:行動的原點,是我們對這世界的好奇心…………

- 什麼才叫「做自己」?──15個打開感官的練習,和10個讓你忠於自我的提醒…………

- 什麼樣的人不認識自己?…………

- 今天,你用看陌生人的眼光重新打量自己了嗎?…………

跨出第二步:認識未來的自己

- 為什麼我一直沒有成為自己喜歡的那個人?…………

- 談競爭力之前,先想想你到底在跟誰競爭?…………

- 到底,什麼才是你的成功人生?…………

- 你到底想當狼,還是狗?(還是雞?羊?)…………

- 找到「非做不可,不做會死」的那件事!…………

- 找答案不如找路──不想當「失敗者」的人,真正想要什麼?…………

- 追求快樂有什麼不對?思考過後,再為自己的人生提案…………

跨出第三步:培養自己的方法(技術篇)

- 我是沉溺在物質享受中嗎?──如何用哲學諮商對自己近身觀察…………

- 迷惘時,就用問題來回答問題吧!——蘇格拉底的哲學方法…………

- 抓住自己的狐狸尾巴──找出那些你沒看見的自我特質…………

- 不知道要吃什麼的時候,先吃「一點」麥當勞,這樣好嗎?…………

- 為什麼要學語言?──鈔票和AI不能幫你翻譯的…………

- 社畜人生只想說聲「我就廢」?──莊子告訴你,耍廢、無用其實不簡單…………

- 培養你的「全視之眼」…………

〔後記〕21世紀的言靈師

精彩試閱

不知道自己以後要做什麼的請舉手!

──走向未來世界的能力,考試和成績真的不重要

有一次趁著回臺灣的難得機會,我受邀到某個相當偏僻的私立職校去進行生涯工作坊。看著臺下嚼著泡泡糖的、拿著小鏡子在化妝的、滑手機的、打線上遊戲的、睡覺的、聊天的學生們,我想了一分鐘,決定關掉背後的投影設備,放棄我原本準備的簡報檔案,然後走到教室四周,把視聽教室所有的窗簾通通拉開。

瞬間,陰暗的視聽教室灌滿了午後明亮的陽光。老師跟學生們都露出困惑的樣子,不曉得臺上這個大叔在發什麼瘋?是不是要準備發飆了?前排嚼著泡泡糖的青少女,繼續嚼著,一副等著看好戲的備戰狀態。

其實我並沒有生氣。我深呼吸,重新調整自己,然後帶著微笑看著青春正盛的臉龐。

「不知道自己以後要做什麼的請舉手。」

沒有人有任何反應。

我又說了一遍:「不知道自己以後要做什麼的請舉手。」

漸漸的,一隻手、兩隻手,怯生生地舉起來。我帶著鼓勵的微笑,環顧著每一張以自己的方式美麗著的臉,然後慢慢的,有越來越多的手舉起來。過了一分鐘,除了少數幾位用懷疑的斜眼瞪著我之外,幾乎所有學生都舉手了。

「恭喜你們!」我為他們拍手,絲毫沒有諷刺的意味。今天會是一個很棒的下午,我知道。

我開始解釋,「不知道自己以後要做什麼,並不是像很多老師、家長、父母說的,是一件壞事,相反的,這可以是一件很棒的事情,因為:

你以後最想做的工作,搞不好現在根本還沒被發明出來!」

那些上一代人無法想像的職業

作為一個注重邏輯的人,我認為「不知道自己以後要做什麼」可以是很棒的事,必須有根據。

為了證明這個「偏激」的觀點不是空穴來風的信念,我請臺下的學生一起來想想,他們心目中有哪些工作,是現下年輕人認為「當然是真正的工作」,但是「老人」根本不懂的。

很快的,我們有了一長串有趣的名單:

.直播主

.經營網路商店

.代購

.Airbnb

.設計LINE貼圖

.網紅

.YouTuber

.韓國藝人

.叫車平臺司機

.平臺送餐外送員

……

我在身後的黑板把大家的答案寫下來以後,轉過來面對學生們:「你們的家長認為這些工作是真正的職業的,請舉手!」

全場只有兩三個學生舉手。

「你們認為這些工作,當然是真正的職業的,請舉手!」

幾乎所有學生都舉手了。

不知道比較好?

在場的職校年輕人都很清楚,身邊的大人之所以認為這些工作「不好」,或者「不是真正的工作」,只是因為他們成長的時候,身邊沒有這些工作罷了;簡單來說,就是「無知」,並非這些工作不是真的,或是比較不好。

其實不管是老人或年輕人,常常都會犯同樣的錯誤:以為已知的比較好,未知的比較不好。這解釋了為什麼老人家很容易一口咬定:新開的餐廳不好吃、新來的員工不好用、去國外生活不自在、新產品不耐用、新科技不安全。

你在健身房裡,是不是還看過堅持在跑步機上用有線耳機的人?他們不相信無線藍牙耳機更好。

你的日常生活中,是不是也有堅持要在電視上看連續劇的人?他們不相信用手機追劇更好。

這是多麼可笑啊!

其實知道或不知道,跟一個東西好不好,在邏輯上是無關的。

有線的耳機沒有比較好,用電視看影集也沒有比較好,但對於活在「已知」的人來說,比較熟悉、有安全感罷了。

未知的東西,當然有可能要比已知的更好。工作也一樣。那些現在還沒有被發明出來的工作,有可能更適合我們。是不是真的,等到這些工作出現以後、等嘗試做過以後,我們就會知道了,不是嗎?何必現在杞人憂天呢?

從小就知道自己要當醫生、當老師的孩子,對於要如何成為一個直播主、YouTuber,可能並不關心,畢竟,人是不可能去做連聽都沒聽過的工作。我記得BBC的新聞主播克里夫.米里(Clive Myrie)回憶他為什麼會立志進入新聞界,是因為在他從牙買加移民到英國,身為黑人而受到排擠的童年,原本他不相信自己會有什麼美好的未來,但突然有一天,ITV電視臺出現了一個叫做特雷弗.麥克唐諾(Trevor McDonald)的黑人主播,而且瞬間成了全村的希望。不誇張,全英國的黑人家庭每到新聞時間,就會聚精會神聚到電視前,只為了能夠看見一個跟他們同樣膚色的人,竟然可以成為一個「真正的」新聞播報員。

「你不可能成為你沒看過的人。」克里夫.米里在採訪中說了這句讓我印象很深的話。

國際NGO的工作,讓我有機會造訪世界各地許多偏鄉、部落的小學,當時我對這一點有特別強烈的感受。那些孩子,成績好的都想成為老師,成績不好的都說長大以後要去工地當打零工的建築工人,並不是因為他們對於老師或建築工人有什麼熱情,而是因為這只是他們在封閉生活環境裡,唯一看過的兩種職業。

「知道」會限制我們的想像。但是「無知」卻反而可能拓寬我們的想像。

只有不知道自己要做什麼、也沒有一定非做什麼不可的人,在遇到一個未曾出現的新行業時,才會去嘗試、追求,所以就會變成一個比較有趣的人。古希臘哲學教父蘇格拉底的名言「我唯一知道的,就是我一無所知」,就是要提醒我們,其實我們對未來都是無知的,不要假裝知道!這位老爺爺說的話,還真有道理!

「如果你現在去為未來的自己選職業,就算再新,無論是直播主或YouTuber,也是現在已經存在的、你已經知道的,那就跟堅持只用有線耳機、堅持只看電視的老人,有什麼兩樣呢?」

我聽到學生當中開始發出了笑聲。

「所以不知道自己以後要做什麼,是不是比較好呢?」

臺下原本黯淡的眼神,慢慢地露出了亮光。

現在的問題,就是未來的工作

我看到的這群學生,並不是老師們看到的「不知進取」的「迷惘年輕人」,而是學校並沒有教他們如何趁在學時做準備,才能成為一個「知道如何擁抱未知」的人。

我轉而又問:「但是!有沒有可能等你們出社會的時候,這些現在覺得很『新』、或是很想做的工作,到時候已經不夯、不想做了呢?」

想了想後,很多人都點頭。

「那怎麼辦?」我把這個問題丟回給在場的學生們。

一個人要如何透過「學校」、「教育」、跟「學習」,準備好自己去面對難以預測的未來?一個世紀以前,世界上大部分的職業都是農業相關的工作,但這些工作到今天,已經消失了百分之九十以上,說不定現在去學習寫程式、學財務會計,未來十年都會被AI、機器人取代,就像機器取代插秧跟收割一樣革命性呢?

「多去看看外面的世界。對問題保持好奇心。」我只給學生們這兩個建議。

多去看外面的世界,是因為你最想做的工作,搞不好已經被創造出來,只是你不知道而已。比如我在30歲去學習航海之前,我從來不知道原來已經有護士靠著在郵輪上開「海上洗腎中心」,一面賺錢,一面幫助別人,一面爽爽地環遊世界。

至於對問題保持好奇心,是因為我們雖無法預測未來的「職業」,但可以確定的是,只要已經存在的問題,就一定有被解決的需要,只是解決的辦法,目前還沒出現而已。無論是上網速度太慢、癌症沒辦法被治癒、年輕人買不起房子、騎摩托車太危險,或者獨居老人越來越多等等,這些雖然現在看起來無法解決,但現在的問題一定會轉變成未來的工作。