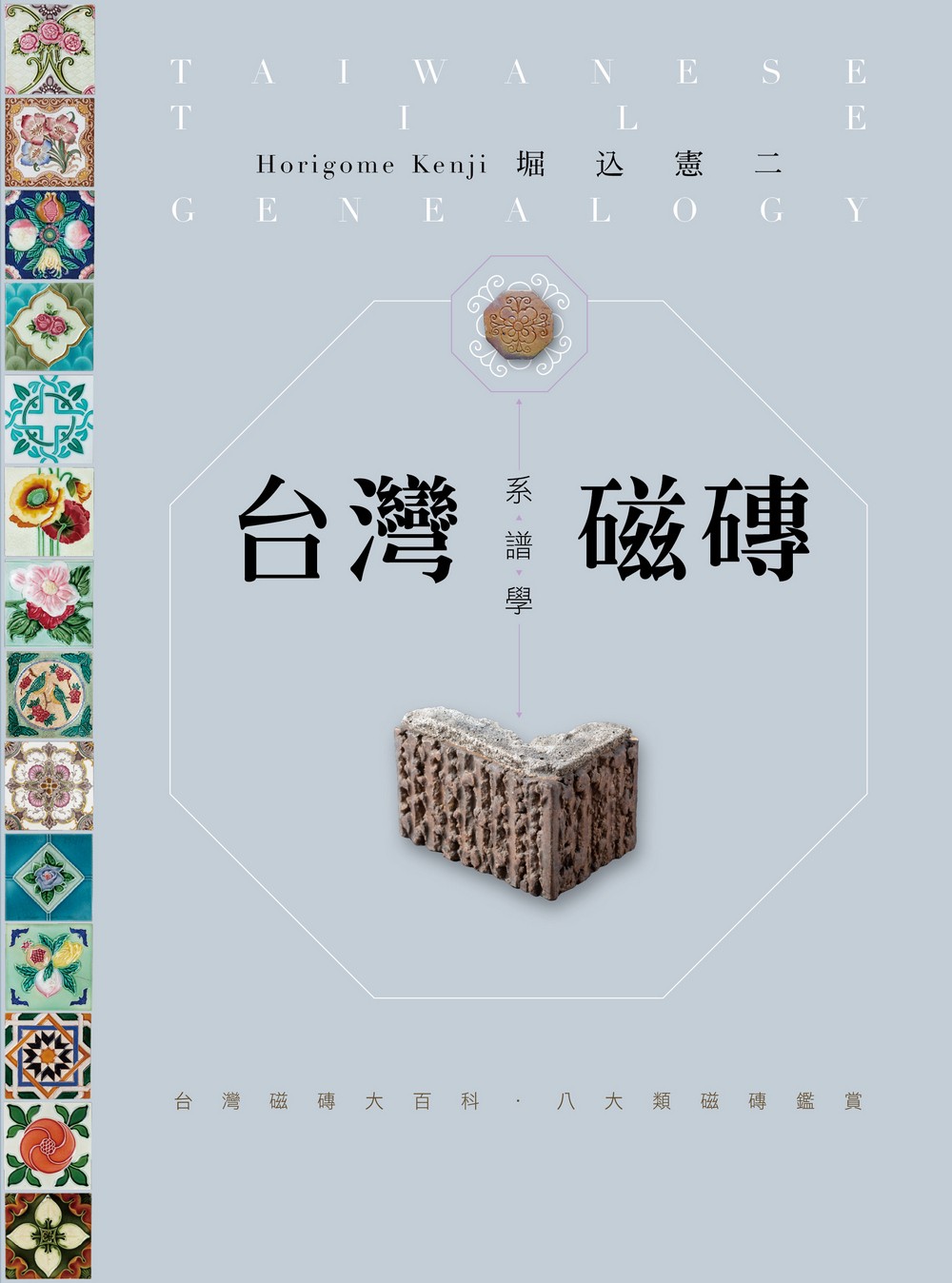

台灣磁磚系譜學:台灣磁磚大百科.八大類磁磚鑑賞

作者:堀込憲二

出版日:2024/2/1

定價:800元

優惠價:

72 折576元 68 折544元

試閱

得獎紀錄

2024年2月誠品選書

2024Openbook年度好書獎【年度生活書】

2025年第49屆金鼎獎「非文學圖書獎、圖書編輯獎」

規格

裝訂: 精裝

尺寸:17 x 24 x 2.50 Cm

頁數:320頁

各界推薦

李乾朗|台藝大藝術管理與文化政策研究所教授

李清志|都市偵探

林會承|台北藝術大學名譽教授

夏鑄九|台灣大學名譽教授

郭中端|景觀建築家、國家文藝獎得主

黃蘭翔|台灣大學藝術史研究所教授

張啟文|鶯歌陶瓷博物館館長

臧振華|中央研究院院士

李乾朗|台藝大藝術管理與文化政策研究所教授

堀込憲二是台灣研究建築磁磚最權威的學者之一,他以系譜學的觀點來撰述,讓我們看到一個龐大的「磁磚家族」,了解從早期至近代的繁衍史。

林會承|台北藝術大學名譽教授

本書包括國際磁磚的歷史變遷以及台灣磁磚的發展、規模、形貌、施作技巧、類別等,敘述架構周全,內容豐富,是國內完整介紹與解說磁磚的第一本著作。

夏鑄九|台灣大學名譽教授

本書是值得肯定的基礎研究,歷史寫作須由整體脈絡認識建築,磁磚除了防水避潮易維修獲安全之外,一如光環境「點亮」之處,再現生活的嚮往。

黃蘭翔|台灣大學藝術史研究所教授

用台灣本土建築的特質與世界磁磚發展史的觀點,撰寫成完整而具系統性、圖文並茂的專書,令人讀起來如同享受知識饗宴一般。提醒讀者在理解台灣磁磚時不可忽略的世界史脈絡,並思索台灣磁磚之於磁磚世界史中的位置。

張啟文|鶯歌陶瓷博物館館長

從大眾眼中顯見的建築裝飾談起,深入探究磁磚來源、圖樣意涵及製作標記等密碼,剖析磁磚物質文化,論證各時期風格的演變,實則緊扣工業生產的技術、宗教人文的風尚以及社會經濟的發展影響。

臧振華|中央研究院院士

別小看小小的磁磚,它們能夠把世界連接起來。想要欣賞磁磚的美妙,一窺磁磚的祕密,本書提供了最佳的門徑。

作者介紹

堀込憲二 Horigome Kenji

1947年生,日籍建築學者,定居台灣三十多年。

擁有日本一級建築士、東京大學工學博士學歷,曾在台灣大學城鄉研究所及淡江大學、中原大學建築學系任教,現於台灣大學藝術史研究所任教,在台長期教學服務,作育英才無數。此外,也是古蹟.歷史建築聚落修復或再利用計畫委任主持人、中冶環境造形顧問有限公司資深顧問,專長於文化資產研究保存計畫、建築與景觀規劃及設計。

堀込憲二為台灣磁磚文化之研究先驅,其研究起始於1997年進行台北圓山別莊磁磚之調查工作,曾發表多篇磁磚學術論文並主持國科會磁磚專題研究計畫,擁有二十多年豐厚的田野調查成果。他認為,透過磁磚的調查,不僅可欣賞磁磚本體的美,更可了解時代潮流及庶民生活歷史,以及磁磚在建築上所具有的文化資產價值,同時傳達保存之觀點。

內容簡介

解碼台灣磁磚的迷人身世.串聯世界磁磚的文化地圖

★台灣磁磚大百科,八大類磁磚賞析

★近八百張圖片與圖表解析,看見磁磚之美

★作者20多年研究成果展現,私人珍藏磁磚大公開

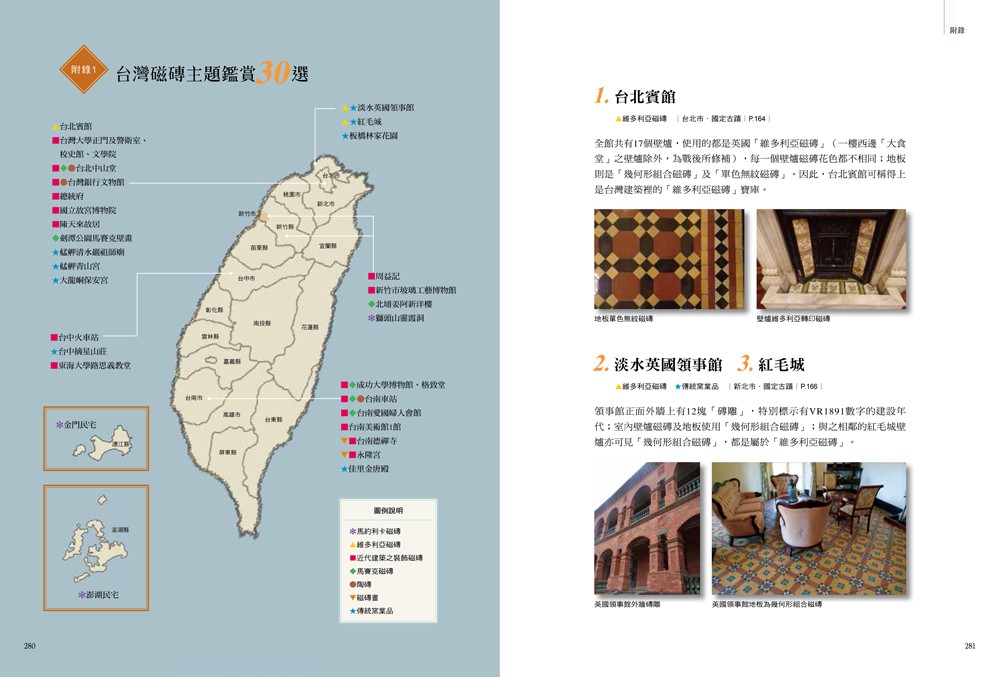

★台灣磁磚主題鑑賞景點30選

請別小看一片磁磚,它竟然串聯了台灣、日本、東南亞、中國、英國、義大利、西班牙,甚至伊斯蘭國家,開展出橫跨600年的東西文化交會地圖 !

本書分四大篇章,以作者走遍世界各地的磁磚研究故事揭開序幕。

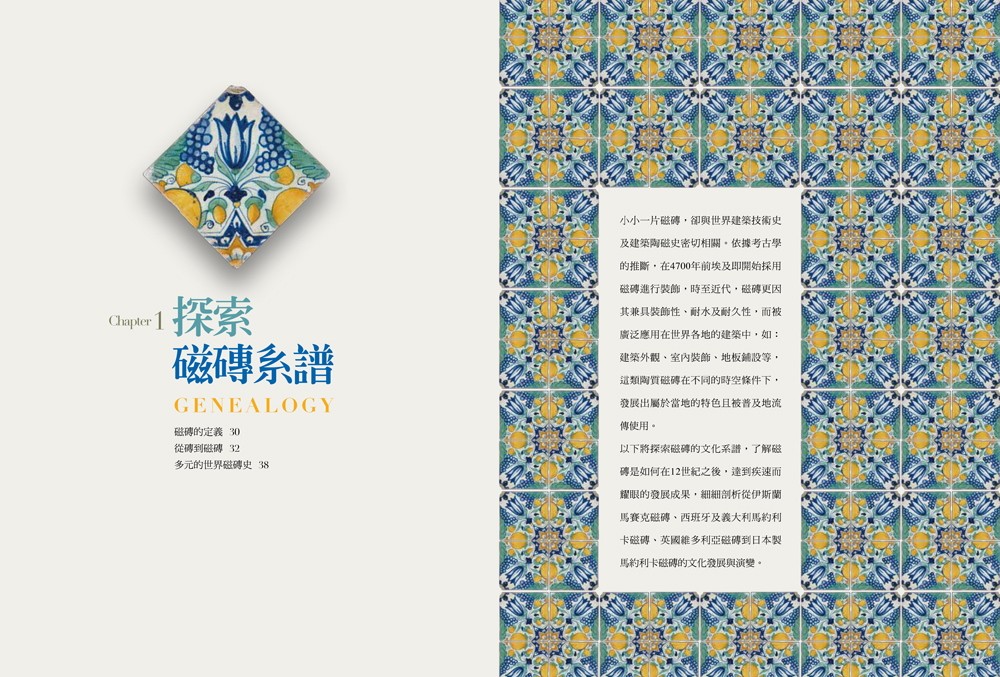

Chapter1〈探索磁磚系譜〉從定義磁磚開始,了解磁磚如何在12世紀之後,達到了疾速而耀眼的發展成果,細細剖析從伊斯蘭馬賽克磁磚、西班牙及義大利馬約利卡磁磚、英國維多利亞磁磚到日本製馬約利卡磁磚的文化發展軌跡。

Chapter2〈小磁磚大歷史〉追溯台灣的磁磚發展史,分清末、日治、戰後三階段,從傳統窯業品談起,到民宅上新潮華麗的馬約利卡磁磚、日治近代建築的裝飾磁磚,及戰後建築外牆磁磚的運用,逐步了解百多年來台灣磁磚的演變。

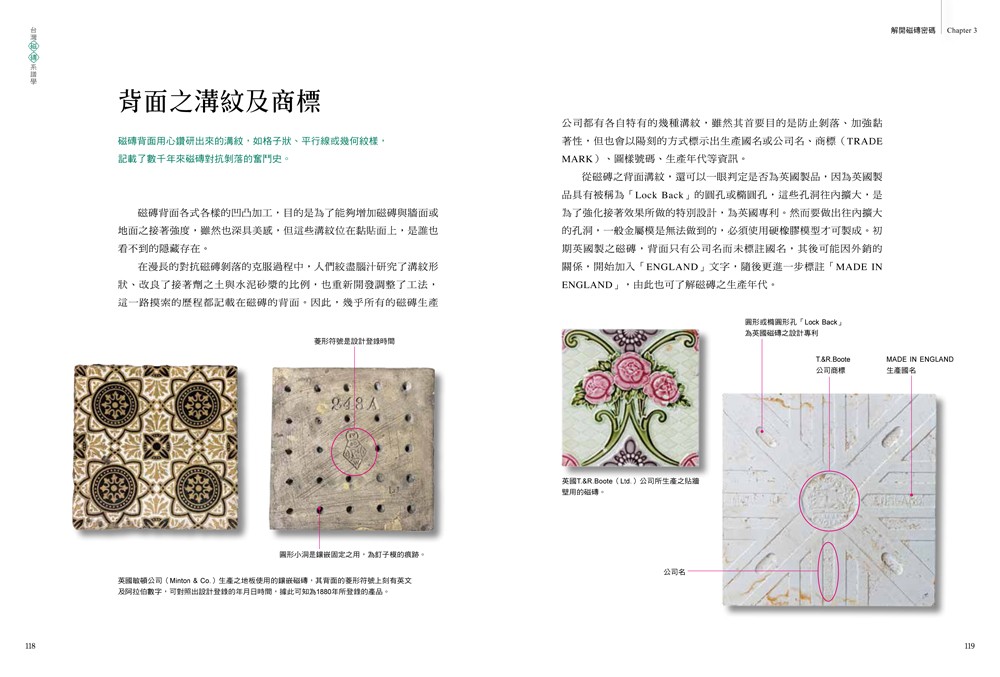

Chapter3〈解開磁磚密碼〉剖析磁磚的模矩尺寸與背後密碼,透過其後的文字、圖樣或商標,判別出生產地點、國名、年代及設計者,可以了解更多磁磚背後的故事。

Chapter4〈八大類磁磚鑑賞〉將磁磚分為八大類別,包括:馬約利卡磁磚、維多利亞磁磚、磁磚畫、近代建築之裝飾磁磚、馬賽克磁磚、陶磚、敷瓦、水泥地磚,一一賞析磁磚豐富的樣式及圖案美學。

值得一提的是,因日本磁磚發展史與台灣磁磚之使用息息相關,作者身為長居台灣、精研磁磚的日本學者,書中援引許多日本建築案例相互參照,更能有系統地深入討論台灣日治時期近代建築磁磚的運用美學。

目錄

出版緣起|台灣磁磚的文化盛宴 林淇瀁

推薦序 1|《台灣磁磚系譜學》打開的世界之窗 黃蘭翔

推薦序 2|從系譜學觀點看到龐大的磁磚家族 李乾朗

推薦短語|林會承、夏鑄九、張啟文、臧振華

自 序|與台灣磁磚相遇

序 曲|我的磁磚研究小故事

Chapter 1. 探索磁磚系譜

磁磚的定義

從磚到磁磚

多元的世界磁磚史

Chapter 2. 小磁磚大歷史

土之文化的台灣建築

【清朝】傳統建築之窯業品

【日治】台灣建築之磁磚運用

【戰後】台灣建築之外壁修飾

Chapter 3. 解開磁磚密碼

磁磚之美與模矩

磁磚之尺寸大小

背面之溝紋及商標

認識磁磚技法

Chapter 4. 八大類磁磚鑑賞

馬約利卡磁磚

維多利亞磁磚

磁磚畫

近代建築之裝飾磁磚

馬賽克磁磚

陶磚

敷瓦

水泥地磚

【附錄】

台灣磁磚主題鑑賞30選

台灣建築磁磚使用一覽表

本書磁磚用語對照表(中日英)

主要參考文獻

【後記】

關於磁磚之二三事

導讀/推薦文

推薦序1 黃蘭翔(台大藝術史研究所教授)

《台灣磁磚系譜學》打開的世界之窗

過去我們知道堀込憲二先生對台灣日治時期的建築文化資產,以及規劃設計新的台灣景觀環境都有非常高的評價,但對於他專注在建築裝飾材磁磚的研究與頻繁地被引用的磁磚學術論著,或許因為不是建築人習慣討論的空間與結構,這樣耀眼的研究成果卻沒有得到對等的公開認知。

這次,憲二教授將過去二、三十年來對磁磚投下的熱情與蒐集到豐富而多元的材料,用台灣本土建築的特質與世界磁磚發展史的觀點,撰寫成完整而具系統性、圖文並茂的專書,令人讀起來如同享受知識饗宴一般。特別是書中追蹤了於磁磚中扮演主角的「馬約利卡磁磚(Majolica Tile)」(彩磁)的起源與發展故事,其源自西班牙或更早的伊斯蘭陶器、磁磚,歷經六百年的演變流傳,成為日治時期台灣傳統民宅、廟宇上亮麗鮮明的裝飾。提醒讀者在理解台灣磁磚時不可忽略的世界史脈絡,並思索台灣磁磚之於磁磚世界史中的位置。

本書以台灣為核心,依循荷鄭、清代、日治與戰後的台灣史分期,所討論的磁磚案例分布的地理範圍,除了中心地的台灣之外,擴及到日本、中國、金門、澎湖與東南亞等地。就磁磚起源與技術發展史而言,除了「北投磁磚」生產製作,還追蹤了伊斯蘭文化的影響與磁磚在義大利、西班牙、荷蘭、英國與日本等國之設計、製作、貿易及與之相隨的磁磚技術傳播的情況。

磁磚所承載的建築技術與文化傳播雖然常常為建築史核心主題的論述所忽略,但是憲二教授指出台灣建築「土文化」之本質說明台灣建築容易接受與發展紅磚,以及磁磚裝飾與磁磚保護建築體之原因,捕捉傳統建築之「斗子牆」、「磚雕」、「花磚」、「交趾陶」、「剪黏」等等作法中的磁磚性格與面貌,辨明了洪華、陳玉峰、潘麗水等台灣著名彩繪師用功於「釉上彩」(白磁上描繪圖案)之技術成就,調查眾人忽略的台南善化德禪寺與永隆宮之磁磚畫案例。種種細緻而深入的工作,實際是打開了我們觀看建築文化的新視野。

從製作技術史而言,憲二教授揭示在台灣出現的近代磁磚製作方法,如昆卡、銅版轉印、滴管描、鑲嵌、浮雕、手繪等,不斷為我們增添新知;不僅如此,令人驚奇而倍感興趣的是他對磁磚分析研究的方法,除了製作技術、模矩尺寸與正面紋樣類別之外,他也告訴了我們從磁磚背面可以解讀製作國家、公司商標、商品編號,還有為了黏著磁磚於牆面、地面而設計在磁磚背面的凹凸溝槽,而這個凹凸溝槽的型式恰是公司專利申請的重點。

堀込憲二先生這本《台灣系譜學:台灣磁磚大百科、八大類磁磚鑑賞》專書,提供了一個非常精彩的案例,亦即台灣建築學者長久以來夢寐以求但從未被實踐出來的夢想,撰寫一本以台灣建築為核心之「世界建築史」的一個範例。

推薦序2 李乾朗(台藝大藝術管理與文化政策研究所教授)

從系譜學觀點,看到龐大的「磁磚家族」

中西建築史上對於陶磁製品的運用一直是吸引人的目光焦點,例如:古羅馬利用小片彩磁鋪地,拼出各種花樣,至今仍在義大利龐貝出土的古城宅第中可見;中國漢朝的畫像磚,實際上也是以泥土燒成表面有人物圖案的陶製品;元朝從中亞吸收青花瓷技巧,讓琉璃瓦的色澤更為豐富,包括瓦當、滴水瓦及龍吻走獸等釉色,使中國建築的屋頂從唐代的黑瓦轉變為亮麗多彩的形貌。

清代台灣古建築出現的剪黏及交趾陶,培育多位名匠,他們的傑作至今仍可在台北保安宮、艋舺龍山寺及艋舺清水巖祖師廟見到。至日治時期的近代建築,外牆或浴室更盛行面磚(Tile),特別是為改善水泥粉刷的建築之色調,在表面貼所謂「丁掛」面磚,大為流行,並且從「丁掛」的釉色、質感及色澤還可以判斷建築物的建造年代。

1970年代由景觀建築家郭中端介紹,我認識了憲二先生,知道他是一位謙虛的年輕學者,也有機會一起走訪台灣的古建築,他的研究態度非常謹慎,不輕易下結論,對鄉土建築的細部觀察及記錄相當認真。後來我才知道他長期蒐集並研究建築的磁磚。回顧起來,他至少花了二十多年時間研究建築面磚,研究年代包括清代、日治時期與近代,足跡更是跨越亞洲與歐洲。

他的工作除了研究之外,也擔任大學建築系的教師,作育英才,許多學生從他身上學習到為人處世的態度;不但是經師,也是人師。在磁磚研究方面,他寫過十多篇專業論文,是台灣研究建築磁磚最權威的學者之一,引領讀者從小小一片磁磚,讓我們看到廣闊的世界!

這本書應該是他對建築用磁磚研究的總結,他以系譜學的觀點來撰述,讓我們看到一個龐大的「磁磚家族」,了解從早期至近代的繁衍史。除了台灣本土發現的磁磚,他也溯源至世界其他地區。1930年代是台灣運用磁磚的高峰時期,除了從英國或日本進口之外,台灣本地也嘗試生產各種紋理的建築面磚,利用不平的表面製造浮凸或深邃的對比,可減低反光;而日本與台灣對磁磚名稱的說法也有所不同,本書也一一比較。其中,我覺得最有價值的是台灣的實例與出現年代,有如地圖的分布使人明瞭其繁衍版圖,這些在憲二先生書中都有詳細的介紹。

他對台灣磁磚研究最明顯的特色,即是從建築物運用的角度切入,使人了解建築與磁磚的關係猶如脣齒般密不可分──有時表現明亮,有時表現灰暗;有時呈現光滑,有時要求粗獷,像戲劇臉譜一樣,生、旦、淨、末、丑角色的表情藉由磁磚來化妝,這是我閱讀這本書最深刻的感受與收穫,同時也感受到我所認識的作者,是一位謙虛且修養高尚的日本朋友,特別推薦這本書給喜愛建築的朋友們。