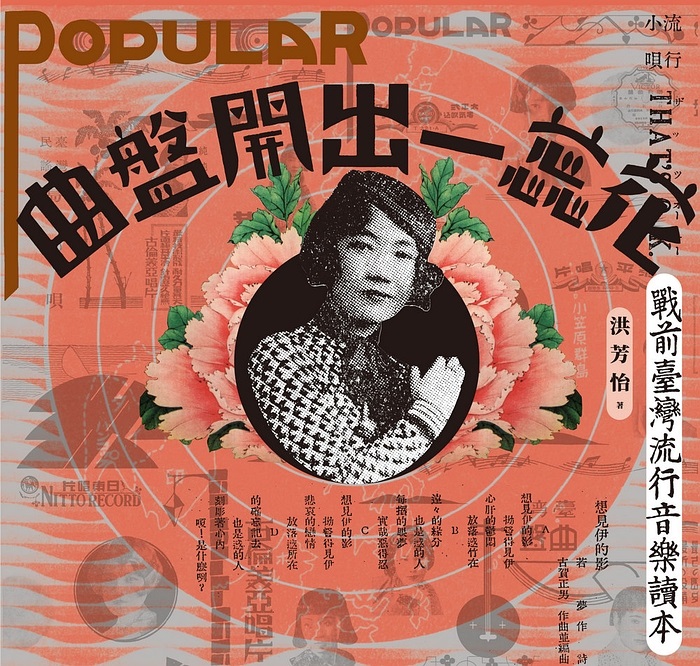

《今夜來放送》+《曲盤開出一蕊花》

作者:洪芳怡

定價:1,350元

優惠價:

72 折972元 68 折918元

規格

共2冊/平裝/21 × 20cm&14.8 × 21cm/444頁~464(冊)/遠流出版

各界推薦

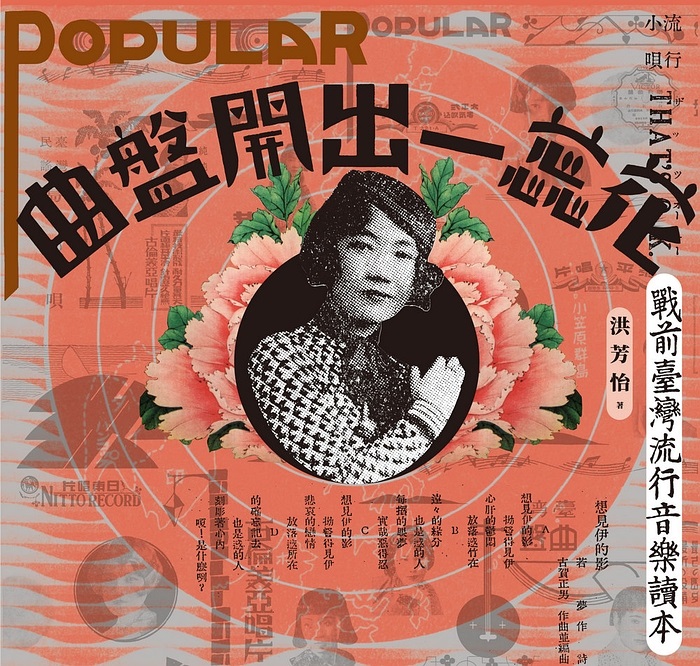

《曲盤開出一蕊花(書+CD)──戰前臺灣流行音樂讀本》

‧2020年12月博客來選書

‧2020年12月誠品選書

‧2020年12月讀冊生活選讀

‧2021年第45屆金鼎獎「圖書類:非文學圖書獎」

‧2021年第45屆金鼎獎「圖書編輯獎」

‧入圍2022台北國際書展大獎【編輯獎】

《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人與時代 1946~1969》

‧2023年6月博客來選書

‧2023年6月誠品選書

‧2023Openbook年度好書獎【年度生活書】

‧2020年12月博客來選書

‧2020年12月誠品選書

‧2020年12月讀冊生活選讀

‧2021年第45屆金鼎獎「圖書類:非文學圖書獎」

‧2021年第45屆金鼎獎「圖書編輯獎」

‧入圍2022台北國際書展大獎【編輯獎】

《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人與時代 1946~1969》

‧2023年6月博客來選書

‧2023年6月誠品選書

‧2023Openbook年度好書獎【年度生活書】

作者介紹

洪芳怡

歷史錄音與音樂文化研究者,喜瑪拉雅研究發展基金會研究員。

主要著作有《曲盤開出一蕊花:戰前臺灣流行音樂讀本》(2020,第45屆金鼎獎非文學圖書獎與圖書編輯獎),《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》(2015,思源人文社會科學博士論文獎傳播類首獎)、《天涯歌女:周璇與她的歌》 (2008)。

是高敏共感聆聽者,也是多重斜槓越界尋道者。

個人網站:LightWhisper.net

歷史錄音與音樂文化研究者,喜瑪拉雅研究發展基金會研究員。

主要著作有《曲盤開出一蕊花:戰前臺灣流行音樂讀本》(2020,第45屆金鼎獎非文學圖書獎與圖書編輯獎),《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》(2015,思源人文社會科學博士論文獎傳播類首獎)、《天涯歌女:周璇與她的歌》 (2008)。

是高敏共感聆聽者,也是多重斜槓越界尋道者。

個人網站:LightWhisper.net

內容簡介

《曲盤開出一蕊花(書+CD)──戰前臺灣流行音樂讀本》

☆多角度全方位建構臺灣流行音樂史第一塊拼圖

☆兼具音樂性與文學性的作品分析與導聆;穿越時空的聽力訓練

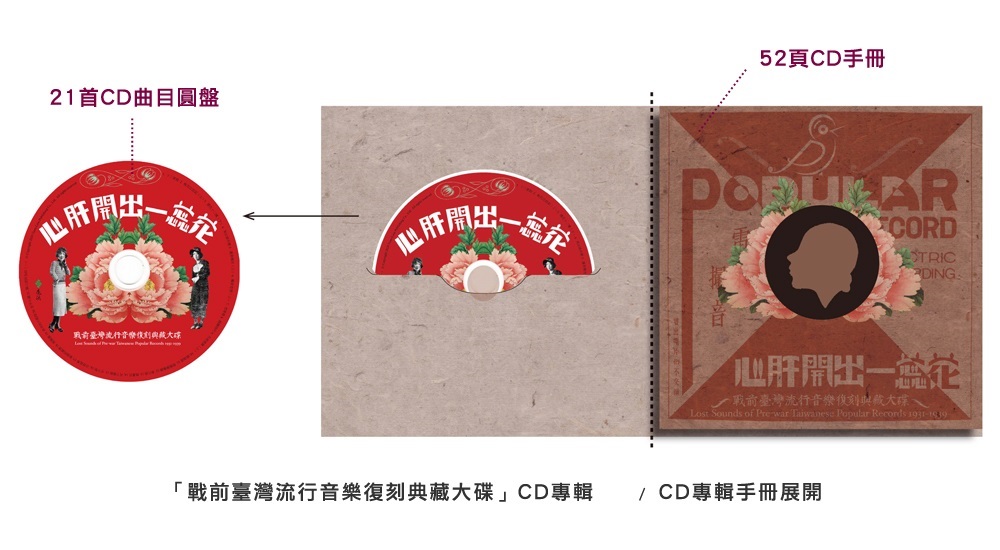

☆附「戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟」CD專輯,聆聽時代之聲。

戰前流行音樂是從曲盤裡開出的一蕊一蕊的花,時代的花。

二十世紀初,流行音樂隨著錄音技術的四處傳播,在世界各地迸發,臺灣的流行音樂創作者與演唱者也以自己的理解,用文字、用旋律、用嗓音,來雕塑與想像出一種靠著留聲機與唱片而活、能讓最多人接受的聲音。

1930年代的臺灣歌曲風格強烈,辨識度高,嗓音和伴奏不需要煙視媚行,卻是特立獨行,坦誠到似乎讓人一聽就能用耳朵識透,可是卻又越聽越墜入五里霧中,每次播放都能發現新意。

留聲機時代的臺灣流行歌手用嗓音寫下流行音樂史,然後被遺忘。要認識臺灣的聲音,我們必須重新貼近歷史,找回當年的耳朵。流行音樂史不該是堆疊文獻後的文字整理,更需要讓史料與聲音交錯映照,構築出立論和觀點。

本書的寫作,立基於音樂學和文化研究,旁觸文學、歷史、社會學、傳播學等人文學科,更建立在以大量唱片聲音耕織而成的聲音景觀(soundscape)上。書中以唱片、報刊、文學作品、文物資料為線索,細密拆解當時的文化現象,把艱澀理論或枯燥分析融在歷史敘述中,勾勒出一個盡可能不違背實況的流行音樂發展場景,以各種角度體味聲音的立體感與時代性。置聽覺文化為感官核心,針筆勾勒出複雜的政治社會場景下,流行音樂的興起與寥落。

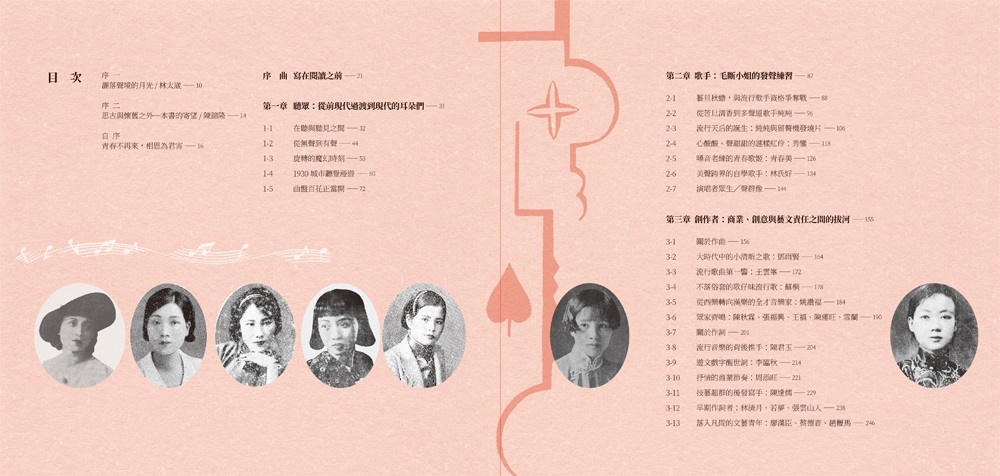

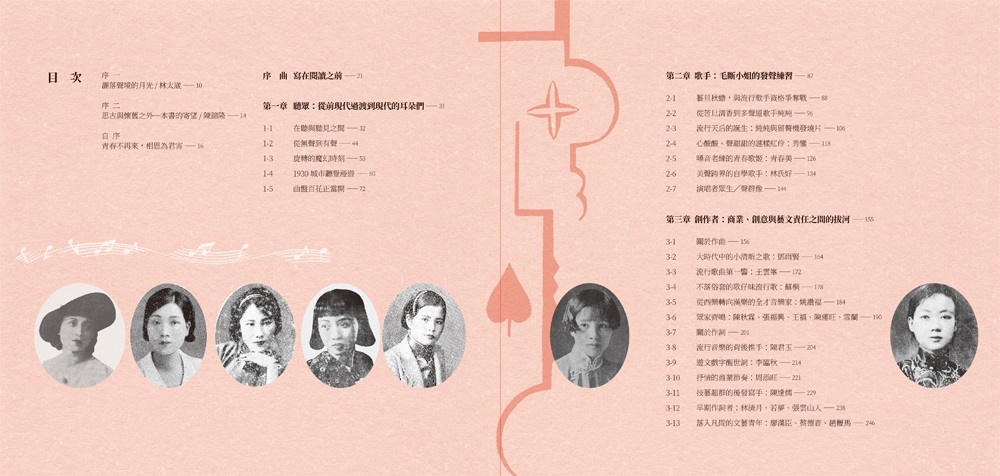

全書分成:聽眾、歌手、創作者、音樂、文字、產業等六大章,從多角度、全面性地探討臺灣流行歌萌芽至興盛的第一個黃金十年;隨書並附一精心製作、收錄21首代表性戰前臺灣流行音樂的復刻典藏CD專輯,讓閱讀此書的讀者同時也能親耳聆賞那遺落的時代之聲。

那一代人把食盡人間煙火的歌聲傾倒入曲盤裡。而我們這一代人終於定下心來,開啟聽覺的文藝復興,從曲盤裡聽出一蕊花,低調卻強韌,清雅而自傲。

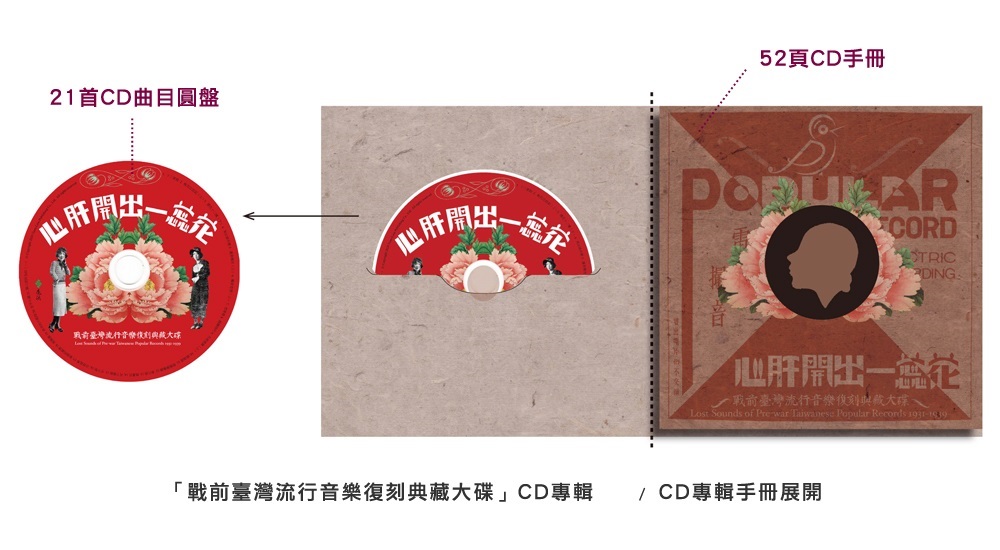

◎《心肝開出一蕊花》戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟 三大特色──

.聲音復刻:清洗唱片輸出聲音,保留接近留聲機發出的聲響音頻,呈現唱片最佳狀態。

.21首精華曲目:包含19位歌手、6位作曲家、6位作詞人、6大唱片品牌,展現戰前臺灣流行音樂黃金十年的多元樣貌。

.談歌論調:特別製作52頁專輯手冊,附歌詞與詳細解說。從聆聽到閱讀,感受臺灣歌曲的強韌生命力。

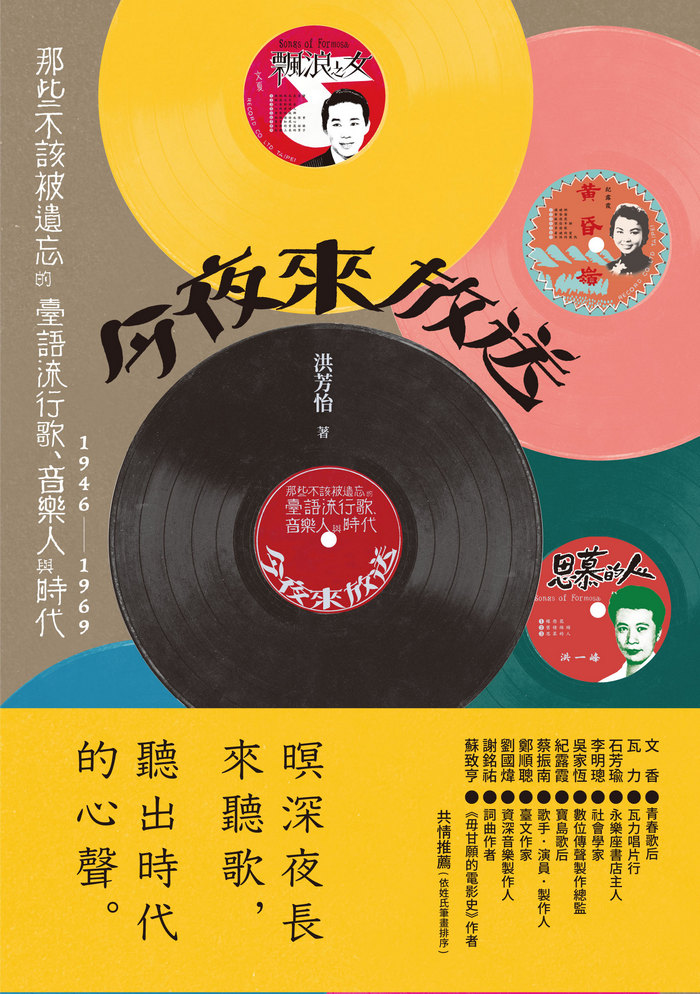

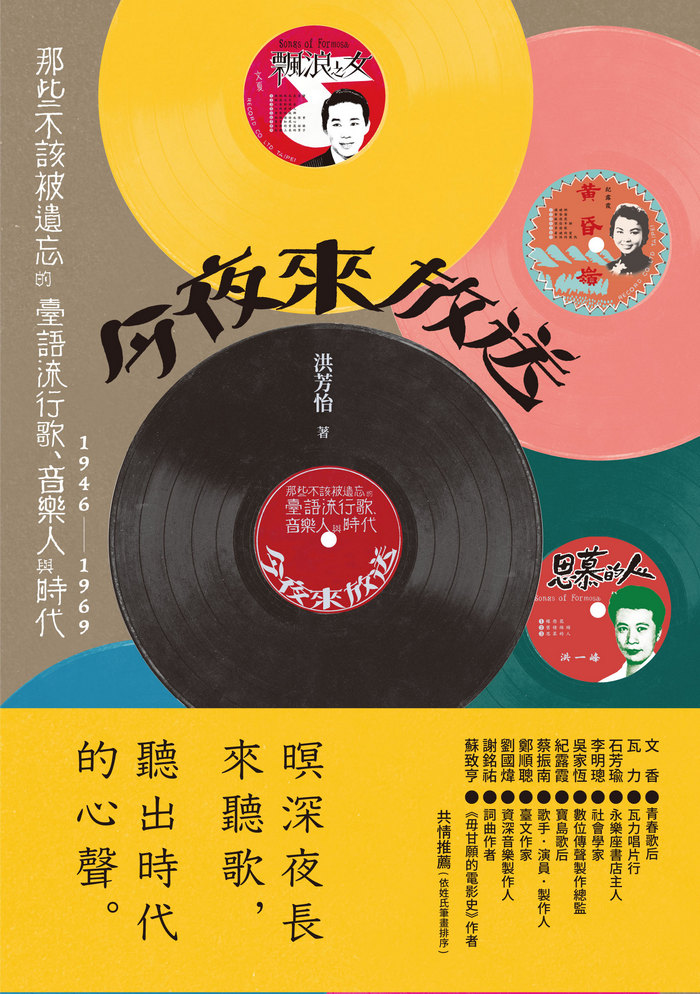

《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人與時代 1946~1969》

★金鼎獎作者洪芳怡繼《曲盤開出一蕊花》後又一重磅作品

★以歌曲為本位,全方位導聆上百首戰後經典臺語流行歌

★以深夜廣播節目概念精心企畫,讀字聞聲,欲罷不能

★金蝶獎設計師黃子欽操刀設計前導音樂概念專輯,驚豔呈現

如果說,一個大時代是面,音樂人的生命史是線,那麼歌曲就是點。

歷史事件是一回事,怎麼認知歷史又是另一回事。文字與視覺所傳達的觀點通常是外顯的,而音樂與聽覺所蘊含的符號秩序卻是隱晦而幽微的,解碼後展開的音聲世界往往迥異於表象,更加貼近無以名之、難以言喻的情感層面,是每個時代最凝鍊的文化結晶。

如果讓貼近塵俗泥土裡的庶民音樂為自己發聲,聲音會開闢出一條時間通道,我們將會訝然發現,那個表面上不講求原創、充斥翻譯歌的年代,實際上卻突破了仿冒品、複製品的侷限,如同奇花異草般,數量龐大,禁而不絕,生命力旺盛,風姿萬千。

《今夜來放送》在臺灣流行音樂史的時間軸線上,是作者前作《曲盤開出一蕊花》的續篇,但敘事架構與編輯風格二者大異其趣。若說曲盤一書企圖追求的是百科全書式的寬廣與重量,那麼此作則是聚焦於每一首歌曲的工筆細描,探索其內在魂魄,直接以聲音來感知時代。

作者運用宛如新印象派以無數小圓點細綴成大片景緻的畫風筆調,嘗試以大量經典「臺語流行歌曲」的細細剖析撐起時代這片畫布,更透過「臺語流行歌曲」交織出常民生活的血肉,鋪陳出有聲有色、生猛活潑的臺灣戰後庶民文化史。

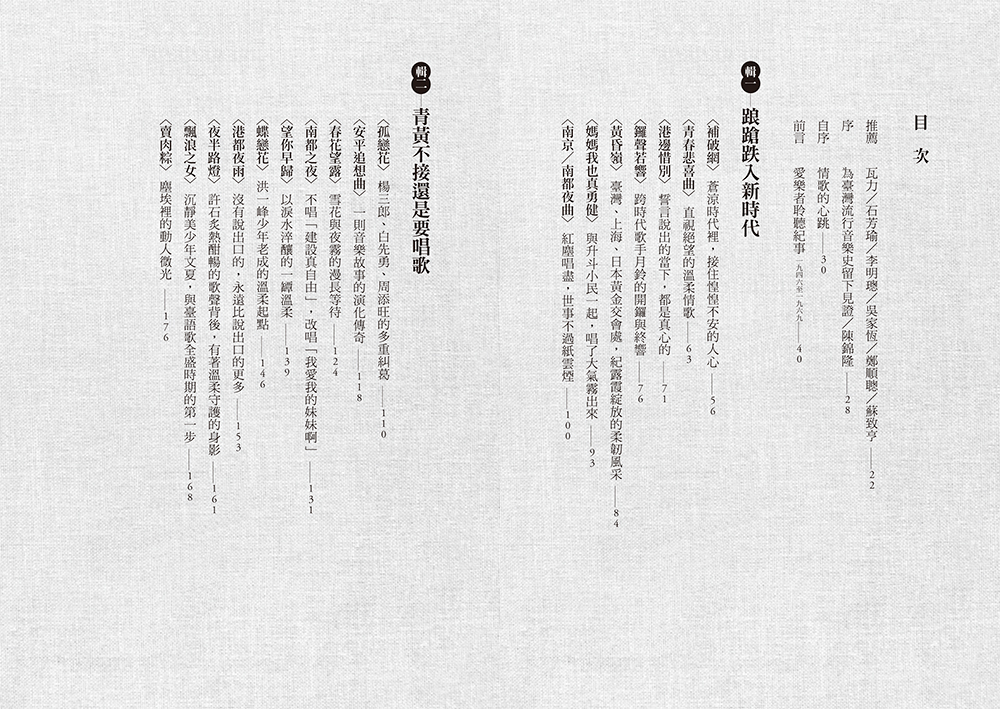

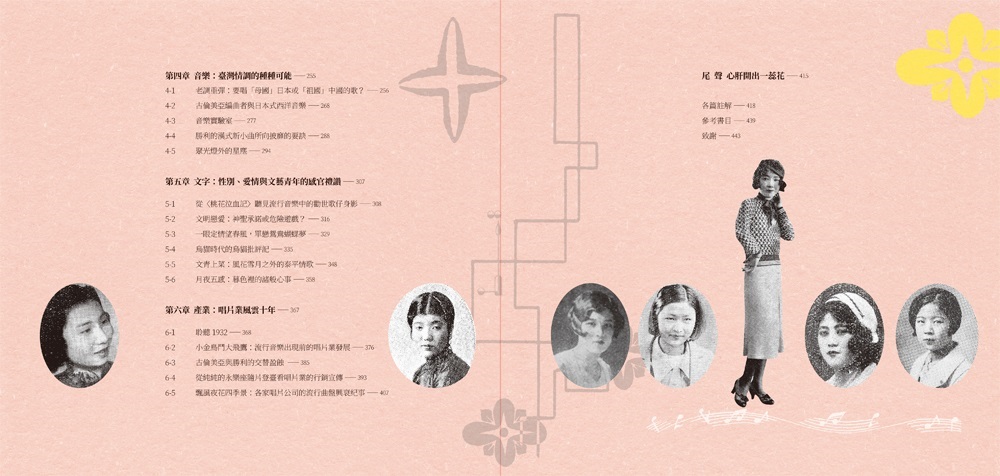

全書七章,以近五十篇文章,細剖精描百多首經典臺語歌曲。前二章討論戰後至本土黑膠唱片開始量產的一九五七年間,音樂創作人與歌手的努力與心血;第三至第七章則分別以市井街聲、情歌、懷鄉曲、口白歌、主題系列等方向,探討一九五七至一九六九年間,戰後臺灣流行歌最豐富生動的五大子題。

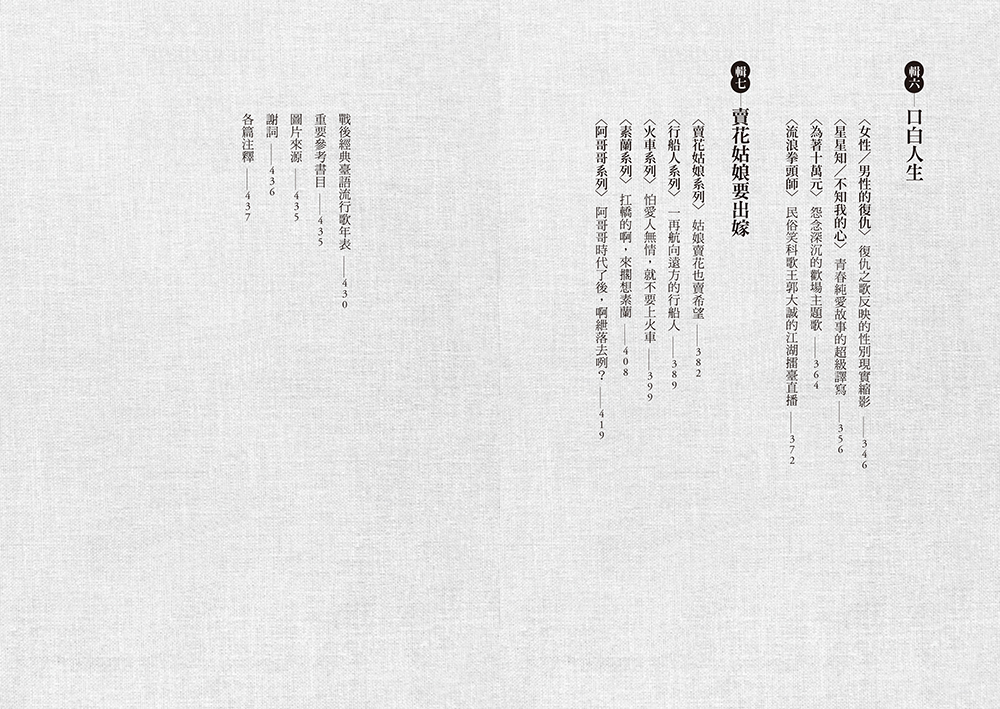

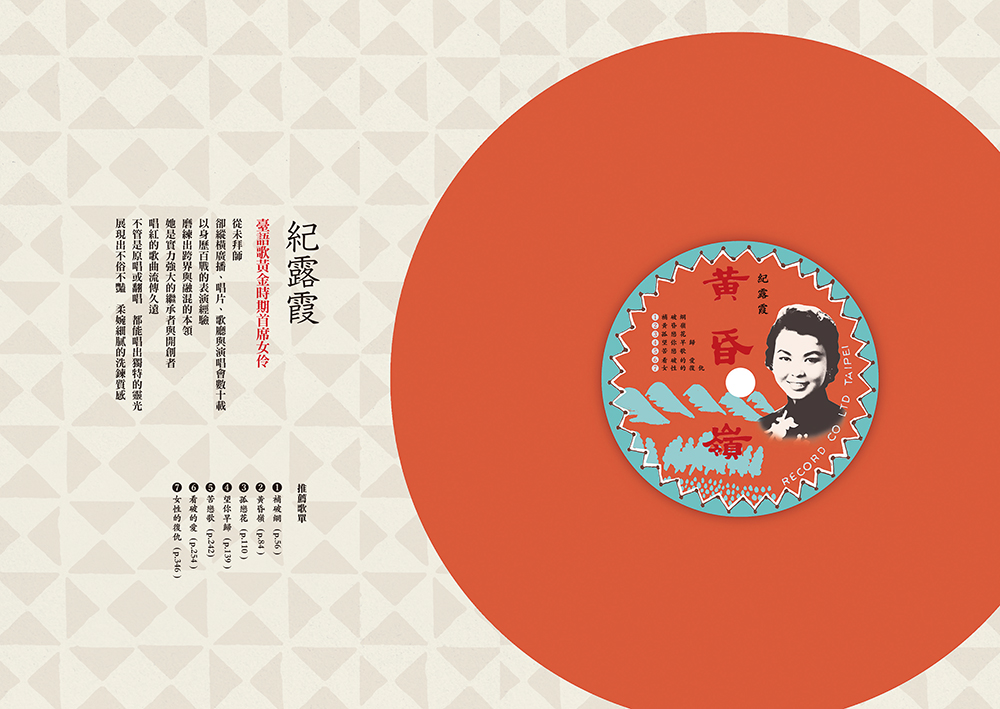

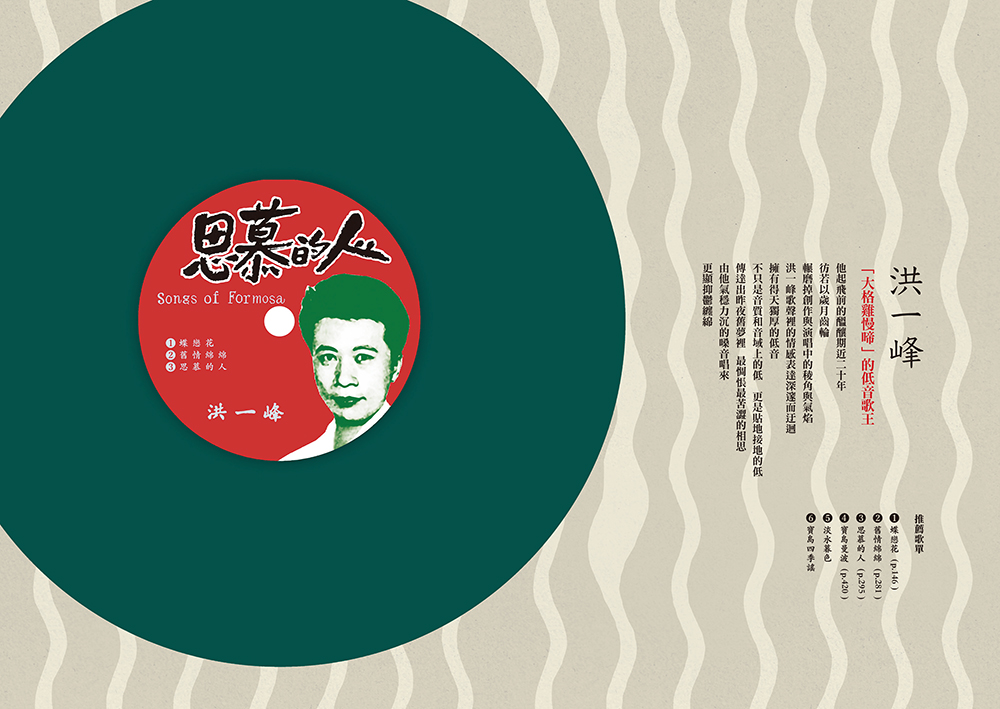

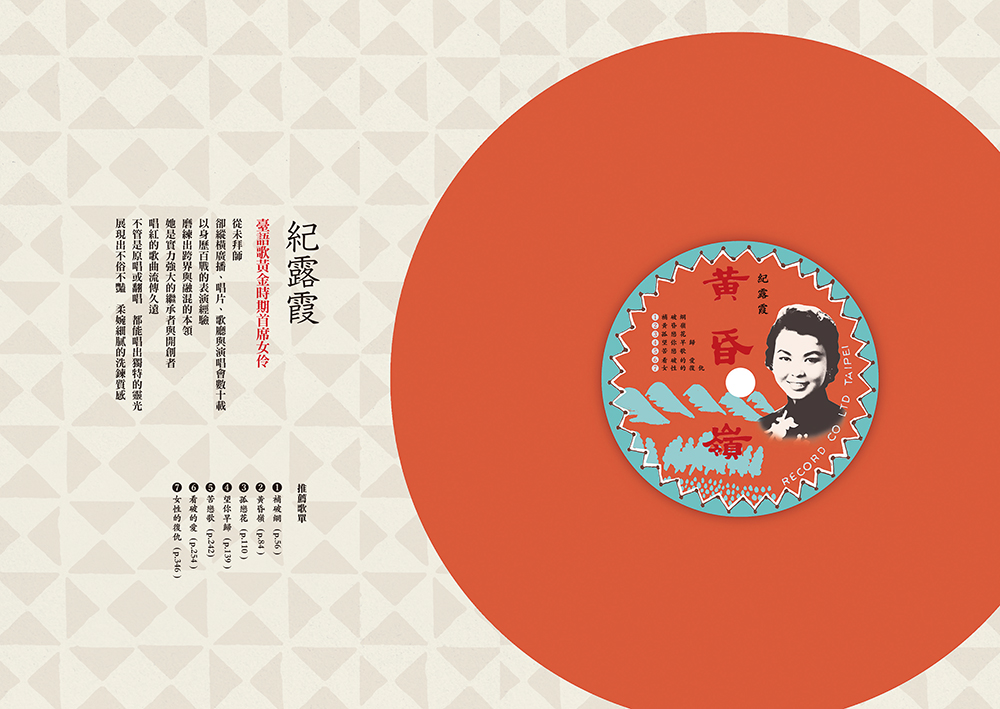

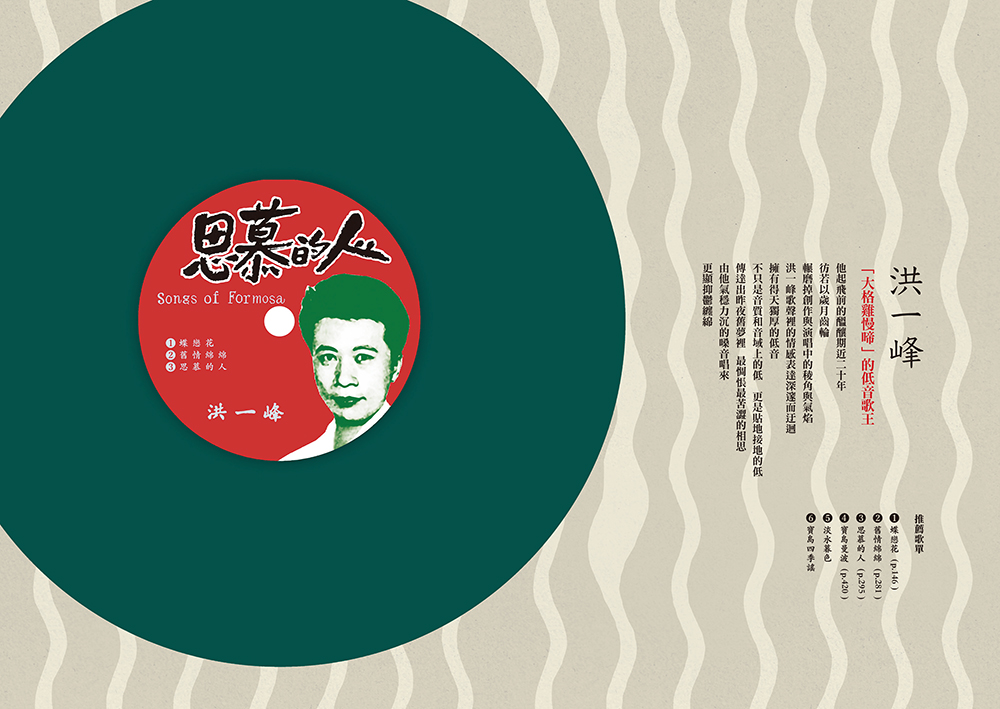

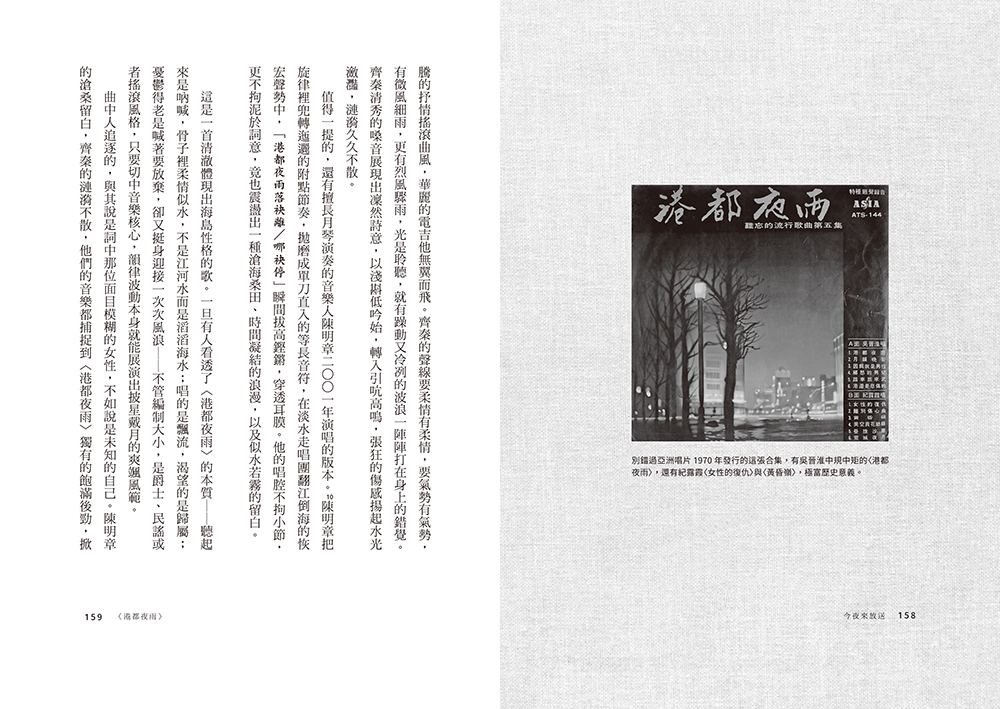

本書編輯概念是將書設定為「臺語流行老歌」的深夜節目,作者化身音樂文學DJ, 邀請讀者和她一起共「酗」時代情歌。展讀前,特別企劃製作了圖文前導彩頁,以DJ精選時代音樂人概念專輯的方式呈現。涵蓋四位重量級歌手與兩位音樂創作人,以精心設計的六張彩色黑膠,搭配作者點評與推薦歌單,向那輝煌燦爛的臺語流行歌黃金時代獻上敬意。

那些不該被遺忘的臺語流行歌,是一幕幕反覆重現的人間風景,是剪不斷的浮世情感,將無盡流轉,持續傳唱。

☆多角度全方位建構臺灣流行音樂史第一塊拼圖

☆兼具音樂性與文學性的作品分析與導聆;穿越時空的聽力訓練

☆附「戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟」CD專輯,聆聽時代之聲。

戰前流行音樂是從曲盤裡開出的一蕊一蕊的花,時代的花。

二十世紀初,流行音樂隨著錄音技術的四處傳播,在世界各地迸發,臺灣的流行音樂創作者與演唱者也以自己的理解,用文字、用旋律、用嗓音,來雕塑與想像出一種靠著留聲機與唱片而活、能讓最多人接受的聲音。

1930年代的臺灣歌曲風格強烈,辨識度高,嗓音和伴奏不需要煙視媚行,卻是特立獨行,坦誠到似乎讓人一聽就能用耳朵識透,可是卻又越聽越墜入五里霧中,每次播放都能發現新意。

留聲機時代的臺灣流行歌手用嗓音寫下流行音樂史,然後被遺忘。要認識臺灣的聲音,我們必須重新貼近歷史,找回當年的耳朵。流行音樂史不該是堆疊文獻後的文字整理,更需要讓史料與聲音交錯映照,構築出立論和觀點。

本書的寫作,立基於音樂學和文化研究,旁觸文學、歷史、社會學、傳播學等人文學科,更建立在以大量唱片聲音耕織而成的聲音景觀(soundscape)上。書中以唱片、報刊、文學作品、文物資料為線索,細密拆解當時的文化現象,把艱澀理論或枯燥分析融在歷史敘述中,勾勒出一個盡可能不違背實況的流行音樂發展場景,以各種角度體味聲音的立體感與時代性。置聽覺文化為感官核心,針筆勾勒出複雜的政治社會場景下,流行音樂的興起與寥落。

全書分成:聽眾、歌手、創作者、音樂、文字、產業等六大章,從多角度、全面性地探討臺灣流行歌萌芽至興盛的第一個黃金十年;隨書並附一精心製作、收錄21首代表性戰前臺灣流行音樂的復刻典藏CD專輯,讓閱讀此書的讀者同時也能親耳聆賞那遺落的時代之聲。

那一代人把食盡人間煙火的歌聲傾倒入曲盤裡。而我們這一代人終於定下心來,開啟聽覺的文藝復興,從曲盤裡聽出一蕊花,低調卻強韌,清雅而自傲。

◎《心肝開出一蕊花》戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟 三大特色──

.聲音復刻:清洗唱片輸出聲音,保留接近留聲機發出的聲響音頻,呈現唱片最佳狀態。

.21首精華曲目:包含19位歌手、6位作曲家、6位作詞人、6大唱片品牌,展現戰前臺灣流行音樂黃金十年的多元樣貌。

.談歌論調:特別製作52頁專輯手冊,附歌詞與詳細解說。從聆聽到閱讀,感受臺灣歌曲的強韌生命力。

《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人與時代 1946~1969》

★金鼎獎作者洪芳怡繼《曲盤開出一蕊花》後又一重磅作品

★以歌曲為本位,全方位導聆上百首戰後經典臺語流行歌

★以深夜廣播節目概念精心企畫,讀字聞聲,欲罷不能

★金蝶獎設計師黃子欽操刀設計前導音樂概念專輯,驚豔呈現

如果說,一個大時代是面,音樂人的生命史是線,那麼歌曲就是點。

歷史事件是一回事,怎麼認知歷史又是另一回事。文字與視覺所傳達的觀點通常是外顯的,而音樂與聽覺所蘊含的符號秩序卻是隱晦而幽微的,解碼後展開的音聲世界往往迥異於表象,更加貼近無以名之、難以言喻的情感層面,是每個時代最凝鍊的文化結晶。

如果讓貼近塵俗泥土裡的庶民音樂為自己發聲,聲音會開闢出一條時間通道,我們將會訝然發現,那個表面上不講求原創、充斥翻譯歌的年代,實際上卻突破了仿冒品、複製品的侷限,如同奇花異草般,數量龐大,禁而不絕,生命力旺盛,風姿萬千。

《今夜來放送》在臺灣流行音樂史的時間軸線上,是作者前作《曲盤開出一蕊花》的續篇,但敘事架構與編輯風格二者大異其趣。若說曲盤一書企圖追求的是百科全書式的寬廣與重量,那麼此作則是聚焦於每一首歌曲的工筆細描,探索其內在魂魄,直接以聲音來感知時代。

作者運用宛如新印象派以無數小圓點細綴成大片景緻的畫風筆調,嘗試以大量經典「臺語流行歌曲」的細細剖析撐起時代這片畫布,更透過「臺語流行歌曲」交織出常民生活的血肉,鋪陳出有聲有色、生猛活潑的臺灣戰後庶民文化史。

全書七章,以近五十篇文章,細剖精描百多首經典臺語歌曲。前二章討論戰後至本土黑膠唱片開始量產的一九五七年間,音樂創作人與歌手的努力與心血;第三至第七章則分別以市井街聲、情歌、懷鄉曲、口白歌、主題系列等方向,探討一九五七至一九六九年間,戰後臺灣流行歌最豐富生動的五大子題。

本書編輯概念是將書設定為「臺語流行老歌」的深夜節目,作者化身音樂文學DJ, 邀請讀者和她一起共「酗」時代情歌。展讀前,特別企劃製作了圖文前導彩頁,以DJ精選時代音樂人概念專輯的方式呈現。涵蓋四位重量級歌手與兩位音樂創作人,以精心設計的六張彩色黑膠,搭配作者點評與推薦歌單,向那輝煌燦爛的臺語流行歌黃金時代獻上敬意。

那些不該被遺忘的臺語流行歌,是一幕幕反覆重現的人間風景,是剪不斷的浮世情感,將無盡流轉,持續傳唱。

導讀/推薦文

《曲盤開出一蕊花(書+CD)──戰前臺灣流行音樂讀本》【自序】

青春不再來,相思為君害

好花年年開,青春不再來,相思為君害。

初戀情意好,無疑分東西。

心心念念,親愛我君,

一去沒得相見面,放阮欲怎樣?

啊,暝日思念,何日君再來。

──〈何日君再來〉,秀鑾演唱,陳達儒詞,王福編,1940年勝利唱片

意外踏上這趟追尋戰前臺灣流行音樂之旅,一路走來峰迴路轉,柳暗花明。

對於我這樣「資料戀物癖」的研究者而言,沒有比拿到大量未處理的史料更讓人舒心的事情了。一開始,我興致高昂地再次拿出我的看家本領,聆聽、採譜、分析、用各種角度歸納分類,同時埋頭舊報紙、文學作品與歷史論述中,著手重建音樂文化。畢竟,身為臺灣少數的七十八轉唱片研究者,我從小受教於幾位大師級作曲家與鋼琴家,在完整學院派嚴肅音樂訓練後,先跨至音樂學,轉而浸淫社會學與文化理論,故而拆解創作手法、釐清歌手用嗓與音樂表現,於我是再自然不過的基本功。而既然過往已用十多年摸索出以聽覺為中心的早期華語流行歌曲研究,我打算在音樂聲響和文獻資料上花一樣的功夫(雖然時間大幅壓縮),試著鋪陳1930年代的本地常民生活文化史,找出重新理解留聲機歌曲的路徑,再以今日讀者的語言轉譯當年的聽覺美學,讓第一代臺灣流行音樂在今日人們的耳朵裡還魂回魄,從舊風情咀嚼出新滋味。

我的確沿著這樣的途徑,展開龐雜的工作,也一如往常,戰兢謹慎的探勘這麼多不曾被剖析過的聲音。始料未及的是,這次我交手的音樂非但不好親近,也不願輕易放過我。

每種文化都會在時間與環境的角力中,孕生出獨有的美學品味,是故要理解一個年代,從音樂喜好下手是再精準細膩不過的了。過去幾年間,我把耳朵泡漬在正在研究的臺灣唱片中,彷彿一旦泡得夠久,時空縫隙就會在最不設防時出現,我的聽覺將引導我成為時空旅人,冰冷的文獻乍時會甦醒,在音樂開展的奇妙空間中成為路標,就算沒有路標,景緻本身已是可觀的凝聽對象。只是事與願違,這些歌曲明明在音樂構造上不難梳理,可是似有許多難以言喻的聲息事物蕩漾其中,這些歌曲也明明來自我腳下踩的土地,在我耳中卻比歌仔戲、南北管、客家八音陌生,更讓我感到「刺激」,刺得我莫名扎心,也激起莫名的疑惑。好一段時間,我竟如失語症般,連用最簡單的字去描繪這種音樂都有困難。

漸漸地,我才發現,純純與秀鑾的嗓音不僅是拉開時間隧道入口的關鍵人物,她們的音樂本身就是時間隧道。彼時特殊的社會局勢使開鑿者步步艱辛,如今走來依舊顛簸,沿途昏暗朦朧,滿是岔路,有的無法通行,有的看似崩塌,四壁卻留下許多瑰麗刻痕,回音迷魅,叫人流連忘返。這些手法青澀的音樂在問世將近一世紀後,再次如瓶中精靈被釋放出來,連帶開啟的不是蟲洞,而是超大質量黑洞,從中湧出懾人心魄的巨大能量要我追索其來龍去脈,更迫使我沈思它戰後幾乎消失無蹤的命運。

戰前臺灣流行音樂不存在分支,是整體感強烈的樂種。不同公司的出品或許在風格上各有偏好,但美學觀點卻呈現出強烈的一致性,聽來聽去都是尖銳、充滿稜角、跋扈又易燃的聲音,不見得精緻,可也多有風姿流轉。直言之,這與我一直以為的「好聽」大不相同,讓我重新衡量「好聽」的條件,也反省了自身的聽覺舒適區何以侷限若此。這些表面上傷春悲秋、繾綣纏綿的歌曲,實際上性格剛烈,引發我對內建的文化秩序連番自我叩問,直至察覺了後天建立的文化歸屬在多大程度上自然的像千古不變,底下卻是暗潮洶湧的操作。這樣的體悟逼得人發窘,乃至讓人焦慮與懊惱。這一次,我當不了優雅從容、冷眼旁觀的研究者。

歷史的聲音始終老老實實待在唱片中,後來的歷史論述卻捉弄我們,讓我們以為這種聲音從不存在,且防患未然地在我們腦中以一套自圓其說的價值判斷,建立起聽覺史觀。就算有一天聽見了阿媽或阿祖聽的音樂,我們會因為知識上的斷層,發自內心的站在對立面,用難聽、聽不慣、唱不好等等理由封印此般歌聲,堅決的程度像是這些唱片與我們毫無關聯一樣,殊不知這就是自我厭惡與自我拒斥。

時間停擺,感官全開,我既是清醒的,又是迷惘的。我追溯的豈止音樂,也追溯自身。消化史料的同時,我也被史料消化,拆解音樂之際,我也被音樂拆解。我的耳朵雖然在我毫無防備之下,把我推上聽覺的尋根之旅,也仍舊按照規劃,帶我鑽入時間裂縫,回到錄音時辰那一刻的靈光剎那。

即使太少歌手在戰後出面承認自己唱過這些歌,泰半歌曲已成歲月灰燼,值得慶幸的是,如今越來越多戰前唱片重見天日,甚至可在市面上購得轉錄而成的CD,「聽覺的文藝復興」越來越可能實現了。到時,對這種臺灣老聲音心心念念的人必定會明白,愛戀是不受時空限制的,而耳朵也懂情意,也會犯相思,迫不及待地渴望反覆召喚出凍結在唱片中,那個青春不敗的勾人歌聲。

青春不再來,相思為君害

好花年年開,青春不再來,相思為君害。

初戀情意好,無疑分東西。

心心念念,親愛我君,

一去沒得相見面,放阮欲怎樣?

啊,暝日思念,何日君再來。

──〈何日君再來〉,秀鑾演唱,陳達儒詞,王福編,1940年勝利唱片

意外踏上這趟追尋戰前臺灣流行音樂之旅,一路走來峰迴路轉,柳暗花明。

對於我這樣「資料戀物癖」的研究者而言,沒有比拿到大量未處理的史料更讓人舒心的事情了。一開始,我興致高昂地再次拿出我的看家本領,聆聽、採譜、分析、用各種角度歸納分類,同時埋頭舊報紙、文學作品與歷史論述中,著手重建音樂文化。畢竟,身為臺灣少數的七十八轉唱片研究者,我從小受教於幾位大師級作曲家與鋼琴家,在完整學院派嚴肅音樂訓練後,先跨至音樂學,轉而浸淫社會學與文化理論,故而拆解創作手法、釐清歌手用嗓與音樂表現,於我是再自然不過的基本功。而既然過往已用十多年摸索出以聽覺為中心的早期華語流行歌曲研究,我打算在音樂聲響和文獻資料上花一樣的功夫(雖然時間大幅壓縮),試著鋪陳1930年代的本地常民生活文化史,找出重新理解留聲機歌曲的路徑,再以今日讀者的語言轉譯當年的聽覺美學,讓第一代臺灣流行音樂在今日人們的耳朵裡還魂回魄,從舊風情咀嚼出新滋味。

我的確沿著這樣的途徑,展開龐雜的工作,也一如往常,戰兢謹慎的探勘這麼多不曾被剖析過的聲音。始料未及的是,這次我交手的音樂非但不好親近,也不願輕易放過我。

每種文化都會在時間與環境的角力中,孕生出獨有的美學品味,是故要理解一個年代,從音樂喜好下手是再精準細膩不過的了。過去幾年間,我把耳朵泡漬在正在研究的臺灣唱片中,彷彿一旦泡得夠久,時空縫隙就會在最不設防時出現,我的聽覺將引導我成為時空旅人,冰冷的文獻乍時會甦醒,在音樂開展的奇妙空間中成為路標,就算沒有路標,景緻本身已是可觀的凝聽對象。只是事與願違,這些歌曲明明在音樂構造上不難梳理,可是似有許多難以言喻的聲息事物蕩漾其中,這些歌曲也明明來自我腳下踩的土地,在我耳中卻比歌仔戲、南北管、客家八音陌生,更讓我感到「刺激」,刺得我莫名扎心,也激起莫名的疑惑。好一段時間,我竟如失語症般,連用最簡單的字去描繪這種音樂都有困難。

漸漸地,我才發現,純純與秀鑾的嗓音不僅是拉開時間隧道入口的關鍵人物,她們的音樂本身就是時間隧道。彼時特殊的社會局勢使開鑿者步步艱辛,如今走來依舊顛簸,沿途昏暗朦朧,滿是岔路,有的無法通行,有的看似崩塌,四壁卻留下許多瑰麗刻痕,回音迷魅,叫人流連忘返。這些手法青澀的音樂在問世將近一世紀後,再次如瓶中精靈被釋放出來,連帶開啟的不是蟲洞,而是超大質量黑洞,從中湧出懾人心魄的巨大能量要我追索其來龍去脈,更迫使我沈思它戰後幾乎消失無蹤的命運。

戰前臺灣流行音樂不存在分支,是整體感強烈的樂種。不同公司的出品或許在風格上各有偏好,但美學觀點卻呈現出強烈的一致性,聽來聽去都是尖銳、充滿稜角、跋扈又易燃的聲音,不見得精緻,可也多有風姿流轉。直言之,這與我一直以為的「好聽」大不相同,讓我重新衡量「好聽」的條件,也反省了自身的聽覺舒適區何以侷限若此。這些表面上傷春悲秋、繾綣纏綿的歌曲,實際上性格剛烈,引發我對內建的文化秩序連番自我叩問,直至察覺了後天建立的文化歸屬在多大程度上自然的像千古不變,底下卻是暗潮洶湧的操作。這樣的體悟逼得人發窘,乃至讓人焦慮與懊惱。這一次,我當不了優雅從容、冷眼旁觀的研究者。

歷史的聲音始終老老實實待在唱片中,後來的歷史論述卻捉弄我們,讓我們以為這種聲音從不存在,且防患未然地在我們腦中以一套自圓其說的價值判斷,建立起聽覺史觀。就算有一天聽見了阿媽或阿祖聽的音樂,我們會因為知識上的斷層,發自內心的站在對立面,用難聽、聽不慣、唱不好等等理由封印此般歌聲,堅決的程度像是這些唱片與我們毫無關聯一樣,殊不知這就是自我厭惡與自我拒斥。

時間停擺,感官全開,我既是清醒的,又是迷惘的。我追溯的豈止音樂,也追溯自身。消化史料的同時,我也被史料消化,拆解音樂之際,我也被音樂拆解。我的耳朵雖然在我毫無防備之下,把我推上聽覺的尋根之旅,也仍舊按照規劃,帶我鑽入時間裂縫,回到錄音時辰那一刻的靈光剎那。

即使太少歌手在戰後出面承認自己唱過這些歌,泰半歌曲已成歲月灰燼,值得慶幸的是,如今越來越多戰前唱片重見天日,甚至可在市面上購得轉錄而成的CD,「聽覺的文藝復興」越來越可能實現了。到時,對這種臺灣老聲音心心念念的人必定會明白,愛戀是不受時空限制的,而耳朵也懂情意,也會犯相思,迫不及待地渴望反覆召喚出凍結在唱片中,那個青春不敗的勾人歌聲。

導讀/推薦文二

《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人與時代 1946~1969》自序

情歌的心跳

I. 酗情歌

幾杯白酒後,老同學終於壓不住咬在齒縫中的問題,眼神迷離的開口。

「明明唸了那麼多年音樂班音樂系,將近二十年的音樂訓練,當年作曲組畢業門檻還是大型編制的管絃樂合奏曲耶。」

看我沒反應,她皺眉頭,「我說你啊,為什麼不繼續創作,當老師也好啊,怎一頭栽進流行音樂?」

「最糟的是,如果寫歌賣錢就算了,你居然是在研究沒人在聽的老歌。」

夜有點深,我不確定這是微醺時的牢騷,或是長篇大論的前奏。

照理來說,我應該要感覺受傷,然後激動的自我辯護。可是我在她的詰問中,辨識出某種奇妙的善意,與她的質疑同樣來自安穩的、單一價值取向的小世界。

我聳聳肩,嘻皮笑臉望著她,「你忘了喔,我想當美魔女啊。接地氣有益身心健康,談情說愛保持青春美麗,研究陳腔濫調的情歌讓我終於找到真我。越沉浸在俗豔氣的紅塵孽海裡,越讓我如魚得水呢。」

她瞪我,恨恨地搖了搖燙得水波閃亮的頭髮。我趁她還沒說出下一句話,趕緊稱讚她的髮型設計師,她立刻開心地講起她的學生和學生家長對她新造型的評論,轉眼忘記剛才的話題,也沒發現我已經躲進自己的思考裡。

少女時期,我一路以音樂資優甄保送升學。直到大四上學期發表管絃樂創作,演奏者從木管到打擊樂接連失誤,聲響質地起了微妙變化,正指揮的我竟然分神,滿懷好奇的側耳細聽。雖然隱隱有種對不起筆下音符的歉意,可是那一刻的興致勃勃,與多年後以寫作為業時,動一字就揪心的介懷,天差地遠。

也是這樣的好奇,促使我找來地下樂團錄下開放性強烈、具有濃厚實驗性質的慢搖滾,又為輕女高音與男高音兩位好友寫了首半通俗的極短篇歌曲,當成我的畢業作品,導致差點無法畢業。一連串出格的行徑,為日後一頭栽入流行音樂,且從音樂學再度轉向文化研究埋下伏筆。

我投身的,和老同學擁護的,是不同的音樂種類。嚴肅音樂與流行音樂之爭由來已久,在我看來沒有誰對誰錯,遑論孰優孰劣,僅是不同而已。有人失去嚴肅音樂會食不知味,有人沒有通俗音樂就活不下去;受眾不同,生產流程不完全相同,語彙偏好各有堅持,各有審美價值和評判標準,如此而已。

而我,我不一定喜歡每一首我研究的音樂,卻明白每一首流行歌曲的誕生都帶著渴望,渴望找到最多知音,而且比起嚴肅音樂更不甘孤芳自賞,更怕寂寞。

通俗音樂的生存姿態何其迷人,既求維持存在感,亦能與閱聽者生活無痕融合。樂聲翩翩入耳,詞曲琅琅上口,適合眾樂樂也適合獨樂樂,可以配飯可以下酒,也可以沉思可以放空。歡喜難過、興奮失望都有歌曲可以相應,樂聲帶來感動,帶來安撫與慰藉,或者只是帶來聲音,讓人記得自己還在呼吸。

流行歌是很厲害的玩意兒,厲害程度和愛情不相上下,都讓人一見傾心,或日久生情,發現時都為時已晚,莫名其妙牢牢糾纏,緊緊揪心。

音樂背後有理論,愛情背後也有規則,皆可分析,可按表操作。懂玩的人成績不會太差,深諳操作之道的人總是令人羨慕,而平凡人肖想複製成功,學著創作暢銷金曲,按照教戰守則博取聽眾歡心。然而,最動人的事物總是出現在打破規範、不合邏輯的時刻。

人類集體意識與潛意識的龐大力量,會在每個時空裡,藉由音樂人技藝和聽眾行動,共同製造與篩選出與最多人共振共鳴的通俗音樂。流行音樂回顧過去、預言未來,更是專屬一時一地的,眾人的聲音。

對於最通俗最芭樂的流行音樂背後的集體力量,我深深敬畏,並且好奇。

II.非情歌

二戰後,臺語流行歌曲再次萌芽,就經歷二二八事件,可以說是在白色恐怖濫觴之際發展熟成。文化上的災難堪比地崩山摧,人人自危的前提下,臺語流行音樂人看似如寒蟬,無法以歌曲作出立即的、直白的反應,後座力卻仍然一點一滴滲透到樂聲中。

不意外,許多關於飄零失根的歌曲深入人心,多少聽者在〈黃昏嶺〉、〈媽媽請妳也保重〉、〈孤女的願望〉的歌聲裡淚濕衣襟。但是,情歌的霸主地位難以撼動,依舊高居最受歡迎主題、最常被翻唱的榜首。

以情歌抒發心情,是想以無關痛癢的風花雪月,避開禁歌檢查嗎?我認為不是。研究者已指出查禁標準曖昧而令人費解,對於管制規則的認定混亂,叫人無所適從,甚至在數量上,被查禁的臺語歌曲遠少於上海、香港流行的國語歌曲。顯然選擇情歌作為表達模板,是出於更深層的因素。

在我看來,最能展現對生命的渴望與欲念的方式有兩種,一是音樂,一是愛情。而情歌,正是那交界處。

沒有一個年代的流行歌,不是充斥爆量的感傷情歌。

或者反過來說,太快樂、太勵志、太得意的主題,從來都佔不了流行歌的最大宗。

如是之故,流行歌手個個像是失戀個不停,總愛不對人,老是以委屈至極的口吻來演唱,唱得宛如全世界只剩下傷心的人。人人都遇過負心人,故能與歌手共飲苦杯,一掬熱淚。

流行歌最奧妙之處,不在深奧或高妙,而在雅俗共賞,有足夠的詮釋空間激發感觸,也激盪出比意志或意識更深層的共鳴。

愛情在流行歌裡可以是愛情,但也不見得真的是愛情。有時是白描,有時是象徵,更多時候是以這種強烈的情感,含括凡夫俗子的七情六慾,延伸擴及千萬種場景。

與電影及戲劇、小說及詩、神話及傳說一樣,悲劇比喜劇更容易牽動人心,流傳更廣。愛情是流行音樂的永恆詠嘆,從三四○年代的臺灣、日本、美國或上海,到今日的東南亞、南美與非洲皆然,愛情越淒美,歌曲就越銷魂。即便今日,女性無助惆悵地獨守空閨的意象,仍是流行歌常見主題,只是代換成時下文字語言與音樂語言,本質不變。

戀曲越苦,越討喜。

何妨換個角度來聽,〈媽媽請妳也保重〉是給媽媽的情歌,〈黃昏的故鄉〉是給故鄉的情歌,〈舊皮箱的流浪兒〉是同時給流浪兒、給年邁父母、給故鄉、也給做工的人的情歌。

情歌裡,純情卻面目模糊的主人公是首選,相思病重是必要情節,慌亂痛惜卻仍一往情深的自剖,最能吸引聽者對號入座,感同身受。

語言有限,而音樂超乎語言,超乎理智,點亮強烈卻難以言喻的安慰與洞見,讓人體驗憂傷,體驗生命的原動力。

一旦在歌曲中遇見自己心中的孤獨,就彷彿找到同伴,遇見難以言喻的感受,就找到傷痛的意義。

如果聽得夠多,就會發現戰前到戰後,流行歌曲的情感表達形式實際上差別不大,並無從封閉保守「進化」到熱情開放的線性發展。日治時期初代女歌手敘述的愛情故事已是繽紛多樣,有唱不完的淒美相思,有苦苦恨恨的陳述遭受始亂終棄的境遇,也有「親兄/哥哥、妹妹」的親暱相喚。

假使以為打情罵俏或男性苦情是現代產物,那就對庶民音樂太不了解了。傳統形式的山歌俗曲、俚謠小調中,各色戀愛形式俱全,露骨對話是家常便飯,沒有理由在流行音樂出現後,大眾突然未識人事。一九三四年,知名歌手愛愛未成年出道第一曲〈黃昏約〉,就是以貓公戲貓母場景帶出的大量性暗示。

戰前男歌手少雖少,但也與女歌手一樣演唱憂傷悲歌,最為人知的是「男性失戀,怎樣你甘知」的〈甚麼號做愛〉,也有不少女代男口表達情傷的例子,比如〈嘆恨薄情女〉、〈速度時代〉。

戰後女歌手繼續在歌曲裡為情所困,紀露霞〈望你早歸〉、張淑美〈送君情淚〉、林姿美與方瑞娥〈南都夜曲〉都廣為流傳,演唱心碎哀歌的男歌手相對變多,文夏〈心所愛的人〉、洪一峰〈舊情綿綿〉、吳晉淮〈暗淡的月〉亦是極具代表性之作。歌曲男主角看似在戰後才被遺棄,這個現象不該歸咎於女性意識逐漸抬頭,而是更單純的因素:男性較以往更多選擇演藝娛樂事業幕前工作,男歌手人數遽增。

情歌依舊,只是唱者改。愛別離苦的詠嘆調不是單屬特定性別歌手的專利,女歌手以聲音扮演苦海浮沉的主角,男歌手也唱著流行音樂最普遍的情節,痛悼逝去的戀情。

再者,演唱者與聆聽者之外,寫歌的人自己也要打從心底深處先被感動啊。

愛情是人類的情感形式中,強度最高、張力最大的,自然是最能讓流行音樂施展魔力的領域。

故,聆聽不只是聆聽,還讓聽者與落魄時的慌張對上眼,直視曾經被錯待時的怨懟,翻攪出心底對歸宿的渴望,然後承認對溫存的眷戀。歌詞裡的愛情究竟是否真的是愛情,其實不重要。

III.情歌的心跳

如果說,一個大時代是面,音樂人與唱片公司的生命史是線,那麼歌曲就是點。

從這個方向著手,我嘗試畫出如新印象派那樣以無數小圓點——以五十篇左右、深入探討百餘首歌曲——細綴而成的大片景緻,以大量「歌曲」撐起畫布,以「歌曲」鋪陳出有聲有色、生猛活潑的臺灣戰後文化史。自當權者由南進的日本政府變為西進的國民政府的一九四六年起算,四分之一個世紀期間,鉅量臺語流行歌曲湧現,在風雨中冒芽,熬過荒涼時代,撐過駭異風浪,也挺過草木皆兵的高壓環境。

以調性來說,我所寫的前一本《曲盤開出一蕊花:戰前臺灣流行音樂讀本》企圖呈現百科全書式的寬廣與重量,那麼這一本《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人語時代 一九四六~一九六九》則是聚焦於每一首歌曲的工筆細描,探索其內在魂魄,直接以聲音來感知時代。

有趣的是,即便當時巨星文夏的〈媽媽請妳也保重〉無人不曉,但全國性的《聯合報》和《徵信新聞報》(後改名《中國時報》)卻從未提起過,彷彿這首歌未曾存在。然而,這是多少人每天哼唱的曲調、工作時聽的拉吉歐節目、攢錢購買的唱片、傷痛時心頭湧出的旋律。這些歌曲是常民生活,常民歷史,重點不只是文夏其人其事,而是音樂與大眾生命的交會交織。

如果讓貼近塵俗泥土裡的庶民音樂為自己發聲,聲音會開闢出一條時間通道,我們將會訝然發現,那個表面上不講求原創、充斥翻譯歌的年代,實際上卻突破了仿冒品、複製品的侷限,如同奇花異草般,數量龐大,禁而不絕,生命力旺盛,風姿萬千。

切莫誤會,本書沒有因為把焦點放在音樂上,就輕忽歷史考證功夫。

只是我們太常忘記,聽歌,該聽的是歌,而不是歌曲周邊的故事。

一首歌完成,就擁有獨立於創作者的生命與意志,是由編曲者、演唱者、演奏者與群眾共同完成的有機體。音樂人的心情、創作過程、演唱經歷都是通往歌曲的途徑之一,卻不是唯一,更非必須,不該視為音樂欣賞的「附帶條件」。

歌曲受不受歡迎不是創作者決定,音樂意義也不由創作者定義。聽眾因著歌曲而震盪出的心酸心疼、絕望盼望,由歌曲陪伴渡過艱困時刻,產生的連結與意義,全都發生在聽眾與歌曲之間。

包括我在內,受過理論與研究方法訓練的研究者,裝備是工具,有時是包袱,甚至是有色眼鏡,觀察與發聲位置的自省至關重要。如果由上往下俯瞰,會錯覺視野變大,人卻渺若螞蟻,吶喊變得微弱,歌聲也失去細節。

時時謹記,我正細膩探勘的,是與大眾生命直接發生關係的歌曲。畢竟,聽者回首,記得的不是高言大志的音樂史,而是這些貼近塵俗泥土的歌曲。

對於一九六○年之前的歌曲,我是偏心的。世人對文夏超級巨星地位的認識還太少,對楊三郎創作技藝、對紀露霞演唱能力的肯定都太低,特別對苦行僧般為臺灣音樂獻上身家所有的許石,敬意還不夠,因此這幾位的討論多於其他音樂人。洪一峰的相關著述多,很早就退隱的陳芬蘭討論度低,但他們作品的時代意義同樣重要,我分別提出了有別以往的聆聽角度。

書中歌詞用字來自當年的歌本與唱片歌詞單,若無才以歌詞正字替代。難免有人質疑,明知當年用字並非正確漢字,比如陳芬蘭的〈媽媽叨位去〉應該要寫成「媽媽佗位去」,然而本書呈現的是前人腳蹤,歷史研究居於核心精神之中。

除了〈補破網〉等極少數例外,各章大都是按照戰後在臺灣灌錄的年代排序。各篇可獨立也可依序閱讀,篇與篇之間相互呼應,把同一位音樂人的歌曲放在一起看,可以得出全面的認識。

無奈的是,一本書篇幅有限,即使選出的歌曲確然都夠分量,卻難免掛一漏萬,至少還需要兩倍篇幅才能不留遺憾的顧及更多人、更多歌。

在這裡,我能做的,是在文字裡與史料對話,與前行研究者對話,然後讓歌曲發聲說話,是對時代負責,而非為特定的人代言。我無意集眾家大成,而是冀望開啟新的聆聽觀點。

書中的每一曲都是藏著千言萬語的深井,她們戴著愛恨嗔癡的面紗,要我奮不顧身投入井中,殷殷探勘,廝混纏綿,感受水底的溫度,觸摸四周枯乾的土沙,憑弔逝去的美好時光。

沉浸得夠久,歌曲才會願意對我敞開心扉,讓我下探到黝暗底部,感受心跳──

歌曲的心跳。眾人的心跳。臺灣的心跳。

情歌的心跳

I. 酗情歌

幾杯白酒後,老同學終於壓不住咬在齒縫中的問題,眼神迷離的開口。

「明明唸了那麼多年音樂班音樂系,將近二十年的音樂訓練,當年作曲組畢業門檻還是大型編制的管絃樂合奏曲耶。」

看我沒反應,她皺眉頭,「我說你啊,為什麼不繼續創作,當老師也好啊,怎一頭栽進流行音樂?」

「最糟的是,如果寫歌賣錢就算了,你居然是在研究沒人在聽的老歌。」

夜有點深,我不確定這是微醺時的牢騷,或是長篇大論的前奏。

照理來說,我應該要感覺受傷,然後激動的自我辯護。可是我在她的詰問中,辨識出某種奇妙的善意,與她的質疑同樣來自安穩的、單一價值取向的小世界。

我聳聳肩,嘻皮笑臉望著她,「你忘了喔,我想當美魔女啊。接地氣有益身心健康,談情說愛保持青春美麗,研究陳腔濫調的情歌讓我終於找到真我。越沉浸在俗豔氣的紅塵孽海裡,越讓我如魚得水呢。」

她瞪我,恨恨地搖了搖燙得水波閃亮的頭髮。我趁她還沒說出下一句話,趕緊稱讚她的髮型設計師,她立刻開心地講起她的學生和學生家長對她新造型的評論,轉眼忘記剛才的話題,也沒發現我已經躲進自己的思考裡。

少女時期,我一路以音樂資優甄保送升學。直到大四上學期發表管絃樂創作,演奏者從木管到打擊樂接連失誤,聲響質地起了微妙變化,正指揮的我竟然分神,滿懷好奇的側耳細聽。雖然隱隱有種對不起筆下音符的歉意,可是那一刻的興致勃勃,與多年後以寫作為業時,動一字就揪心的介懷,天差地遠。

也是這樣的好奇,促使我找來地下樂團錄下開放性強烈、具有濃厚實驗性質的慢搖滾,又為輕女高音與男高音兩位好友寫了首半通俗的極短篇歌曲,當成我的畢業作品,導致差點無法畢業。一連串出格的行徑,為日後一頭栽入流行音樂,且從音樂學再度轉向文化研究埋下伏筆。

我投身的,和老同學擁護的,是不同的音樂種類。嚴肅音樂與流行音樂之爭由來已久,在我看來沒有誰對誰錯,遑論孰優孰劣,僅是不同而已。有人失去嚴肅音樂會食不知味,有人沒有通俗音樂就活不下去;受眾不同,生產流程不完全相同,語彙偏好各有堅持,各有審美價值和評判標準,如此而已。

而我,我不一定喜歡每一首我研究的音樂,卻明白每一首流行歌曲的誕生都帶著渴望,渴望找到最多知音,而且比起嚴肅音樂更不甘孤芳自賞,更怕寂寞。

通俗音樂的生存姿態何其迷人,既求維持存在感,亦能與閱聽者生活無痕融合。樂聲翩翩入耳,詞曲琅琅上口,適合眾樂樂也適合獨樂樂,可以配飯可以下酒,也可以沉思可以放空。歡喜難過、興奮失望都有歌曲可以相應,樂聲帶來感動,帶來安撫與慰藉,或者只是帶來聲音,讓人記得自己還在呼吸。

流行歌是很厲害的玩意兒,厲害程度和愛情不相上下,都讓人一見傾心,或日久生情,發現時都為時已晚,莫名其妙牢牢糾纏,緊緊揪心。

音樂背後有理論,愛情背後也有規則,皆可分析,可按表操作。懂玩的人成績不會太差,深諳操作之道的人總是令人羨慕,而平凡人肖想複製成功,學著創作暢銷金曲,按照教戰守則博取聽眾歡心。然而,最動人的事物總是出現在打破規範、不合邏輯的時刻。

人類集體意識與潛意識的龐大力量,會在每個時空裡,藉由音樂人技藝和聽眾行動,共同製造與篩選出與最多人共振共鳴的通俗音樂。流行音樂回顧過去、預言未來,更是專屬一時一地的,眾人的聲音。

對於最通俗最芭樂的流行音樂背後的集體力量,我深深敬畏,並且好奇。

II.非情歌

二戰後,臺語流行歌曲再次萌芽,就經歷二二八事件,可以說是在白色恐怖濫觴之際發展熟成。文化上的災難堪比地崩山摧,人人自危的前提下,臺語流行音樂人看似如寒蟬,無法以歌曲作出立即的、直白的反應,後座力卻仍然一點一滴滲透到樂聲中。

不意外,許多關於飄零失根的歌曲深入人心,多少聽者在〈黃昏嶺〉、〈媽媽請妳也保重〉、〈孤女的願望〉的歌聲裡淚濕衣襟。但是,情歌的霸主地位難以撼動,依舊高居最受歡迎主題、最常被翻唱的榜首。

以情歌抒發心情,是想以無關痛癢的風花雪月,避開禁歌檢查嗎?我認為不是。研究者已指出查禁標準曖昧而令人費解,對於管制規則的認定混亂,叫人無所適從,甚至在數量上,被查禁的臺語歌曲遠少於上海、香港流行的國語歌曲。顯然選擇情歌作為表達模板,是出於更深層的因素。

在我看來,最能展現對生命的渴望與欲念的方式有兩種,一是音樂,一是愛情。而情歌,正是那交界處。

沒有一個年代的流行歌,不是充斥爆量的感傷情歌。

或者反過來說,太快樂、太勵志、太得意的主題,從來都佔不了流行歌的最大宗。

如是之故,流行歌手個個像是失戀個不停,總愛不對人,老是以委屈至極的口吻來演唱,唱得宛如全世界只剩下傷心的人。人人都遇過負心人,故能與歌手共飲苦杯,一掬熱淚。

流行歌最奧妙之處,不在深奧或高妙,而在雅俗共賞,有足夠的詮釋空間激發感觸,也激盪出比意志或意識更深層的共鳴。

愛情在流行歌裡可以是愛情,但也不見得真的是愛情。有時是白描,有時是象徵,更多時候是以這種強烈的情感,含括凡夫俗子的七情六慾,延伸擴及千萬種場景。

與電影及戲劇、小說及詩、神話及傳說一樣,悲劇比喜劇更容易牽動人心,流傳更廣。愛情是流行音樂的永恆詠嘆,從三四○年代的臺灣、日本、美國或上海,到今日的東南亞、南美與非洲皆然,愛情越淒美,歌曲就越銷魂。即便今日,女性無助惆悵地獨守空閨的意象,仍是流行歌常見主題,只是代換成時下文字語言與音樂語言,本質不變。

戀曲越苦,越討喜。

何妨換個角度來聽,〈媽媽請妳也保重〉是給媽媽的情歌,〈黃昏的故鄉〉是給故鄉的情歌,〈舊皮箱的流浪兒〉是同時給流浪兒、給年邁父母、給故鄉、也給做工的人的情歌。

情歌裡,純情卻面目模糊的主人公是首選,相思病重是必要情節,慌亂痛惜卻仍一往情深的自剖,最能吸引聽者對號入座,感同身受。

語言有限,而音樂超乎語言,超乎理智,點亮強烈卻難以言喻的安慰與洞見,讓人體驗憂傷,體驗生命的原動力。

一旦在歌曲中遇見自己心中的孤獨,就彷彿找到同伴,遇見難以言喻的感受,就找到傷痛的意義。

如果聽得夠多,就會發現戰前到戰後,流行歌曲的情感表達形式實際上差別不大,並無從封閉保守「進化」到熱情開放的線性發展。日治時期初代女歌手敘述的愛情故事已是繽紛多樣,有唱不完的淒美相思,有苦苦恨恨的陳述遭受始亂終棄的境遇,也有「親兄/哥哥、妹妹」的親暱相喚。

假使以為打情罵俏或男性苦情是現代產物,那就對庶民音樂太不了解了。傳統形式的山歌俗曲、俚謠小調中,各色戀愛形式俱全,露骨對話是家常便飯,沒有理由在流行音樂出現後,大眾突然未識人事。一九三四年,知名歌手愛愛未成年出道第一曲〈黃昏約〉,就是以貓公戲貓母場景帶出的大量性暗示。

戰前男歌手少雖少,但也與女歌手一樣演唱憂傷悲歌,最為人知的是「男性失戀,怎樣你甘知」的〈甚麼號做愛〉,也有不少女代男口表達情傷的例子,比如〈嘆恨薄情女〉、〈速度時代〉。

戰後女歌手繼續在歌曲裡為情所困,紀露霞〈望你早歸〉、張淑美〈送君情淚〉、林姿美與方瑞娥〈南都夜曲〉都廣為流傳,演唱心碎哀歌的男歌手相對變多,文夏〈心所愛的人〉、洪一峰〈舊情綿綿〉、吳晉淮〈暗淡的月〉亦是極具代表性之作。歌曲男主角看似在戰後才被遺棄,這個現象不該歸咎於女性意識逐漸抬頭,而是更單純的因素:男性較以往更多選擇演藝娛樂事業幕前工作,男歌手人數遽增。

情歌依舊,只是唱者改。愛別離苦的詠嘆調不是單屬特定性別歌手的專利,女歌手以聲音扮演苦海浮沉的主角,男歌手也唱著流行音樂最普遍的情節,痛悼逝去的戀情。

再者,演唱者與聆聽者之外,寫歌的人自己也要打從心底深處先被感動啊。

愛情是人類的情感形式中,強度最高、張力最大的,自然是最能讓流行音樂施展魔力的領域。

故,聆聽不只是聆聽,還讓聽者與落魄時的慌張對上眼,直視曾經被錯待時的怨懟,翻攪出心底對歸宿的渴望,然後承認對溫存的眷戀。歌詞裡的愛情究竟是否真的是愛情,其實不重要。

III.情歌的心跳

如果說,一個大時代是面,音樂人與唱片公司的生命史是線,那麼歌曲就是點。

從這個方向著手,我嘗試畫出如新印象派那樣以無數小圓點——以五十篇左右、深入探討百餘首歌曲——細綴而成的大片景緻,以大量「歌曲」撐起畫布,以「歌曲」鋪陳出有聲有色、生猛活潑的臺灣戰後文化史。自當權者由南進的日本政府變為西進的國民政府的一九四六年起算,四分之一個世紀期間,鉅量臺語流行歌曲湧現,在風雨中冒芽,熬過荒涼時代,撐過駭異風浪,也挺過草木皆兵的高壓環境。

以調性來說,我所寫的前一本《曲盤開出一蕊花:戰前臺灣流行音樂讀本》企圖呈現百科全書式的寬廣與重量,那麼這一本《今夜來放送:那些不該被遺忘的臺語流行歌、音樂人語時代 一九四六~一九六九》則是聚焦於每一首歌曲的工筆細描,探索其內在魂魄,直接以聲音來感知時代。

有趣的是,即便當時巨星文夏的〈媽媽請妳也保重〉無人不曉,但全國性的《聯合報》和《徵信新聞報》(後改名《中國時報》)卻從未提起過,彷彿這首歌未曾存在。然而,這是多少人每天哼唱的曲調、工作時聽的拉吉歐節目、攢錢購買的唱片、傷痛時心頭湧出的旋律。這些歌曲是常民生活,常民歷史,重點不只是文夏其人其事,而是音樂與大眾生命的交會交織。

如果讓貼近塵俗泥土裡的庶民音樂為自己發聲,聲音會開闢出一條時間通道,我們將會訝然發現,那個表面上不講求原創、充斥翻譯歌的年代,實際上卻突破了仿冒品、複製品的侷限,如同奇花異草般,數量龐大,禁而不絕,生命力旺盛,風姿萬千。

切莫誤會,本書沒有因為把焦點放在音樂上,就輕忽歷史考證功夫。

只是我們太常忘記,聽歌,該聽的是歌,而不是歌曲周邊的故事。

一首歌完成,就擁有獨立於創作者的生命與意志,是由編曲者、演唱者、演奏者與群眾共同完成的有機體。音樂人的心情、創作過程、演唱經歷都是通往歌曲的途徑之一,卻不是唯一,更非必須,不該視為音樂欣賞的「附帶條件」。

歌曲受不受歡迎不是創作者決定,音樂意義也不由創作者定義。聽眾因著歌曲而震盪出的心酸心疼、絕望盼望,由歌曲陪伴渡過艱困時刻,產生的連結與意義,全都發生在聽眾與歌曲之間。

包括我在內,受過理論與研究方法訓練的研究者,裝備是工具,有時是包袱,甚至是有色眼鏡,觀察與發聲位置的自省至關重要。如果由上往下俯瞰,會錯覺視野變大,人卻渺若螞蟻,吶喊變得微弱,歌聲也失去細節。

時時謹記,我正細膩探勘的,是與大眾生命直接發生關係的歌曲。畢竟,聽者回首,記得的不是高言大志的音樂史,而是這些貼近塵俗泥土的歌曲。

對於一九六○年之前的歌曲,我是偏心的。世人對文夏超級巨星地位的認識還太少,對楊三郎創作技藝、對紀露霞演唱能力的肯定都太低,特別對苦行僧般為臺灣音樂獻上身家所有的許石,敬意還不夠,因此這幾位的討論多於其他音樂人。洪一峰的相關著述多,很早就退隱的陳芬蘭討論度低,但他們作品的時代意義同樣重要,我分別提出了有別以往的聆聽角度。

書中歌詞用字來自當年的歌本與唱片歌詞單,若無才以歌詞正字替代。難免有人質疑,明知當年用字並非正確漢字,比如陳芬蘭的〈媽媽叨位去〉應該要寫成「媽媽佗位去」,然而本書呈現的是前人腳蹤,歷史研究居於核心精神之中。

除了〈補破網〉等極少數例外,各章大都是按照戰後在臺灣灌錄的年代排序。各篇可獨立也可依序閱讀,篇與篇之間相互呼應,把同一位音樂人的歌曲放在一起看,可以得出全面的認識。

無奈的是,一本書篇幅有限,即使選出的歌曲確然都夠分量,卻難免掛一漏萬,至少還需要兩倍篇幅才能不留遺憾的顧及更多人、更多歌。

在這裡,我能做的,是在文字裡與史料對話,與前行研究者對話,然後讓歌曲發聲說話,是對時代負責,而非為特定的人代言。我無意集眾家大成,而是冀望開啟新的聆聽觀點。

書中的每一曲都是藏著千言萬語的深井,她們戴著愛恨嗔癡的面紗,要我奮不顧身投入井中,殷殷探勘,廝混纏綿,感受水底的溫度,觸摸四周枯乾的土沙,憑弔逝去的美好時光。

沉浸得夠久,歌曲才會願意對我敞開心扉,讓我下探到黝暗底部,感受心跳──

歌曲的心跳。眾人的心跳。臺灣的心跳。