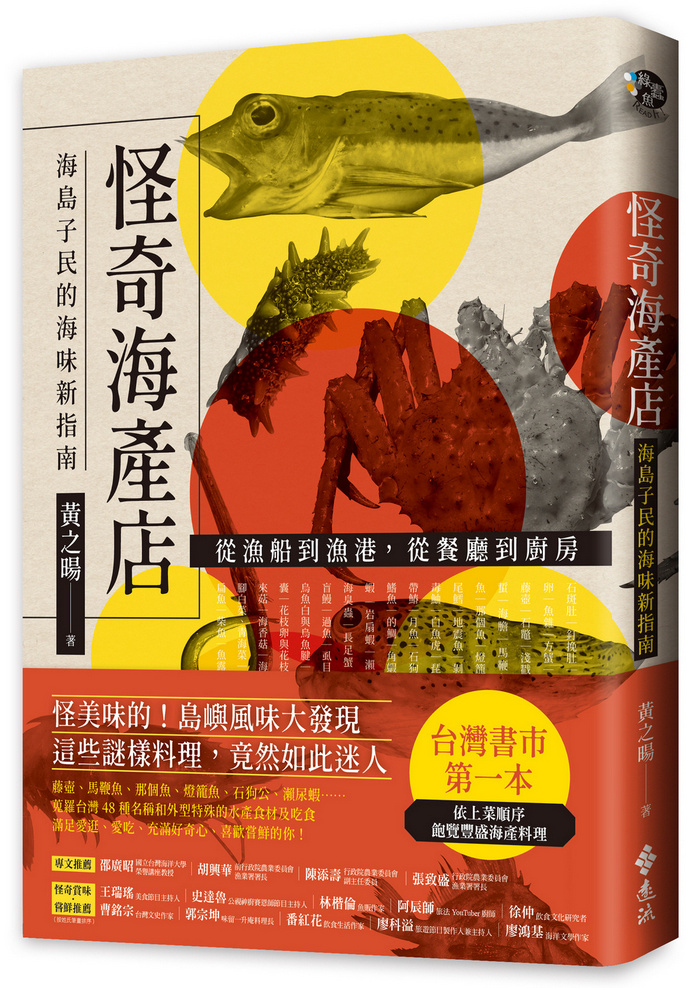

怪奇海產店:海島子民的海味新指南

作者:黃之暘

出版日:2022/9/1

定價:600元

優惠價:77 折462元;72 折432元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 1.65 Cm

頁數:320頁

各界推薦

◤專序推薦

陳添壽 行政院農業委員會副主任委員

胡興華 前行政院農業委員會副主任委員

張致盛 行政院農業委員會漁業署署長

邵廣昭 國立臺灣海洋大學榮譽講座教授

◤怪奇賞味.嘗鮮推薦

王瑞瑤 美食節目主持人

史達魯 公視神廚賽恩師節目主持人

林楷倫 魚販作家

阿辰師 旅法YouTuber廚師

徐 仲 飲食文化研究者

曹銘宗 台灣文史作家

郭宗坤 味留一升庵料理長

番紅花 飲食生活作家

廖科溢 旅遊節目製作人兼主持人

廖鴻基 海洋文學作家

(以上按姓氏筆畫排列)

所謂的怪奇物種只是我們平常不會注意到,不會想去吃,或不敢勇於嘗試的物種。它們的數量其實很多,只要不過度捕撈,何嘗不是人類很好的動物性蛋白質的來源呢。讀這本會應能滿足您的好奇心和求知慾。

──── 邵廣昭(國立臺灣海洋大學榮譽講座教授)

本書海鮮故事內容豐富,為食魚教育及海洋教學好教材,也給社交餐敘帶來新話題,每當上菜出魚的時候,不再老生常談在魚的色、香、味廚藝上打轉,而可以有深度的談論議題,對讀者與消費者來說也算是一大收穫。

──── 胡興華(前行政院農業委員會副主任委員)

很多不起眼的魚類也有他美味的地方,如同我喜歡使用魚雜和內臟,這些是料理人的真愛。怪奇海產店內的每樣美食都是我十分喜愛的食材。一個如此熱愛海鮮的美食家寫出來的內容保證讓你出乎意料之外。

──── 郭宗坤(味留一升庵料理長)

原來身旁四處,總有除常見水產以外,別具特色甚至特殊選擇。可能是地區侷限、價格低廉且名不見經傳的漁業混獲,也可能是水產加工的副產物,經過養殖戶與廚師的巧手慧心,成為別具風味與品嚐樂趣的料理。

──── 陳添壽(行政院農業委員會副主任委員)

僅由文字的敘述即如同作者身歷其境般品嚐不同海鮮的好滋味,此外同場加映也說明許多海鮮的特色,讓讀者由外行到內行。就讀者言而,可以把這本《怪奇海產店》當作認識臺灣本土生產的海洋物種的工具書,也可以當作臺式菜餚最具特色的本土海鮮料理美食書籍。

──── 張致盛(行政院農業委員會漁業署署長)

內容簡介

從漁船到漁港,從餐廳到廚房

解密海中的新奇與新鮮,品嘗盤中的趣味與美味

在地、專業、實用、有趣

一部給海島子民的海味新指南

「市場裡竟然有賣一種名稱就叫『那個魚』的魚,到底是哪種魚?」

「外表看起來讓人起雞皮疙瘩的『藤壺』,吃起來竟和螃蟹一樣可口?」

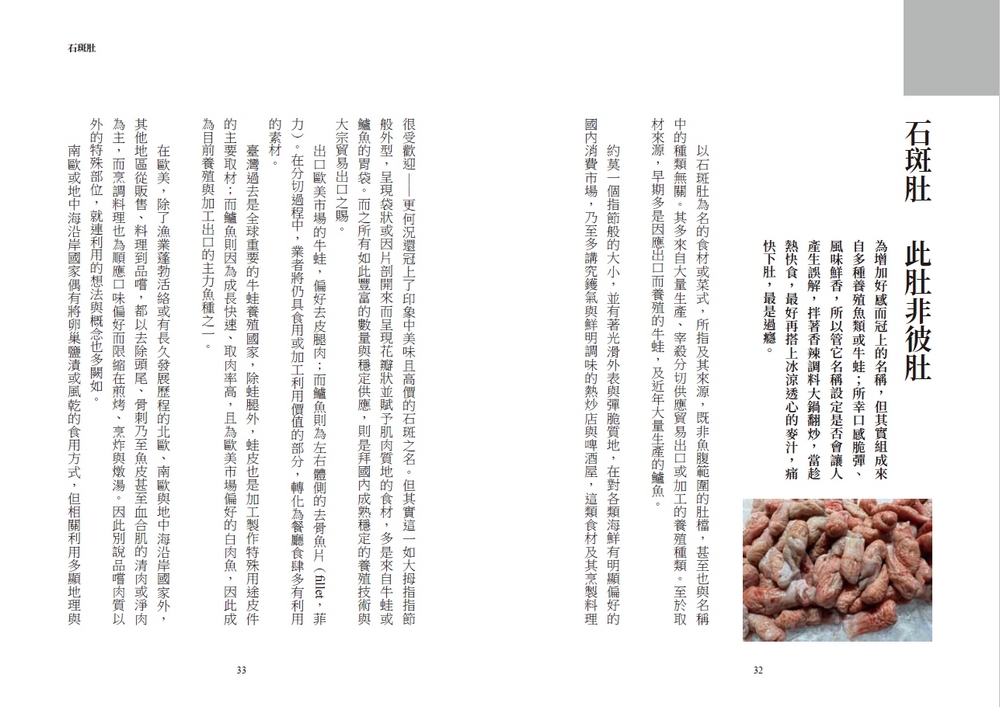

「在菜單上看到的『石斑肚』不是取自石斑魚的腹肉,而是牛蛙的胃?」

「自帶一顆顆發光器如小寶石般的『燈籠魚』,炸過的滋味香酥無比?」

「聽名字讓人想皺眉的『瀨尿蝦』、『海臭蟲』,原來是風味鮮美的料理?」

怪美味的!歡迎光臨怪奇海產店!

這裡供應外型怪、名字怪、口味怪的各式海味,

你不一定見過吃過,有些名字甚至唸不出來,

但他們都是台灣漁獲中常見的怪客。

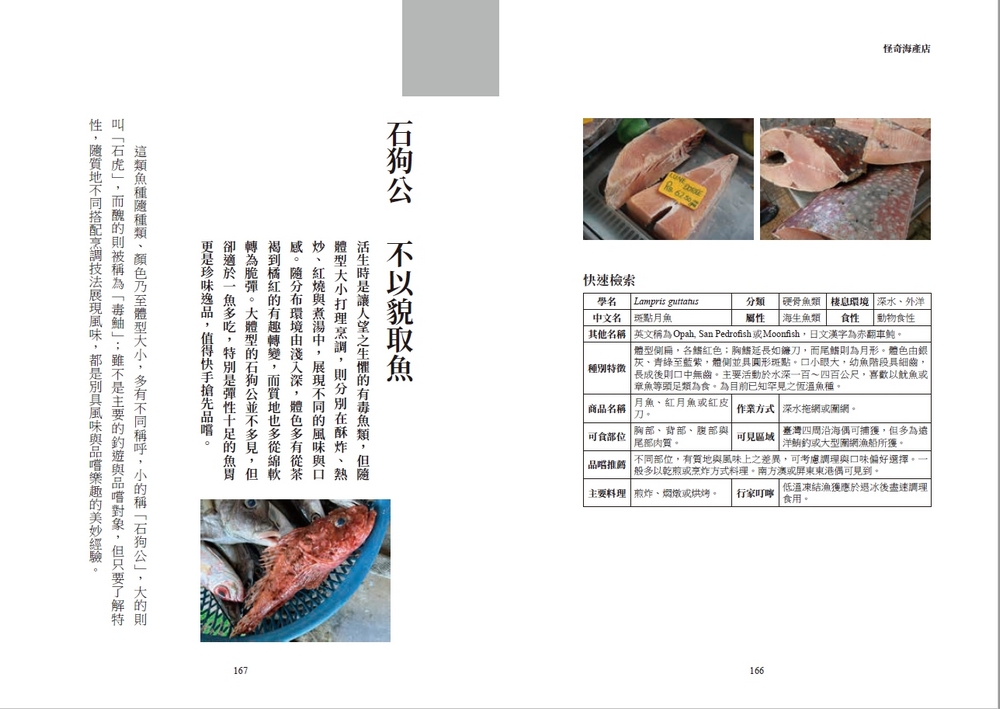

佛手、月魚、雨來菇、石狗公、馬鞭魚……

搜奇48種水產食材及吃食,由行家帶領一探其怪奇名稱和外型,

不藏私分享烹調處理方式,並細述實際品嘗起來的口感風味,

一一揭開這些謎樣料理迷人的一面。

跟著專家的指引,走進漁港和漁市場大開眼界,

認識這些奇奇怪怪卻別具滋味的豐盛海產,

逐步從外行到識貨、從抗拒到欣賞,

進而養成日常挑選食材、鑑賞美食的全新品味。

別錯過島嶼得天獨厚環境下盛產的資源,

請盡情享用這些生活中罕見的美味,

一部最在地、最專業、最實用、最富趣味的海味指南,

滿足愛逛、愛吃、充滿好奇心、喜歡嘗鮮的你!

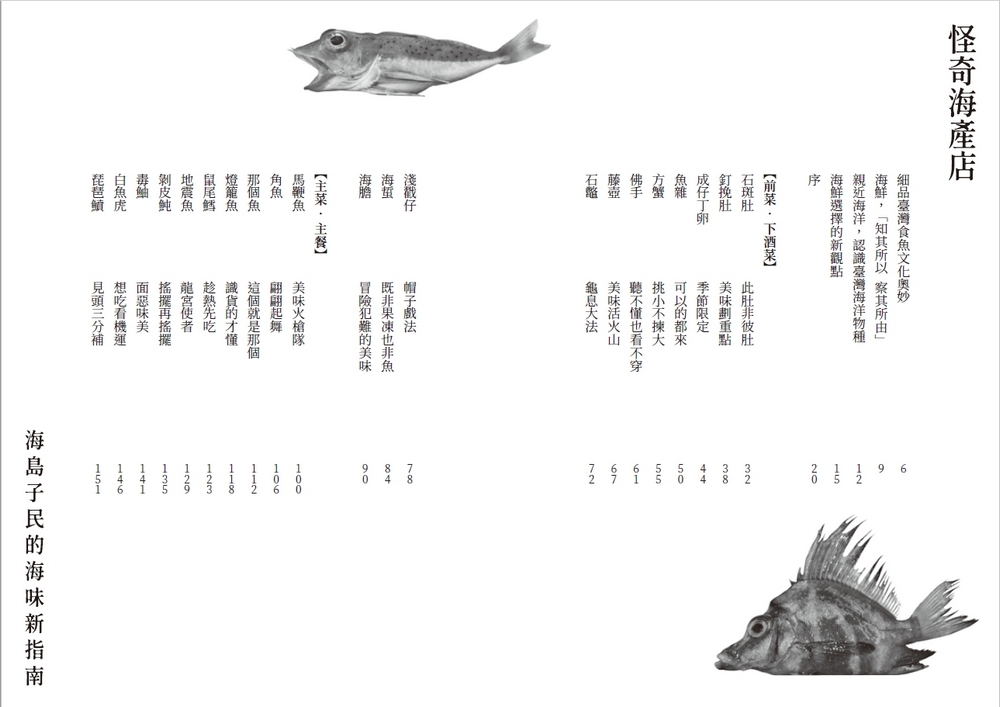

▎台灣書市第一本,依上菜順序飽覽各式海味 ▎

打破既有框架!全書依前菜、下酒菜/主菜/小吃/調味提鮮次序分類介紹,如同一份菜單,循序漸進嘗遍熱炒店、海產攤、居酒屋、家常餐桌上的多樣料理。

▎從外觀辨識、挑選購買到烹調入口,一本到位 ▎

專家逐一介紹海中怪奇之物,解析各種類名稱由來、外型描述、宰殺處理、烹調方式,搭配全彩圖片,深入探究這些奇奇怪怪卻味美鮮甜的海鮮料理。

▎探索島嶼各地迷人海味,是美食之書也是風土之書 ▎

作者長期實地踏查基隆、宜蘭、台東、屏東等地漁港和漁市場,親訪養殖戶、漁民與魚販等職人,透過本書將能認識台灣風土與在地特色風味。

◤本書特色

★收錄台灣數十種特殊水產食材及吃食,精彩呈現

★作者是水產專家,更是愛吃、愛逛的美食家,鉅細靡遺介紹食魚文化

★每篇末附檢索表,可迅速查閱各種水產特徵、產地區域、可食部位、料理方式

在書寫與資料收集過程中,不斷圍繞著「吃其然,吃其所以然」的主軸。

既受美麗之島滋養恩惠,若能搭配對於食材的充分理解,想必在品嚐時的風味感受,便能更加敏感、鮮明且雋永;除值得回味再三,也同時勾勒出這島嶼生活的風味特色。

────────────────────── 本書作者 黃之暘

作者介紹

黃之暘

國立臺灣海洋大學水產養殖學系副教授

吃其然,吃其所以然。

長年養魚與吃魚,累積深刻經驗,也樂於分享箇中趣味;可以是專業角度的論述,也可以是輕鬆詼諧的分享。深信藉由分享,可以努力在生產、消費、資源與環保間,覓得平衡、永續與共榮。

精彩試閱

【美味活火山:藤壺】

彷若外星生物般的有趣形態,除古怪少見外,甚至在鋒利的邊緣或基座,還有粗心觸碰下不免割傷的風險。品嚐美味往往需要好奇、勇氣與決心,而如果能接受蝦子、對螃蟹不排斥,那麼在分類上接近兩者的藤壺,絕對值得勇敢一試。

貌似火山錐般的外型,其實是這怪異生物的有效偽裝與強力保護,除可避免潮汐漲退的高溫與烈日照射,同意亦可嚇阻敵害騷擾攻擊;然不只怪異的是他們那深居簡出的神秘行蹤,還包括與外型毫無關聯的物種分類。

多數人在潮間帶活動與接觸下認知的藤壺,會以其貌似火山錐的外型,以及多呈現灰白的硬實質地,甚至觸摸下毫無反應,同時也難以推移或剝除的堅固姿態,而理所當然地將他們視作為磯濱常見的螺貝類,甚至為退潮而裸露在空氣中的乾燥樣貌,不免讓人懷疑其是否仍具生命活力,還是僅為生物死亡後殘留的痕跡。其實躲藏在這直徑約莫數公分硬殼下的生物,係屬於與蝦、蟹及寄居蟹類較為接近的節肢動物,而非是包括螺貝類的軟體動物。此外,生物本尊皆躲藏於那質地硬實、僅在上方具有一開口或裂縫,並且邊緣鋒利無比的硬殼之中,甚至即便處於水下,他們也僅會以特化為羽狀或網狀的攝食構造,在水層中捕捉型態微小的浮游生物(plankton)為食,終身足不出戶,在礁岩面、船舶或航運設施表面乃至養殖箱網結構及海面漂浮物上緊密著生,毫不離棄。

看似古怪的生物,但在歐陸、地中海與亞洲,卻皆為珍稀罕見的美味。原因除了必須依靠人力採集,同時多有嚴格的環境、季節與海況限制,加上數量有限,且全數來自野生漁獲,並無養殖供應,因此除價格昂貴外,品嚐時還得不乏好運氣。

在南歐與地中海,這些稀罕難得的海鮮珍味,多有專人負責供應,然由於數量難稱充裕,也因此,除多在高檔餐廳供應外,同時相關料理也多以接近原貌與原味的鹽水汆燙呈現。而在國內,藤壺多是養殖業者、居住在濱海地區的原住民,以及少數漁家享用的美味,主要原因是這類中大型且在聚集時稍具數量並且方便收成者,多出現在包括海上箱網的浮箱、結構或粗大的纜繩之上,平時無需多加管理,但到了肥美的繁殖季節,則是可以大快朵頤的罕見珍味。

一般食用的種類多為體型稍大的紅藤壺,此外亦有在潮間帶收集的近似種類,惟體型相對不足。在專販海鮮的批售市場或鄰近產地的觀光魚市,偶可見採集所得的藤壺零星販售,而那除多來自俗稱「海腳」的濱海居民或漁人,同時也多佩服其採集時的高超技巧、膽試與識貨的精準眼光。

採集時需以類似鑿子的工具,搭配小榔頭或石塊的巧手敲擊,將整個錐狀的構造直接取下,相對於附著於怪石嶙峋的礁岩面,著生於繫纜或平滑材質上的藤壺較容易剝下。久經潮汐風浪鍛鍊的藤壺,多能抵抗長時間的離水乾燥,不過一經採收者多會直送餐廳,並於當日料理品嚐,以利確保品質新鮮與肥度,同時避免再行畜養,以免因環境變化刺激而排出取決風味關鍵的生殖腺。

藤壺的料理方式繁多,但不論何種料理,多以盡可能確保鮮度並呈現鮮醇原味為主,因此舉凡蒸煮、汆燙或烘烤,皆無過多或明顯複雜的料理,甚至因為在外殼內自帶海水鹹鮮與甘甜風味的他們,在相關料理與品嚐概念上,往往與生蠔多有雷同。藤壺雖無生鮮食用,但簡單的汆燙便已相當迷人。在取得當日現採的藤壺後,會直接以海水或鹽水汆燙,隨後放涼並在食用前方形破殼取用,類似當令蝦蟹膏黃般的色澤、質地與氣味,無比鮮香誘人。

藤壺的鮮美風味,往往讓人一口接一口而難以停住,惟考慮價格消費,又不免有難以盡興之苦,因此部分餐廳除會提供烘烤料理外,也多有將藤壺放入蛋汁中清蒸,如此除可有效增加分量,或讓一時難以接受藤壺奇特外型的人們,可以藉由滲入蛋汁的鮮香,循序漸進的品嚐感受。部分漁村或觀光魚市,偶有當場現吃的藤壺販售,多依藤壺體型大小區分分量與價格,有意者不妨一試,濃郁風味絕對讓人印象深刻。

【這個就是那個:那個魚】

因為名稱冗長拗口,因此乾脆以那個稱呼,因而常見在產地攤販或餐廳中,此起彼落的以這個、那個相互應答。只有僵直時稍具彈性,裹漿後高溫烹炸,便讓質地轉為半透明的果凍狀;持續滾煮,甚至多消溶於湯汁之中;而也正因如此,多是早期漁獲產地周邊,老人小孩主要營養來源之一。

以往因為並不知道真正名稱,且多是下雜漁獲中僅偶爾撿拾,當作自家食用的魚種,所以多隨意、甚至敷衍的稱為「那個」。只是這款魚有著少見的奇特口感,使其成為造訪東北角或東港必嚐的特色食材。

雖然那個的外型形似狗母,在親緣上也有一定的關聯,但是若兩相比較,便會發現俗稱「那個」的「小鰭鐮齒魚」,不但體色多為稍顯單調的白色,少有一般狗母所具有的複雜細碎紋路,同時表面觸感也光滑且柔軟許多,甚至眼睛的比例也變得相對微小。而這些特徵上的差異,皆來自分布水層的差異所致。

不過沒有改變的是那直達眼後的寬闊口裂與滿口尖銳的利齒。這看似猙獰的面部表情,除了清楚說明以吞食小型魚蝦為主的肉食性(carnivorous)外,同時也間接表示了在棲息環境相對有限的食物來源,與極其競爭的生存挑戰,因此一旦遭遇獵物,自然便是盡可能地吞噬入腹。而明顯柔軟的質地,則是因為棲息於頗具深度的環境中,用來對抗相對明顯水壓的有效策略,而類似的表現,也出現在悉數深水棲性的物種之中。

只要來自深水誘釣、拖網或是以陷阱籠具採捕的漁獲收成中,都可見到那形態樣貌與觸感質地相當特殊的「那個魚」。早期因為無相關料理應用,更遑論常態性的供應銷售,僅是沿岸居民或漁人,隨性或偶爾撿拾並料理的食材,或者供作水產使用的下雜魚組成之一。一直到今天,那個魚雖然成為造訪宜蘭或東港的必嚐美味,但因為作業環境與應用漁法緣故,那個魚依舊無法成為主要漁獲,只是隨著人們愈加重視口感與風味表現,所以在身價不斷翻高之際,鮮度品質確有獲得明顯提升,甚至如要在下雜魚堆中尋覓那個魚,且早已被眼明手快的市場高手搶先拾起集中,或有自行食用,也有整理後再行銷售。

那個魚及其近似種類,由於體型大小適切且易於烹調與食用,因此在東南亞、中國、印度與臺灣皆有食用,其中更是為龜山島與東港之特產,以熱油烹炸後品嚐。

外表光滑且質地細嫩的那個魚,在烹調料理前幾乎不用任何處理。且因為肚腸雜物與會影響風味的內臟甚少,因此僅需除去頭部,並順帶刮除腹內血污後,便可直接調理應用。骨細刺軟到幾無察覺,且口感一如果凍般的特殊口感,毋須費心挑刺並擔心哽喉風險。為講究鮮度,所以攤商在販售時,總以完整全魚樣貌以昭公信,並多在紙板上特意以粗黑的簽字筆寫上斗大的「那個魚」三字,深怕來往人們不識他的廬山真面目。而挑選時多會以體表光亮濕潤,隱約透著光澤與透明感,並且身體飽滿硬實,腹部沒有明顯膨大或乾癟的魚體最佳。由於宰殺處理簡單,僅需在頭部後方切一刀口,並將魚頭與身體以水平方向朝兩側拉開,便可在摘除魚頭時,同時將腹內臟器一併除去。

傳統的那個魚料理,多是利用食材軟滑鮮香的特性,直接將其添加於飯湯、麵線或是湯點中,稍經熬煮,便充分的融入質地濃稠的湯汁之中。一來方便小孩與老人食用,不太需要刻意剔骨挑刺;二來則因屬海洋撈捕,也算能補充日常生活所需的均衡營養。更重要的是,那個魚多能在卸貨的副產漁獲中隨手撿拾,因此也撫慰了許多生活上難稱寬裕的人們,依舊能不時享受這容易取得且方便料理的食材。

時值今日,那個魚的特殊名稱以及與悉數魚鮮迥然有異的獨特口感,反倒讓這原本少有人關注的副產漁獲,成為當地小店或餐廳中用以宣傳攬客的特色料理之一。常見者多以裹漿酥炸為主,藉由酥脆的外表突顯那滑溜透明類似果凍一般的質地,同時搭配表現香辣的胡椒鹽趁熱食用。或有以乾煎、紅燒、煮湯或煮麵線等方式料理,獨特的口感也堪稱一絕;特別是對幼時曾有吃過這般風味的人,傳統的煮麵線或煮絲瓜湯,略帶鹹香與些微辛辣的一鍋滾燙,搭配著早已因為魚肉融入其中而顯得濃稠,順口之餘還多有著印象深刻的美味回憶。

■同場加映

在深水拖網的副產漁獲中,其實不乏許多造型奇特的物種,不論是作為食用,或是收集製成教材或標本收藏,都十分特殊。只是前者由於必須把握鮮度且耗費人力與時間挑選,所以絕大部分多經冷凍或攪打混合後,作為投餵養殖水產的生鮮餌料來源。而後者則必須配合漁船進場卸貨時間,同時忍受那複雜且腥濃無比的氣味,所以多半在其中細心揀選的,大多以分類採樣的研究生或專家學者為主。

底拖網中不乏一些造型特殊的蝦蟹,或是包括深水棲性的鮟鱇、狗母、角魚或鮋科魚種,雖然種類組成及其分量乃至鮮度,並不一定可供食用,但卻能讓多數人眼界大開;特別是棲息於深水環境的奇珍物種,如今就在面前,也不妨就其特殊外型與質地,乃至體表特殊的發光器等特徵,好好端詳欣賞一番,其樂趣往往不輸食用品嚐。