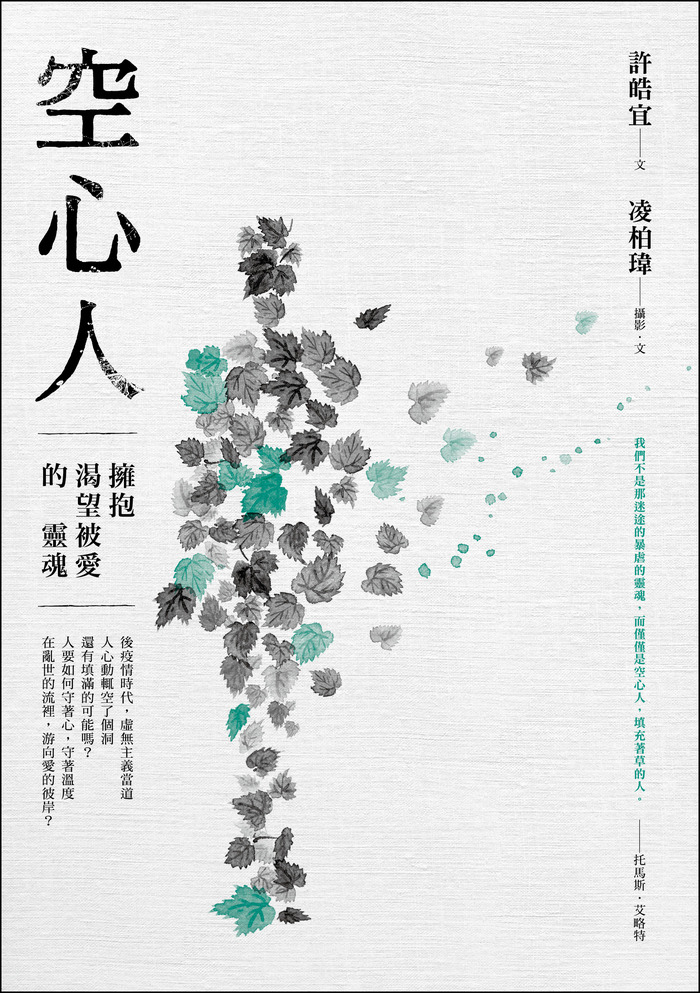

空心人:擁抱渴望被愛的靈魂【贈心理練習卡2張組(兩款隨機出貨)】

作者:許皓宜、凌柏瑋

出版日:2022/6/1

定價:390元

優惠價:77 折300元;72 折281元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 1.80 Cm

頁數:280頁

各界推薦

人心如迷宮般繁複,如大海般深沉。人心是通往幸福的關鍵,我們卻所知有限。所有朝向人心的探索工作必然是艱難的,有時,甚至是沉重的。這本書在寫作上的努力與即將和讀者分享的內容,是一份珍貴的禮物,也是通往希望的一把鑰匙。

──王師(牽猴子股份有限公司總經理)

許皓宜將心理學專長與當代人際百景,恰如其分的交織,讀者浸潤時有共鳴,轉身時有洞見;凌柏瑋以私生活為基底,延伸了主題的餘韻,主題紛然的影像也讓讀者可以稍停片刻,重新斟酌個人觀點。

空心人都曾是傷心人,試圖終止磨損,是以捨棄了心。此書以「空心人」為名,兩位作者實際進行的卻是止損回填、十分「有心」的心靈重建工程。隨著書頁翻飛,我們或將察覺,因懷疑而流失的情感,隨著作者們真摯的邀請而一一重返。

──吳曉樂(作家)

閱讀這本書時,雖然自己只是個旁觀的讀者,卻一直感受到內心滿滿的悸動;皓宜老師在書裡所分享的故事,以細膩與清晰的諮商溫度,帶領你更真誠地看待與覺察每一個空心背後的幸與不幸,從中發掘如何接受不同價值觀的可貴。

──洪瀞(《自己的力學》作者、大學老師)

皓宜與柏瑋這本書,用文字與影像,同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白。讀著一則又一則的訪談故事,或許你會更明白自己的內心世界;瀏覽一張又一張充滿故事的照片,或許會讓你有所感動。當擁有感受的能力時,我們才能真實地活著,才不會是「空心人」。

──陳志恆(諮商心理師)

皓宜用「空心人」這個隱喻,相當符合我在心理治療現場的體會。比起憤怒、悲傷等強烈痛苦,更令人難以承受的,往往是「徹底失去感受快樂的能力」,生命彷彿失去了色彩和聲音,做任何事都感受不到意義與樂趣。當眼淚能夠好好流出來時,深埋在眼淚下面的快樂與希望,才有重現天日的機會。

──黃柏嘉(諮商心理師)

很少有一種工作,像心理諮商師與紀錄片導演一樣,「陪伴」著個案主角走上一段長長的人生道路,不僅傾聽他們深藏內心的聲音,也記錄現實生活中故事的發展。空心人也許並不像字面上說的「空」,它更像是告訴我們,每個人心中都佈滿大大小小的「破洞」,需要被不同的愛「填滿」。

──楊守義(金鐘獎導演)

《空心人》一書,寫的不是一個人的內心如何空洞,而是一種在心裡用力揮舞雙手的求救,期待著世界能有所回應的盼望。心理師許皓宜與攝影師凌柏瑋,在連傷心都感受不到的時刻,以文字與影像溫柔地包覆了空蕩蕩的心房。

──肆一(作家)

所有的空心人,心中若能填滿愛與溫柔,應該會捨不得離開這個世界。或許,我們可以先從閱讀這本書開始,掩卷後,我們將會更懂得如何溫柔以待,讓彼此都不再空心地活著!

──蔡淇華(台中市立惠文高中圖書館主任)

《空心人》以會談中生動細膩的表情、對白,戲劇化逆轉的發現,象徵經常漫長、艱辛、挫敗的復原。聚焦於父母忽略或吞噬兒女,是作者傾盡心血提倡的防治觀點。或許該感謝作者,藉此賦予我們進一步探索自殺者所遇黑暗面的勇氣。

──盧郁佳(作家)

每一個「空心人」可能都是從血肉之軀而被「鏤空」的。一點一點,可能是社會對族群的偏見與壓力,可能是來自原生家庭的齟齬,可能是個人經濟的突然潰散。如果有一件事情可以鎮壓這個世界的惡意,那將會是愛,將會是擁抱。在我們能夠接住更多衰落的空心的靈魂之前,能不能,不要再失去任何一個人?

──羅毓嘉(詩人)

內容簡介

後疫情時代,虛無主義當道

人心動輒空了個洞

還有填滿的可能嗎?

人要如何守著心,守著溫度

在亂世的流裡,游向愛的彼岸?

我們可能陷入一種「空心」的狀態,卻不自知?

活著,卻感受不到踏實的未來和生命的意義。

活著,有自我的形體,卻少了發自內心的自信。

活著,想要向人靠近,卻缺乏繫緊關係的能力。

苦澀逐漸腐蝕內在,直至愛與被愛的感覺不再。那麼,人該仰賴什麼而活下去呢?我們還能守住心的溫度嗎?

「空心」,一種失去活力和創造力的狀態,我們使用更多心智去應對生活,卻忽略了心靈與本能,失落了接觸真實情感、理解自我的能力。那麼總有一天,我們得去面對虛假的生命,把那些曾經失落的真實,一片片地拼湊回來。

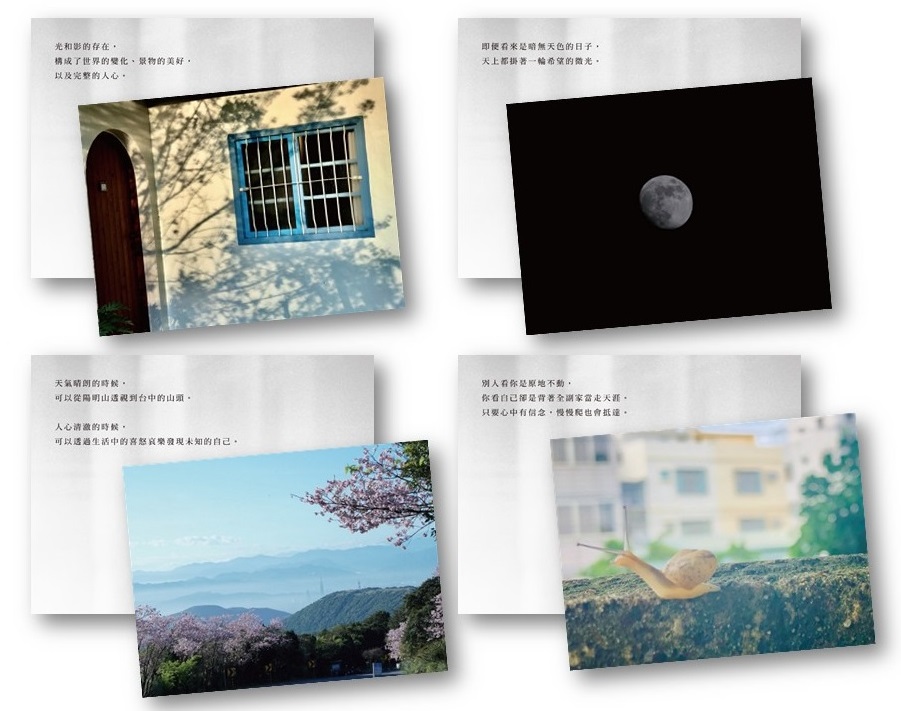

透過這些看似放棄、絕望,其實生命力熾烈的每一個故事,透過影像的沉澱與心理投射的練習;文字與影像,同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白,在陪伴與承接的過程中,溫柔梳理「空心」背後的心理議題。

我們每個人,都在等待一個重新建構自己生命意義的機會。因為我們明白了,活著本身就是美好。

空心人都曾是傷心人,試圖終止磨損,是以捨棄了心。──吳曉樂

【真心推薦】

王師|牽猴子股份有限公司總經理

禾浩辰|演員

吳曉樂|作家

洪瀞|《自己的力學》作者、大學老師

張曼娟|作家、主持人

陳志恆|諮商心理師

連俞涵|演員、作家

黃柏嘉|諮商心理師

楊守義|金鐘獎導演

肆一|作家

蔡淇華|台中市立惠文高中圖書館主任

盧郁佳|作家

羅毓嘉|詩人

(點圖放大)

數量有限,售完為止!

贈心理練習卡2張組(兩款隨機出貨)(點圖放大)

首刷限定,數量有限,送完為止!

作者介紹

許皓宜

擅長「用關係說故事」的諮商心理師,臺灣師範大學心輔系博士,現就讀於政治大學傳播研究所,耕耘影像製作與劇本創作,同時為國立臺北藝術大學通識教育中心副教授。

筆耕多年,出版著作包括《情緒陰影》、《情緒寄生》、《與父母和解,療癒每段關係裡的不完美》等書。

凌柏瑋

曾擔任國內外多部電影、電視、廣告MV製作的攝影助理、攝影師,同時參與Discovery、國家地理頻道的拍攝團隊已長達十年,近年逐漸跨足攝影指導、執行導演及導演的職務,專長為動態攝影與空拍攝影。2018年以國家地理頻道「透視內幕:棲蘭秘境馬拉松」,榮獲第54屆金鐘獎非戲劇類節目攝影獎。目前就讀國立臺灣藝術大學電影研究所。

目錄

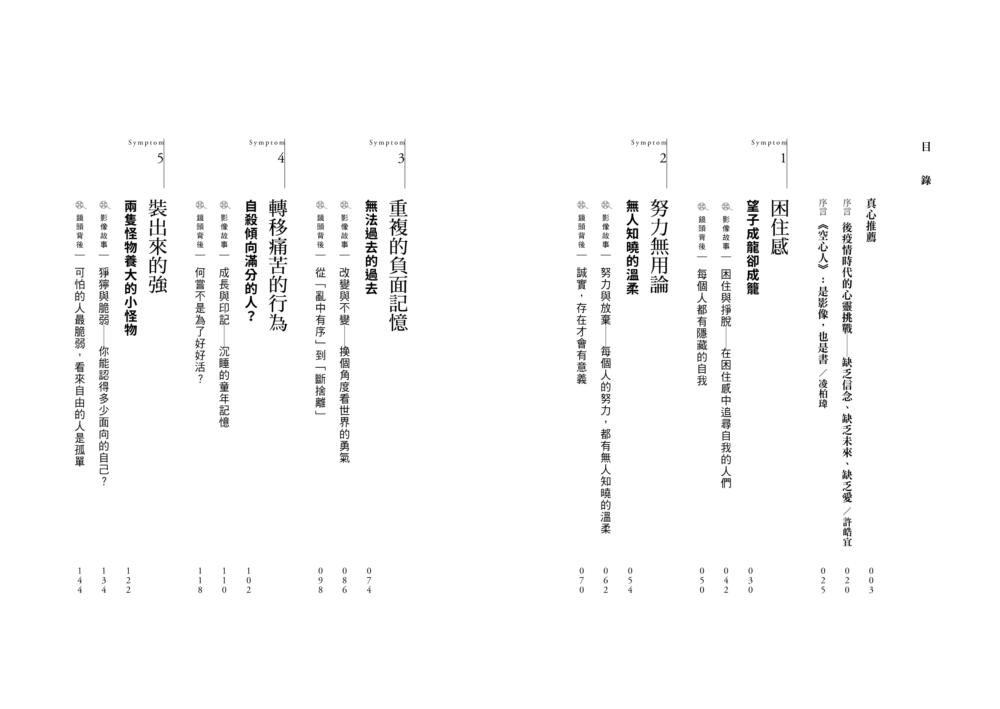

序言 後疫情時代的心靈挑戰:缺乏信念、缺乏未來、缺乏愛/許皓宜

序言 《空心人》:是影像,也是書/凌柏瑋

症狀一 困住感

望子成龍卻成籠

「影像故事」 困住與掙脫──在困住感中追尋自我的人們

「鏡頭背後」 每個人都有隱藏的自我

症狀二 努力無用論

無人知曉的溫柔

「影像故事」 努力與放棄──每個人的努力,都有無人知曉的溫柔

「鏡頭背後」 誠實,存在才會有意義

症狀三 重複的負面記憶

無法過去的過去

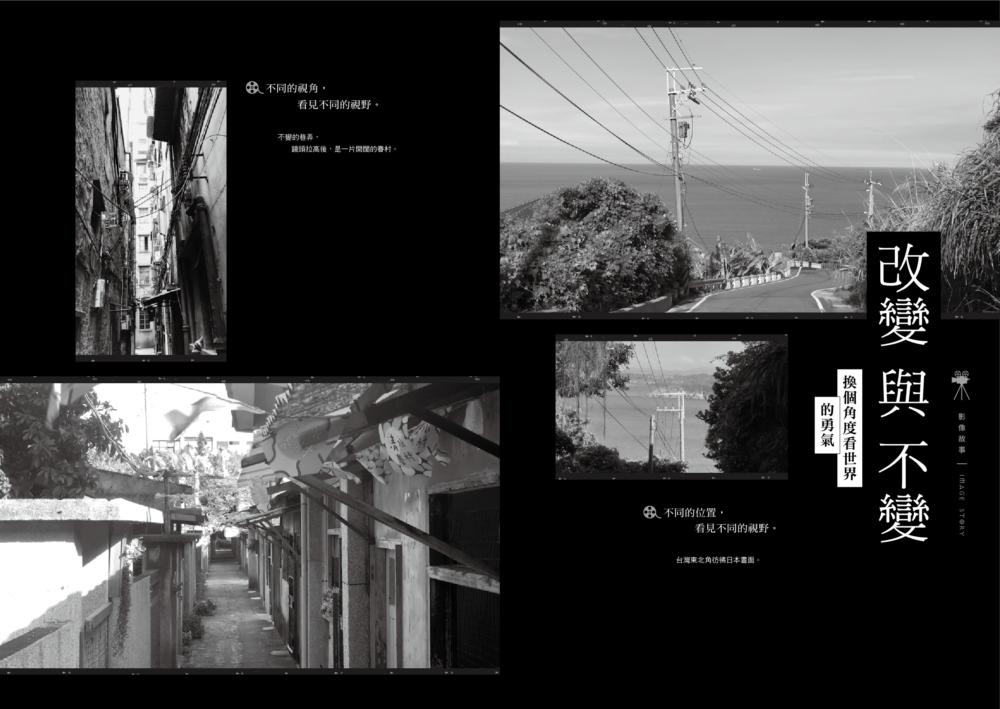

「影像故事」 改變與不變──換個角度看世界的勇氣

「鏡頭背後」 從「亂中有序」到「斷捨離」

症狀四 轉移痛苦的行為

自殺傾向滿分的人?

「影像故事」 成長與印記──沉睡的童年記憶

「鏡頭背後」 何嘗不是為了好好活?

症狀五 裝出來的強

兩隻怪物養大的小怪物

「影像故事」 猙獰與脆弱──你能認得多少面向的自己?

「鏡頭背後」 可怕的人最脆弱,看來自由的人是孤單

症狀六 失去活力

無菌室裡長大的孩子

「影像故事」 頹廢後的生命力──陰暗角落的希望微光

「鏡頭背後」 有多想要,就有多自由

症狀七 恐懼平凡

永遠與永恆的區別

「影像故事」 平凡與偉大──平凡,但不平庸的那些角落

「鏡頭背後」 平凡人,也可以不平庸地過生活

症狀八 無法表達

能跳舞卻不能走路的少女

「影像故事」 彆扭與灑脫──重新執起・當小孩的機會與權利

「鏡頭背後」 關於「彆扭」這種角色設定

症狀九 罪惡感

沒有資格快樂的人

「影像故事」 承擔與原諒──有人在為你承擔,有人在尋求原諒

「鏡頭背後」 尋找快樂的那把鑰匙

症狀十 失控感

拒絕營養的身體

「影像故事」 失控與掌握──致・那些撫慰人心的角落

「鏡頭背後」 你的以為都不是以為

後記 從空心到實心:少了真實,你所擁有的一切都是虛名/許皓宜

導讀/推薦文

人心如迷宮般繁複,如大海般深沉。人心是通往幸福的關鍵,我們卻所知有限。所有朝向人心的探索工作必然是艱難的,有時,甚至是沉重的。這本書在寫作上的努力與即將和讀者分享的內容,是一份珍貴的禮物,也是通往希望的一把鑰匙。

──王師(牽猴子股份有限公司總經理)

試圖終止磨損,是以捨棄了心

曾在匿名論壇看到一個問題:「如何毀掉年輕人?」一則迴響甚廣的回答是:「給年輕人理想的承諾,再給他們貧瘠的現實。給他們願景,再讓他們目睹短視的人活得更快樂。」

此一問答乍看悚然,實則是對於年輕人自殺現象無計可施的叩問,正好與《空心人》呈現的景觀不謀而合。我們處於訊息和資源都無比豐盛的時代,為何夜深人靜,對鏡獨坐,竟感到巨大的空洞與匱乏?

許皓宜、凌柏瑋在書中完成了深刻不俗的探究。許皓宜將心理學專長與當代人際百景,恰如其分的交織,讀者浸潤時有共鳴,轉身時有洞見;凌柏瑋以私生活為基底,延伸了主題的餘韻,主題紛然的影像也讓讀者可以稍停片刻,重新斟酌個人觀點。

書中一句「痛不一定代表不想活,反而,是因為太想活所以心痛」。空心人都曾是傷心人,試圖終止磨損,是以捨棄了心。此書以「空心人」為名,兩位作者實際進行的卻是止損回填、十分「有心」的心靈重建工程。隨著書頁翻飛,我們或將察覺,因懷疑而流失的情感,隨著作者們真摯的邀請而一一重返。

──吳曉樂(作家)

每一個空心背後的幸與不幸

坦白說,閱讀這本書時,雖然自己只是個旁觀的讀者,卻一直感受到內心滿滿的悸動;很難不佩服皓宜老師在諮商專業上所累積的知識,以及好長時間以來,她是如此有見地的洞察、傾聽、詮釋、撫慰、關懷,以及陪伴「空心人」的過程。

「情緒」的起伏是非常複雜、強烈且具有穿透性的,經常引起相當程度的愉悅或焦慮,還會持續好一段時間,而「空心人」伴隨的通常是後者。與之相處絕不是一件容易的事,尤其在這個過程中該如何穩住自己的情緒。

列夫‧托爾斯泰藉由《安娜‧卡列尼娜》告訴我們:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。」與之相對的,皓宜老師在書裡所分享的故事,以細膩與清晰的諮商溫度,將帶領你更真誠地看待與覺察每一個空心背後的幸與不幸,從中發掘如何接受不同價值觀的可貴。

──洪瀞(《自己的力學》作者、大學老師)

他的眼神,為何如此空洞?

皓宜與柏瑋這本書,用文字與影像,同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白。

一直到現在,還有許多人以為,那些企圖自殺的人,是意志力薄弱、不夠樂觀、不知滿足、不願努力,或者是一時衝動;殊不知,在他們心中,那些想死的衝動,無時無刻不存在著,他們得耗費超乎你想像的力量,才能克制住自己。

對他們而言,活著,好累;但要結束生命,也好難!

過去,我在中學擔任輔導老師時,也常接觸有自殺危機的個案。我總會看見有些孩子,在高一時滿心期待地進入校園展開新生活,卻在課業壓力、人際挫敗、父母期許或各種比較壓力下,漸漸地,臉上失去了光彩,只剩下暗淡與陰沉的身影。

與他們談話時,感覺不到生命的溫度。他們對未來不抱期待,內心情感麻木,對所有的事情都是「無所謂」,如行屍走肉般過著一天又一天。

我好想問:「是什麼讓你的眼神如此空洞?」

「不知道……」對他們而言,探究這些,似乎也沒什麼意義吧!

我不知道,你是不是正好也擁有類似的生活樣貌?你可以透過閱讀這本書,從文字與影像中,獲得共鳴。讀著一則又一則的訪談故事,或許你會更明白自己的內心世界;瀏覽一張又一張充滿故事的照片,或許會讓你有所感動。

當擁有感受的能力時,我們才能真實地活著,才不會是「空心人」。

──陳志恆(諮商心理師)

當眼淚能夠好好流出來時

「嘿,柏嘉,你有沒有一種感覺,每次帶完活動,都有種黑暗籠罩著你。小的活動成功是小小黑暗,大的活動成功就是大大的黑暗!」這是我認識多年的好友,自殺前留給我的最後一句話。他帶著爽朗的笑容對著我說。

當時我二十一歲,原本一心想要擠進大眾傳播領域,讓自己更有錢有名,辦更大的活動。但好友突然的轉身離開,讓我開始反思,自己想要追求的到底是什麼?會不會在種種成就的背後,等著我的其實也是某種「黑暗」?

後來我轉向投入心理治療領域,花了很多時間,想要尋找好友那個爽朗笑容背後,究竟隱藏著怎樣的答案。

閱讀完此書,皓宜用「空心人」這個隱喻,相當符合我在心理治療現場的體會。比起憤怒、悲傷等強烈痛苦,更令人難以承受的,往往是「徹底失去感受快樂的能力」,生命彷彿失去了色彩和聲音,做任何事都感受不到意義與樂趣。

要幫助「空心人」重新獲得「感受」的能力,需要有人像皓宜那樣,陪著他們安心地經歷、感受痛苦,當眼淚能夠好好流出來時,深埋在眼淚下面的快樂與希望,才有重現天日的機會。

──黃柏嘉(諮商心理師)

心理諮商師ft.紀錄片導演呈現的台灣心理圖像

我很喜歡看的影集中,許多都有心理諮商師的角色。這些類型較常出現在黑色電影、犯罪類型,或是校園成長的故事中。對編劇來說,置入一個心理諮商師在劇本中,像是一個能成功開展故事角色心理狀態的顯影劑。

很少有一種工作,像心理諮商師與紀錄片導演一樣,「陪伴」著個案主角走上一段長長的人生道路,不僅傾聽他們深藏內心的聲音,也記錄現實生活中故事的發展。

內在vs.外在,像是二元對立的關係,但在心理諮商師與紀錄片導演的個案脈絡中,兩樣總合,才是每個人完整故事的全部。有了內在與外在、過去與現在,這更像接近「全人」。

書中柏瑋導演將心中深藏三十年的故事,以自己的影像創作試圖與過去的自己對話。攝影是光,光映照的圖像讓自身的輪廓越來越清晰,也成為他邁向導演之路的力量。

空心人也許並不像字面上說的「空」,它更像是告訴我們,每個人心中都佈滿大大小小的「破洞」,需要被不同的愛「填滿」。

──楊守義(金鐘獎導演)

文字與影像的溫柔包覆

生活著就會有必然的失落或磨難,可是有些巨大的傷痛超出了負荷,因為心裡裝不下了,反而讓心破了一個洞,於是再也擺不進去其他東西。存在著,卻不是生活著,心裡頭空蕩蕩的。有時候,傷心比快樂容易許多,然後日子拉長了,最後就連傷心都不再重要。

當快樂與傷心都不復存在時,連帶自己也失去了存在的意義。可是這些失去,其實正巧表示了自己對真實的渴求。

這兩年由於新冠疫情,原本熟悉的生活改變了,更加深了心裡頭的茫然與不安。而在這樣心靈益發灰暗的時刻,或許溫柔以待是一帖藥方。感受溫暖柔軟,試著理解自己,跟自己和平相處,給自己一點時間去調整呼吸。

《空心人》一書,寫的不是一個人的內心如何空洞,而是一種在心裡用力揮舞雙手的求救,期待著世界能有所回應的盼望。心理師許皓宜與攝影師凌柏瑋,在連傷心都感受不到的時刻,以文字與影像溫柔地包覆了空蕩蕩的心房。

──肆一(作家)

心中若能填滿愛與溫柔

很令人遺憾,我和皓宜一樣,在二○二一年經歷了學生自殺身亡的傷痛。

陪伴那位女學生好長一段時間,陪著她得獎,甚至申請到頂大。但她還是在上大學前選擇離開這個世界。我永遠記得,她曾指著自己的大腦說:「醫生說我這裡缺了一塊。」

女孩從國中時期就開始傷害自己,念高中後,雖然不斷經歷情緒的起伏,但也因為活在當下,寫作持續進步,拿下許多全國獎項,也開始勇於編織夢想。然而在母親過世後,她的心被挖了一塊。畢業後,談了一段沒有結果的愛情,確定無法挽回時,她的心被掏空了,成了名符其實的「空心人」。心沒了,活著,也沒了意思。

那一刻,我終於明瞭,她和書中的主人翁們一樣,缺的,是愛。

書裡的阿龍,因為找不到父母的愛,每天只想自殘。幼幼被父母婚姻的陰影壟罩,自殺是她索愛的發聲法。因為母親說不出愛,父親的愛也缺席,默言選擇自殺兩次。然而,女孩溫柔卻因為對世界溫柔,挽回一命。

是啊,所有的空心人,心中若能填滿愛與溫柔,應該會捨不得離開這個世界。或許,我們可以先從閱讀這本書開始,掩卷後,我們將會更懂得如何溫柔以待,讓彼此都不再空心地活著!

──蔡淇華(台中市立惠文高中圖書館主任)

心理困擾的冰山一角

我們都迫切想知道,為什麼學生會跳樓,怎麼做才能阻止?原因繁複多重。個案研究者經年累月採訪遺族、親友,未必能解釋生前的精神全貌,使人們傾向統計、分類。

例如中國清華大學心理諮詢中心在〈大學生自殺風險因素的個案研究〉中,調查十四所名校、三十三例自殺死亡學生,提出主要是由學校負性生活事件(如學業困難、戀愛問題等)誘發。抑鬱、精神分裂是高風險因素;疾病、家庭問題、不良性格是潛在因素。這份研究使人懷疑是在自殺者和其他人之間劃清界線、傷病分類,這一邊即使為自殺高風險群,多做什麼也沒用;那一邊為普通人,什麼都不用做也不會怎樣。即使承認涂爾幹(Émile Durkheim)觀點的體制因素,也承認體制無法改變,所以對自殺者愛莫能助。

《空心人》以靈慧溫柔、鍥而不捨的關懷,訪談十位倖存的年輕人,呈現了自傷、恐慌、厭食等的家庭因素。突破所謂學業困難、戀愛問題的盲點,它們往往並非獨立於家庭因素或人格疾患,而可能是家人互動失衡的結果。互為表裡,而不是輕重之別。在作者老練的速寫下,受訪者的困境和一般人的煩惱,界線是模糊難辨的,這些自殺行為似乎都是心理困擾的冰山一角。聚焦於父母忽略或吞噬兒女,是作者傾盡心血提倡的防治觀點。

《空心人》以會談中生動細膩的表情、對白,戲劇化逆轉的發現,象徵經常漫長、艱辛、挫敗的復原。主角往往孤獨忍耐、善良可愛、惹人心疼。

不過《自殺防範指引》稱,「近期研究發現,在年輕自殺死亡人口中,有二到五成的人格疾患盛行率,較相關的有邊緣性人格疾患和反社會性人格疾患。」邊緣性人格疾患與自殺、自殘有關,有一成死於自殺,無研究數據支持防治或住院可阻止。但急診室大規模追蹤自殺未遂者,當中僅百分之三到六自殺死亡。差異可能反映,同意接受研究的患者,自殺傾向較輕。自殺未遂者和自殺成功者互相獨立,僅百分之三的人重疊。本書選擇呈現自殺未遂者光明樂觀的希望,或許書中個案遇到作者就是幸運,或許該感謝作者,藉此賦予我們進一步探索自殺者所遇黑暗面的勇氣。

──盧郁佳(作家)

你有失去過你的朋友嗎?我有。

每一個「空心人」可能都是從血肉之軀而被「鏤空」的。一點一點,可能是社會對族群的偏見與壓力,可能是來自原生家庭的齟齬,可能是個人經濟的突然潰散,逐一逐一,把人們掏空了。

我們常常問:「究竟是什麼東西,在什麼時候毀壞了呢?」

即使是台灣對於同性婚姻是否要達致合法化、用什麼方式來合法化的那段期間,網路像是惡意的荒原,謠言在那裡生長,不屬於你我的罪名被安插在每一個同志的身上。我曾以為對話會有效果,我曾以為如果真誠地看進對方的眼睛,他們是不會傷害另一個人的。但這些信念,直到我某次讀到這樣一句話:「如果我的小孩是同性戀,我會親手把他殺死。」我幾乎要不再相信人性裡頭有不會動搖的「善」。

他們說,同性戀滾出台灣。他們甚至喊了好幾次,像是在說,惡可以永恆,恨會傳染。

你有失去過你的朋友嗎?我有。

我覺得無比疲累。我覺得粉碎,覺得必須練習一片一片把自己拼回來。我看著鏡中的自己端坐如一具初醒的木偶,當他們喊著要傷害每一個出現在他們面前的同性戀,令我想起一個並不好笑的、流傳在男同志圈裡的苦澀笑話:「同性戀不會傷害別人,他們也不會殺人。他們最多只能殺掉他們自己而已。」這世界對同性戀不公平。

沒有關係,我們殺掉自己,也就是了。

當炭爐在密閉的房間裡燒出濃濃的塵煙,我不知道,當時他們想的是什麼。必定不會是婚姻吧。他們只是想要被當成一個人,被好好地對待而已。那甚至與婚姻無關啊你知道嗎?同志要的只不過是「平權」啊你知道嗎?沒有藉口,也不是詭計,只是想要在一個法律承認你「與其他人享有同樣的權利」、而不被傷害的地方,好好地活下去。活下去,這願望竟然都這麼困難嗎?

只是想要有個家,為何那麼難呢?

我想起我那思覺失調的朋友A。想起他恐同的父親,想起他父親用以傷害他的那些言語,他的男身女相,他的妝容完整。他墮進無底深淵,說:「我不是故意鬧到這樣痛苦,和男人抱在一起然後訴說在一起的那些事情。不可能,我有自尊心。」但他早已經碎掉了。如果,這是一個能夠接納同志之所以為同志、就是因為他們是他們自己的世界,我的朋友A的故事,會不會變得不一樣呢?

我不知道。但我的朋友A被他的「戶籍地」驅逐出境。他繼續傳無法解讀的簡訊給我,向我求救。他說:「你可以請他們停止這些事情嗎?很不厚道。」我無法幫助他拆除那些「假裝成溫馨異性戀夫妻的臨時演員就是要改變我的性向」,我無法幫助他「聯繫我的母親鎮壓我的父親」。我一方面練習不在意,另一方面,則繼續練習用比較不受傷的方式在意。

我畢竟救不了他。承認這件事情讓我的心都碎了。但我真的好想好想要改變這個世界過去、現在,以及未來即將加諸於每一個同志身上的傷害。

「你不要傷害他們啊,他們會死掉的。」我不想再失去任何一個朋友。

如果有一件事情可以鎮壓這個世界的惡意,那將會是愛,將會是擁抱。讓我們撐住,這場戰役還長得很啊。但在我們能夠接住更多衰落的空心的靈魂之前,能不能,不要再失去任何一個人?

──羅毓嘉(詩人)

精彩試閱

症狀二 努力無用論

不知道你們是否曾有過那種「世界之大卻沒有一處可容身於我」的感覺?

一旦心情如此,藍天白雲、花草樹木,剎時間都將失去顏色。

〈無人知曉的溫柔〉

大概就是這件事之後,我幾乎不再穿高跟鞋了。

那時我剛換新工作沒多久,還忙著嘗鮮般品味校園裡悠閒自由的氛圍。所以這事件發生當下,我腳上正掛著一雙新入手的優雅高跟鞋,和緩地站在講台上和學生們討論人性哲理。

教室外走廊上卻傳來陣陣急促的奔跑聲,聲響很快竄到了教室門口。只見兩名校安人員氣喘吁吁地對我喊道:「快!頂樓有人正要跳!」

瞬間,彷彿本能似的,不用回覆任何語言地,我摘掉腳上那兩枚華麗卻累贅的跟鞋,赤著腳,隨著兩位同事跳下層層樓梯,躍進平面的水泥地和柏油路。

一名新加入我們隊伍的同事拋來一雙順手牽羊的合腳拖鞋,為我阻隔柏油路面的炙熱,讓我讚嘆平底鞋業者的發明,真是我們奔往助人路上的最佳夥伴。

我是很久以後才發現,從教室到那棟事發大樓的距離,算算至少也有好幾公里,我們卻只用極短的數分鐘時間就奔進了現場。

我想,或許是從事危機工作的人,脊梁骨底下原來都被偷偷埋藏著一根燃火線,平常你不會記得它的存在,但只要撞見「有人要死了」的危險字眼,火線就會立馬自體燃燒,讓你發揮自己想像不到的潛能。

所以當我們闖進四處站滿警消人員的事發現場時,我如同被安裝了自動駕駛系統般,繼續攀爬樓梯邁向頂樓,然後撥開消防門外兩名警察的手,看見樓頂平台上方的水塔處,早我一步抵達的同事正駐守在女兒牆旁,試圖阻擋一名裙襬迎著強風飄動的陌生女子。

我和同事交換了眼神和手勢,在我攀爬到女兒牆邊的同時,她則沿著我身後爬回下方。

女子似乎感覺到身旁的變動,將目光投到剛抵達她身旁的我身上。而我正幡然醒悟,原來自己竟不知不覺地爬上了校園至高處……

「媽呀,我真的好累!我有懼高症啊!」幾乎是不經大腦地脫口而出。因為我不記得教科書上有哪段曾經記載,上頂樓跟要自殺的人談話,是要說些什麼?

陌生女子望著我皺了皺眉頭,我感覺自己大概處於一種滿頭大汗又渾身脫水的矛盾狀態,但清晰可見的是,眼前的女子臉上掛著一雙因為過度哭泣而腫脹的眼睛。

「我剛剛從那一棟樓一路跑到這裡都沒有停,你看……」我摘下腳上那對方才陪伴我整路的拖鞋,連結著橡膠底的鞋帶因為過度磨損已經瀕臨斷裂。

見她沒有拒絕,我小心翼翼地將拖鞋向她遞近,「所以,你願意和我聊聊嗎?在決定跳下去之前?」

她看著即將解體的那雙拖鞋,居然點頭同意了我的邀請,並且逕自繞到我身後,順著女兒牆滑下身子,回到頂樓平台上比較不那麼危險的區域。

她的主動讓我愣在原處,耳邊卻聽見她對我說:「下來啊,你不是怕高?」

我如同一個剛從白日夢起身的人,趕緊將身子抽離那危險的至高處。只見女子蜷縮在牆邊坐下,消防門外的若干人等則是比手畫腳地啞口隔空探問我:「現在什麼狀況?」

我面部猙獰地對他們揮動雙手,默契如我同事明白那是「叫你們滾!」的意思。同事溫柔地安撫躁動的警務人員,然後掩上消防門,留給我和女子一方獨處的空間。

樓頂。強風。

穿著白色衣裙縮在牆角的陌生女子。和拎著一雙撐不了多久便會入土為安的拖鞋的我。

這真是一個奇幻的會談場域。

依照研究顯示,有超過四成五的自殺者,在自殺前曾清楚表達他們的自殺意圖。問題來了:如果你感覺到身邊的朋友正在對你吐露疑似輕生的念頭,那麼,你該不該直接和他討論自殺這件事呢?

過去,每當我對上述問題做民意調查的時候,大部分的人會搖頭,覺得這種敏感議題不要去碰,以免刺激想要輕生的當事人。但在我的經驗裡,欲輕生的人之所以表達出自殺意念,不外乎是想為自己尋求一個「對話」的機會。

而我眼前這名穿著白色衣裙的女子,便是讓我明白「對話」在人們絕望時有多重要的指引者。

*

在我的筆記裡,她的代號叫「溫柔」。

沒錯,因為她個性真的很溫柔。

太過溫柔的人,在職場裡面可能有種危險,就是一不小心便會成為「濫好人」。比如:

旁邊的同事要提早下班去約會,臨走前把未完的工作轉到她手上:「拜託,拜託,你人最好了。」

她溫柔地接過屬於別人帳上的這份工。偏偏她自己的事還沒做完呢!

老闆走出辦公室追她的進度。

「啊,對不起,對不起,我這邊弄好馬上就去做。」她溫柔地接下老闆的急躁與怒斥。

「自己工作不做,做別人的幹嘛?吃飽太閒!」老闆一句話就擊碎她的溫柔。

但她依然溫柔地完成同事的請託,溫柔地為了做不完的本分加班,然後溫柔地承接老闆好像永遠無法賞識她的表情臉孔。

直到她身體出了問題。

一顆惡性腫瘤在她體內萌芽,張著血盆大口吞噬她體內原本完好的器官。

在她發現自己生病的那個下午,她拿著令人絕望的報告回到辦公室,卻發現身體依然自動化地溫柔配合周遭他人的要求。

生病了的恐慌感,在她出社會後的第一個職場裡,居然無人可訴說。

「沒打算告訴家人嗎?」聽到這裡,我不禁好奇發問。

她搖搖頭,溫柔依舊:「我不想讓他們擔心。」

*

我不知道你們是否曾經有過那種「世界之大卻沒有一處可容身於我」的感覺?一旦心情如此,藍天白雲、花草樹木,剎時間都將失去顏色。

我的當事人「溫柔」,大概就是在這種黑白的狀態下,一步一步踏上階梯,踩往危險的至高處。

整個世界都沒有色彩的人,有何可懼的呢?

喜怒哀樂驚惡懼,原是心理學所言的人類基本情緒。然而,當一個人發現這些感受已經無法在心頭泛起漣漪,大概就會接觸到所謂「生無可戀」的感覺。

溫柔對我描述這段經驗時,眼神空洞彷彿失去靈魂,但那雙黑白分明的眼眸底下,因哭泣膨脹的浮腫依舊。於是我指著她的眼皮問:「如果是這樣,那你為什麼還要哭?」

故事說到這兒,我想有些對情緒比較敏感的讀者應該可以想像,當我問完這句話後,我的當事人眼眶便會泛起淚水。

為什麼呢?在心理學的概念裡,溫柔身上展現出的是一種「不一致」的表達狀態:眼神空洞的缺乏情感,對應著眼皮浮腫的情感豐富。這往往顯示當事人的大腦意識和內在潛意識,正處於一個矛盾衝突的狀況。

而「對話」在此時的功能,便是讓當事人理解到自己的狀態後,能暫停下來,為矛盾的地方進行整合。

順著溫柔開始浮動的情緒,我對她說:「我猜,當你站上那個生死一線之處時,你心裡想到了什麼,所以你哭,而沒有立即往下跳?」

她用力地點頭,「我原本想從這邊跳,可是我想,如果我從這裡跳,那棟樓的學生如果目睹了,會有創傷。所以我想換從這邊跳,但我發現就變成另一棟大樓的學生可能看到,他們也會有創傷。」她伸出手指頭開始比劃,「結果我居然找不到一個角落,是可以安靜地跳下去,不造成別人創傷的……」

她說到這兒,換我眼眶泛紅。靠,溫柔的個性為什麼他媽的要這麼溫柔?

有人說,會自殺的人都是自私的,死了一了百了,把問題丟給別人。

這無疑是個超級大偏見。因為世上有許多在你眼裡看起來「自私」的人,他們的內在其實無比體貼、無比溫柔。