貨幣戰爭:誰掌握了貨幣,誰就能主宰這個世界【暢銷新裝版】

作者:宋鴻兵 編著

出版日:2020/5/1

定價:480元

優惠價:77 折370元;72 折346元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 2.10 Cm

頁數:424頁

內容簡介

全球狂銷超過1000萬冊!

最具話題與爭議的財經書,透析國際金融背後的潛規則

宋鴻兵獨家新序,超解全球金融市場,帶你看破世界現狀

宋鴻兵:「十年之後,我愈發堅信自己當初的觀點:貨幣戰爭沒有硝煙,但其掠奪財富的殘酷效果並不亞於一場流血的戰爭。」

全球熱議不斷,媒體熱烈報導,效應延燒不止

◆《貨幣戰爭》簡體版出版後,立刻狂掃大陸書市,高居中國財經圖書暢銷榜榜首,全球熱賣超過1000萬冊,「貨幣戰爭」一詞更成為熱搜詞。美國《商業週刊》將宋鴻兵評為「中國最具影響力40人」。

◆包括「美國之音」中文網、「德國之聲」中文網、美國《華盛頓郵報》、英國《金融時報》、德國《明鏡周刊》、路透社及台灣東森財經新聞台《老謝看世界》、非凡新聞《關鍵對話》、TVBS《國民大會》、《中國時報》、《天下雜誌》、《飛碟午餐》、《今周刊》、《先探投資》等,全球媒體熱烈報導,其效應延燒至今未歇。

專業推薦

Mr. Market市場先生(財經作家)

安納金(暢銷書作家)

吳惠林(中華經濟研究院特約研究員)

阮慕驊(財經專家)

林奇芬(理財教母)

黑貓老師(網路說書人、《歷史,就是戰》作者)

謝金河(財信傳媒集團董事長)

這世界上沒有永遠安全的貨幣。……《貨幣戰爭》幫你更加了解這世界的經濟變化。

──Mr. Market市場先生(財經作家)

多年前我閱讀此書便感到深深震撼,無論其內容是否完全堅實可信,但在全球金融市場詭譎多變、牽一髮而動全身的此時,本書從不同面向檢視、梳理國際政經背後盤根錯節的關係,是闡述得相當精彩、令人驚嘆的一部著作!

──安納金(暢銷書作家)

文筆流暢,且引述了許多歷史典故、傳說、軼事、名人語錄等……勾起一般讀者對枯燥金融問題的興趣。

──吳惠林(中華經濟研究院特約研究員)

這本書非常獨樹一格,它有點科普、有點歷史、有點陰謀,也有點精彩!

──黑貓老師(網路說書人、《歷史,就是戰》作者)

是財經史,也是詭譎莫測的探案,

揭露你我不知的金融內幕。

美國歷史上,為什麼總統遇刺的次數不勝枚舉?

美國獨立戰爭、滑鐵盧戰役、南北戰爭,乃至全球經濟大蕭條、石油危機……,這些看似獨立的歷史事件,其實源自共同真兇?

宋鴻兵從一樁樁事件背後的故事抽絲剝繭,發現這一切都是國際銀行家為了爭奪「貨幣發行權」的操弄。他們透過煽動政治事件、誘發經濟危機,控制著世界財富的流向與分配。可以說,一部世界金融史,就是一部謀求主宰人類財富的陰謀史。

本書以羅生門式的敘述方式與風起雲湧的情節,重現歐美銀行壟斷家族對世界近代史演變的重大影響力,並且預瞻了未來全球的經濟格局。

面對潛在巧詐的金融遊戲,你我都需要為一場不流血的戰爭做好萬全準備。

作者介紹

宋鴻兵

九○年代初期赴美留學,主修資訊工程和教育學,獲美利堅大學(American University)碩士學位。長期關注、研究美國歷史和世界金融史,曾在美國媒體遊說公司、醫療業、電信業、資訊安全、聯邦政府及著名金融機構任職,是活躍國際的金融學者。

著有《貨幣戰爭》系列,出版後盤據暢銷書排行榜,其對金融市場的解讀引發全球熱議,超過三十家國際媒體爭相報導,包括「美國之音」中文網、「德國之聲」中文網、美國《華盛頓郵報》、英國《金融時報》、德國《明鏡周刊》、路透社及台灣東森財經新聞台、非凡新聞、《中國時報》、《天下雜誌》等,其效應延燒至今未歇,「貨幣戰爭」一詞更成為各國政界與媒體廣泛使用的名詞。二○○九年,美國《商業週刊》將宋鴻兵評為「中國最具影響力四十人」。

二○一四年於優酷頻道推出財經脫口秀節目《鴻觀》,上線後點閱率迅速暴增。目前擔任網路節目《潛流》的主持人。

目錄

新版自序 十年河東隃貨幣依然戰爭/宋鴻兵

新版推薦文 貨幣只是一串數字、一張紙/Mr. Market市場先生

新版推薦文 財經界的奇書/黑貓老師

初版推薦文 神祕的「錢」/吳惠林

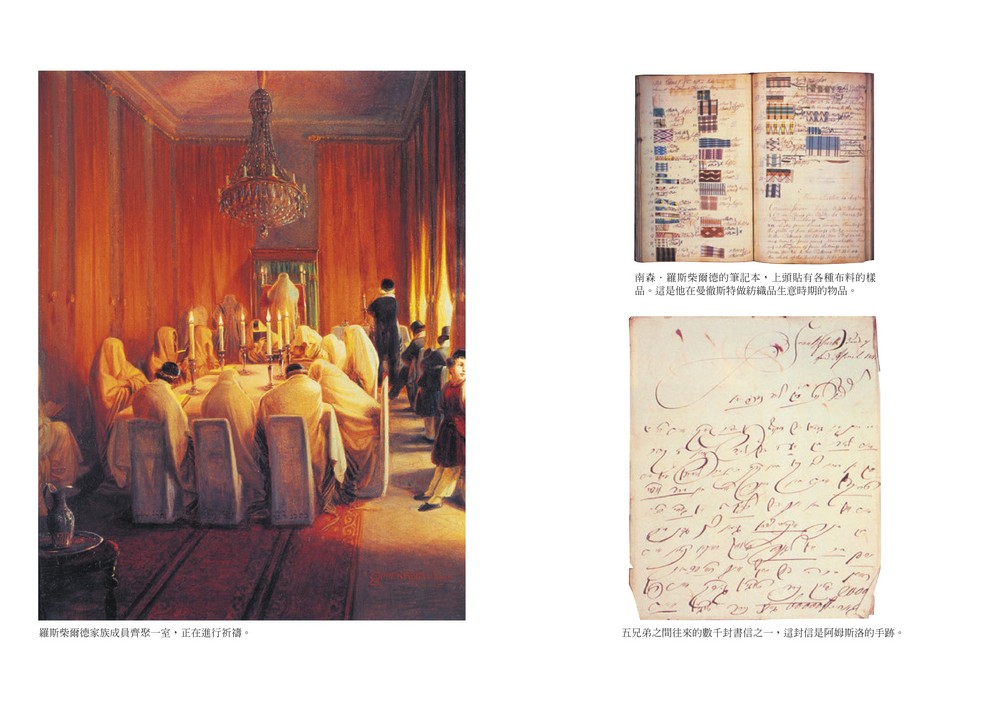

第一章 羅斯柴爾德家族:「大道無形」的世界首富

拿破崙的滑鐵盧與羅斯柴爾德的凱旋門

羅斯柴爾德起家的時代背景

老羅斯柴爾德的第一桶金

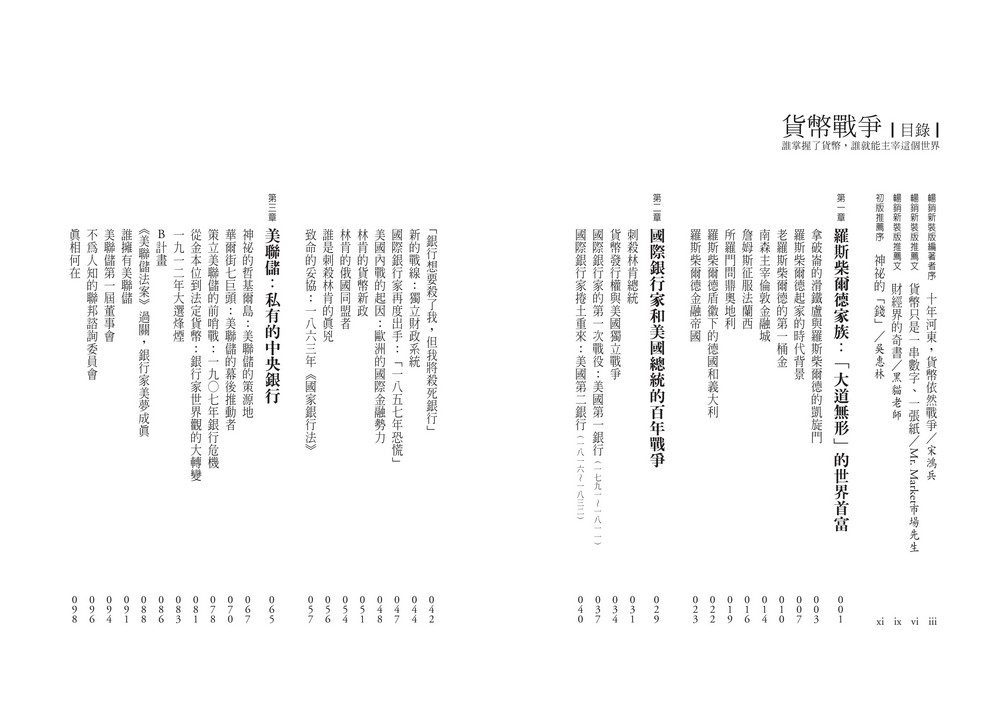

南森主宰倫敦金融城

詹姆斯征服法蘭西

所羅門問鼎奧地利

羅斯柴爾德盾徽下的德國和義大利

羅斯柴爾德金融帝國

第二章 國際銀行家和美國總統的百年戰爭

刺殺林肯總統

貨幣發行權與美國獨立戰爭

國際銀行家的第一次戰役:美國第一銀行(一七九一~一八一一)

國際銀行家捲土重來:美國第二銀行(一八一六~一八三二)

「銀行想要殺了我,但我將殺死銀行」

新的戰線:獨立財政系統

國際銀行家再度出手:「一八五七年恐慌」

美國內戰的起因:歐洲的國際金融勢力

林肯的貨幣新政

林肯的俄國同盟者

誰是刺殺林肯的真兇

致命的妥協:一八六三年《國家銀行法》

第三章 美聯儲:私有的中央銀行

神祕的哲基爾島:美聯儲的策源地

華爾街七巨頭:美聯儲的幕後推動者

策立美聯儲的前哨戰:一九○七年銀行危機

從金本位到法定貨幣:銀行家世界觀的大轉變

一九一二年大選烽煙

B計畫

《美聯儲法案》過關,銀行家美夢成真

誰擁有美聯儲

美聯儲第一屆董事會

不為人知的聯邦諮詢委員會

真相何在

第四章 一戰與大衰退:國際銀行家的「豐收時節」

沒有美聯儲,就沒有第一次世界大戰

斯特朗操縱下的戰時美聯儲

「為了民主和道德原則」,威爾遜走入戰爭

大發戰爭財的銀行家們

「凡爾賽和約」:一份為期二十年的休戰書

「剪羊毛」與美國一九二一年農業衰退

國際銀行家的一九二七年密謀

一九二九年泡沫破裂:又一次「剪羊毛」行動

策劃大衰退的真正圖謀

第五章 廉價貨幣的「新政」

凱恩斯的「廉價貨幣」

一九三二年美國總統大選

誰是富蘭克林‧德拉諾‧羅斯福

廢除金本位:銀行家賦予羅斯福的歷史使命

「風險投資」選中希特勒

華爾街資助下的納粹德國

昂貴的戰爭與廉價的貨幣

第六章 統治世界的精英俱樂部

「精神教父」豪斯上校與外交協會

國際清算銀行:中央銀行家的銀行

國際貨幣基金組織與世界銀行

統治世界的精英集團

彼爾德伯格俱樂鑑

三邊委員會

第七章 誠實貨幣的最後抗爭

總統令一一一一○號:甘迺迪的死亡證書

白銀美元的歷史地位

銀本位的終結

黃金互助基金

特別提款權

廢除黃金貨幣的總攻

「經濟殺手」與石油美元回流

雷根遇刺:粉碎金本位的最後希望

第八章 不宣而戰的貨幣戰爭

一九七三年中東戰爭:美元反擊戰

保羅‧沃爾克:世界經濟「有控制地解體」

世界環保銀行:要圈地球三○%的陸地

金融核彈:目標東京

索羅斯:國際銀行家的金融駭客

狙擊歐洲貨幣的「危機弧形帶」

亞洲貨幣絞殺戰

中國未來的寓言

第九章 美元死穴與黃金一陽指

部分儲備金體系:通貨膨脹的策源地

債務美元是怎樣「煉成」的

美國的「債務懸河」與亞洲人民的「白條」

金融衍生商品市場的「霸盤生意」

政府特許機構:「第二美聯儲」

黃金:被軟禁的貨幣之王

一級警報:二○○四年羅斯柴爾德退出黃金定價

美元泡沫經濟的死穴

第十章 謀萬世者

貨幣:經濟世界的度量衡

金銀:價格動盪的定海神針

債務貨幣脂肪與GDP減肥

金融業:中國經濟發展的「戰略空軍」

未來的戰略:「高築牆,廣積糧,緩稱王」

邁向世界儲備貨幣之路

後記 對中國金融開放的幾點看法

增補篇 二○○八世界金融危機的根源

導讀/推薦文

貨幣只是一串數字、一張紙

Mr.Market市場先生(財經作家)

剛開始學習投資理財時,我曾經很疑惑,錢到底是什麼?我們每個人都如此努力賺錢,但金錢到底是如何被創造出來的?

於是我開始蒐尋各種資料,理解了貨幣出現的原因到貨幣的歷史演變。從最早的以物易物到石頭、金屬貨幣,再到金銀貨幣,以及如今的紙幣,甚至紙幣也不再需要,貨幣僅是戶頭中的一串數字。

貨幣呈現的媒介不斷在變,過程中唯一不變的就是它儲存著我們創造的價值,以最方便人們交換流通的目標不斷在演進變化。如果貨幣沒有被發明出來,我們如今只能停留在以物易物的時代,難以儲存自己的勞動成果,也難以和別人交換。一旦缺少交換,社會也很難有細緻的分工體系,我們就難以享受如今文明帶來的成果。

然而貨幣這麼方便的工具,想使用它也要付出一些代價。理想上,貨幣代表著價值,但這不是絕對,因為它同時也只是一張紙、一串數字。如果不夠了解貨幣的特性,很可能導致我們財務成長緩慢,甚至承受了自己未知的風險。

其中有很多特性對我們的影響很大,比方說當聽到量化寬鬆、低利率政策來大力增加資金流動時,我們可以預期這對股市和其他實體資產是正面影響。但對一般人來說,我認為有兩件最重要的事應該知道,那就是避開通貨膨脹風險,以及避免只持有單一貨幣別的資產。

成為通貨膨脹的受益者,而不是受害者

對一般人而言,貨幣背後最直接的風險就是通貨膨脹。

通貨膨脹就是貨幣變多,但貨幣對應的資產並沒有變多,因而導致貨幣的「購買力」降低,而這件事無時無刻在發生,《貨幣戰爭》這本書中便用了很多故事,告訴你這是如何發生的。

那麼,通貨膨脹嚴重嗎?最近幾十年的通貨膨脹數字大多落在一至三%。如果你二十歲時,父母幫你在床底下存下一百萬元,以二%的通貨膨脹計算,到五十歲時,原先一百萬的購買力僅剩下五十四‧五萬。如果原先的錢能購買十個漢堡,經過三十年就只能買五‧五個。在資金少時,感受也許不明顯,但隨著資產累積愈來愈高,通貨膨脹的影響會愈來愈劇烈。

問題是,通貨膨脹沒有好處,或者無法對抗嗎?當我們持有「貨幣資產」時,價值的確會被通貨膨脹侵蝕,但當我們持有的是「實體資產」,例如黃金、白銀、不動產、股票企業等,則是擁有能對抗通貨膨脹的能力。

更有趣的是「債務」,相信許多人從小受到的教育都和我一樣,告訴我們應該要極力避免負債。但在持續的通貨膨脹之下,擁有債務其實是通貨膨脹下最大的受益者,原因是如果借一百萬元的債務,在不考慮利息的情況下,三十年後償還的一百萬,只相當於原先五十四‧五萬元的購買力。當然,我們不可能不考慮利息,但從這裡可以知道,為什麼債務在金錢世界中相當重要,也可以知道為什麼有錢人往往也擁有很大的債務,而且愈來愈有錢。

這世界上沒有永遠安全的貨幣

在了解貨幣的歷史後,除了通貨膨脹以外,另一個我們應該知道的事情是:這世界上沒有永遠安全的貨幣。

這世界上的許多貨幣都曾發生劇烈貶值,也許是受到制度改變、戰爭或政治變動所影響。在台灣即使看似穩定,但上一次貨幣劇烈貶值發生的時候,僅僅是在七十多年前,離我們並不遙遠。現今世上許多國家,例如辛巴威、土耳其、委內瑞拉等,這些地方貨幣的意義很可能比一張紙好不了多少。

了解這點,你就會知道應該分散自己的資產,而不是把錢全部放在同一個籃子裡。如果因為恐懼和不信任而全數持有黃金、白銀這類資產,我覺得這個想法是過於偏激了。將資產適當分散到台幣以外的資產,例如美元、歐元等貨幣,持有外幣計價的資產(股票、債券等),甚至配置一部分例如黃金這類保值的實體資產,都有助於我們一旦遇到突發狀況,不至於使資產在一夕間大幅貶值。

最後,《貨幣戰爭》書中用了很多故事幫助我們了解整個貨幣體系的演進。信用擴張是好事還是壞事?也許這是銀行家們的陰謀,但也可以反過來說,沒有當初進行的這些信用擴張,我們的科技文明也許不會演進得這麼快速。但無論如何,它都可以幫你更加了解這世界的經濟變化。

財經界的奇書

黑貓老師(網路說書人、《歷史,就是戰》作者)

《貨幣戰爭》是一本很酷的書。

我們常常聽過科幻小說、歷史小說,但很少聽到財經小說吧?這就是為什麼《貨幣戰爭》這本書這麼酷的原因!這本書非常獨樹一格,它有點科普、有點歷史、有點陰謀,也有點精彩!不但可以補充大量經濟相關知識,學習歷史大事件的因果背景,更是一本鉅細靡遺描述人性貪婪的小說!

世界彷彿是一場大陰謀

大部分的人都知道,戰爭是政治的延伸。但很多人不知道的是,政治是人類為了獲得利益的行為(因為政治家們往往會用許多冠冕堂皇的「大義」來包裝自己自私的行為)。那什麼東西最能代表利益呢?答案是錢,通常也就是我們手上的這些貨幣。所以,誰掌握了貨幣,誰就掌握了世界。

本書作者整理了許多資料,以拿破崙時代的羅斯柴爾德家族開始,再一步步來到美國南北戰爭、兩次世界大戰,甚至到了近代中東的戰火與硝煙,藉著人類歷史上發生過的大事抽絲剝繭,推導出詭計多端,藏身於幕後的銀行家們是如何玩弄金錢與權力的遊戲。

這個還原真相的過程實在太曲折離奇,好幾個章節都讓我不禁在心中大呼:「真的假的!?太扯了吧!?」但回頭冷靜看著證據分析後,卻又覺得這樣的解釋合情合理,彷彿這個世界真的只是一場照著劇本走的大陰謀似的。

用新角度看紛擾的時代

當然,作為一本書,娛樂性很重要,但更重要的是這本書能帶來的知識。為了能讓讀者了解銀行家的操作,作者深入淺出地解釋了很多財經名詞、各種金融現象的原理,還加上了個人獨特的見解。能把各種理論條列整理出來的財經書多如牛毛,但能同時整理得有條有序又精彩萬分的書就稀奇了。

沒有人會承認陰謀,策劃陰謀的人必然有其對策將真相永遠埋藏,我們這些老百姓也許永遠不會知道答案,所以讀完之後,我們不用對這些情節太過認真。但書中整理的歷史事件是真的,對於經濟學的知識補充也是真的,細細閱讀,一定能有所收穫。尤其在這個世界依然紛擾、經濟持續動盪的時代,搭配時事的演進,便可以用新的角度觀察美國與中國的貿易大戰,更增添閱讀此書的趣味。

神祕的「錢」

吳惠林(中華經濟研究院研究員)

初接出版社編輯邀序的電函,我頗為猶豫要不要答應為本書作序,因為曾經看過中國學者對於金融方面的文章,幾乎都由「陰謀論」為主軸進行分析,而且指的是西方經濟先進國家的陰謀,直覺上認為這本《貨幣戰爭》也是如此。不過,由於我對「貨幣」的疑惑一直懸在心頭,多年來接觸到一些關於「貨幣的本質」之描述,對照現實世界的景況,總覺得世人將貨幣誤解,而專家們及有關金融業者更將貨幣的面目攪弄得更模糊,甚至於讓貨幣成為人生夢魘,然而人們又脫離不了貨幣,於是千絲萬縷、錯綜複雜、糾纏不清。對於這本名為《貨幣戰爭》的書究竟如何對待貨幣興起好奇,於是答應先看書再決定要不要寫序。

當看完本書前幾章和對本書已有的一些評論之後,我決定寫這篇序,因為拋開陰謀論,本書對貨幣的諸種描述很可供世人深思。在對本書做評介之前,先跟讀者們談談我對「貨幣」或「錢」的認識。

問世間錢為何物?

理財已成現代人生活中的重要事務,而理財的標的,無非是「錢滾錢」。不可否認地,「錢」和當代人關係密不可分,而「見錢眼開」、「有錢能使鬼推磨」、「人為財死」等等自古以來即流傳世間的諺語,無不道出世人愛錢、錢對世人重要 性之一斑。

縱然有著「君子愛財(錢),取之有道」、「勿做金錢奴隸」的勉語和警語,可是「搶錢」風氣仍然熾熱,甚至在衍生性金融商品愈來愈多的今日,有著燎原趨勢。

在愛錢的同時,社會上卻也瀰漫著一股譴責「愛錢」、「銅臭味」,以及撻伐「功利」的詭異氣氛。人類對於錢財的愛恨交織,甚至於超越對「情」的感覺,那麼,「直叫人生死相許」的形容詞也當然頗適合於錢了。不過,「問世間『錢』為何物?」恐怕更是一句貼切的問語。

對於這個也許被所謂的專家、行家們認為是經濟學幼稚園的問題,很可能永遠找不到令人滿意的標準答案。國際著名的華裔產權經濟學專家張五常教授,在一九六三年於加州大學洛杉磯分校攻讀博士學位時,旁聽艾爾秦(A. Alchian)這位怪才名家的課,學期一開始第一堂課,艾爾秦一進教室劈頭就問:「什麼是貨幣?」貨幣就是「錢」的同義字,就這個看似簡單的問題,師生們(都是一群IQ頂高的人類)搞了三個星期,還是找不到完滿的答案,而艾爾秦在多年後雖發表了題為〈什麼是貨幣?〉的論文,但仍然被認為很有待商榷,當然也沒有令人滿意的答案。

貨幣有其「自化」秩序

類似的故事也發生在已故的一九七四年諾貝爾經濟學獎得主之一海耶克(F. A. Hayek)身上,這位終其一生不斷致力於對抗社會主義、極權主義,並揭穿其荼毒人類的真實面目,以增進人類福祉的大儒,對於錢或貨幣的描述更讓我們嘆為觀止。

海耶克不客氣地說,一般人對不懂的事物,往往因為猜忌而產生厭惡心理,對於貨幣就是如此,尤其因為貨幣是高等文明秩序中最為抽象的機制,這種厭惡心理也就更為強烈。交易和貿易倚賴貨幣,透過貨幣的媒介傳導,個別特定的交易行為,可以在最遙遠的地方,以最間接的方式,造成種種最為一般化、而且也最不容易理解的影響。人類的合作秩序若要源遠流長,就必須借助於貨幣,但是貨幣也將使引導人群合作的種種機制,覆蓋在一層難以穿透的濃霧之中。

一旦以物易物被以貨幣為媒介的間接交易所取代,原本還可以理解的事物便消失不見了,代之而起的種種抽象的人際互動過程,即使是最有洞察力的人,也無法全盤理解。就是因為如此,海耶克才說:「貨幣,或者說我們平常所使用的『金錢』,是所有事物當中最難理解的東西。」

人類對於金錢流露出既愛又恨的心理,金錢是自由最有力的寶貝,同時也是最為邪惡的壓迫工具。海耶克認為貨幣的運行,就像語言或道德那樣,是一種自化的秩序,而解釋這種秩序的理論,又是最不容易求得圓滿的。因此,貨幣專家們至今仍然對一些重大問題爭論不休。有些這方面的專家甚至已經認命,不再追求圓滿,因為在他們看來,各種細節必然都無法被察覺,而整個秩序又是如此的複雜,以至於如果能夠抽象地說明貨幣秩序據以自化形成的種種原則,我們就應當感到心滿意足;這種抽象的原則性說明,儘管帶給我們很多重要的啟示,卻沒有辦法預測任何具體詳細的結果。

貨幣面對的道德挑戰

貨幣不僅讓專門學者感到苦惱,道德家們對於貨幣的猜忌也幾乎沒有一刻鬆懈。貨幣好比是萬能工具,誰掌握了它,誰就有力量,能夠以最不著痕跡的方式,實現或影響最多種類的目的。對於這個萬能的工具,海耶克舉出兩個讓道德家猜忌的理由:一是,雖然一般人一看就明白許多別的財富項目被用來做了些什麼事,但是我們通常無法分辨使用貨幣究竟給自己或別人帶來什麼具體的影響;二是,即使在某些情況下,貨幣所造成的影響可以分辨出來,然而貨幣雖然可以用來行善,也同樣可以用來為惡。因此,對於有錢人來說,金錢之功用在於其萬能;但對於道德家而言,正因為金錢萬能,所以金錢更不值得信任。而且,經由巧妙地運用貨幣,進而取得的巨大利益,看起來一如商業買賣,和體力付出無關,也看不出有什麼其他的功德。

貨幣就是這樣讓貨幣專家們感到迷惑,同時也讓道德家們感到憤怒。這兩種人都因為發覺整個事態的發展,已經超出了我們能力關照得到的範圍,以及因為已不再能控制我們賴以生存的事態發展順序,而感到震驚。似乎一切都已經超出我們的掌控,難怪有人談起貨幣,往往措辭強烈,乃至誇張。事實上,現在還有許多人相信「借錢取息」和「謀殺」一樣壞。

貨幣制度就像道德、法律、語言,以及各種生物那樣,也是來自於自化的秩序,因此,也同樣受到變異與演化選擇過程的淬煉。然而,貨幣制度終究是在所有自化長成的結構當中,最不令人滿意的產物。海耶克曾舉例說,自從基本上含有自動調整機制的國際金本位制,在專家們的指導下,被由政府刻意操縱的「貨幣政策」取代之後,迄今已過了七十多年;但很少人敢說,在這段期間,貨幣制度的運作有任何改進。事實上,根據人類過去的經驗,貨幣確實並不值得信任,但不是因為一般人所設想的那些理由而不值得信任,而是因為貨幣經歷過的演化選擇過程,比別種制度受到更多干擾。由於受到政府壟斷貨幣,阻撓市場競爭進行各種試驗的影響,演化選擇機制在貨幣方面未曾充分發揮作用。海耶克進一步說,在政府的照顧之下,貨幣制度已經發展到非常複雜的地步了。然而,在此一發展過程中,由於政府從中作梗,幾乎沒有市場試驗,也很少讓市場自由選擇可能適合它的制度。因此,我們到今天還不太清楚什麼是好的貨幣,也不知道貨幣可以好到什麼程度。

政府壟斷貨幣並不適當

其實,政府對貨幣發展的干擾與壟斷,並不是最近才開始的,幾乎在鑄幣被市場選作普遍接受的交易媒介時,政府的干擾就不斷發生了。海耶克嚴厲地指責說,沒有貨幣,延遠的自由合作秩序就無法運行;但貨幣幾乎自始就遭到政府無恥的摧殘, 以致它竟然變成延遠的人類合作秩序當中,干擾各種自動調適過程的主要亂源。除了少數幾個幸運的短暫時期,整個政府管理貨幣的歷史,簡直就是一部詐欺和矇騙的歷史。在這方面,海耶克已經證實,政府自己比任何在競爭的市場裡提供各種貨幣的私人機構,都來得更不道德。海耶克說過不少次,如果政府不再壟斷貨幣,則市場經濟的潛能也許會有更大的發展空間。

重讀海耶克對貨幣的剴切剖析,不禁對世人當前面臨的金融風暴打顫,各國政府控制貨幣的欲望不但一如以往,或許還變本加厲。讓貨幣不再繼續被導入歧途,讓貨幣回歸其單純「交易媒介」的本質,否則,金融浩劫會是慣性的波濤洶湧、沒完沒了的。

平實地說,人類還是有許多睿智者,歐元的統合、歐洲中央銀行及世界中央銀行的構想等等,都可以窺知有心人的反省。但是,實現的可能 卻是令人懷疑的。畢竟「錢為何物?」世人根本不想了解,何況似乎已無法理解了!

返還單純交易媒介的貨幣本質

如今雖進入電子錢幣時期,又是一次革命性的貨幣演變,但對於貨幣到底是什麼的疑問,不只沒有提出更明確的答案,反而讓世人更加眼花繚亂,也更為迷茫。「虛擬經濟」毋寧是傳神的比擬,此與「泡沫經濟」同義,僅就我們眼見的信用卡引發的諸項弊端,以及金錢泡沫投機遊戲一再帶來的禍害來看,讓貨幣成為單純的「交易媒介」實在是太重要了。

以上的論點是我在多年前就提出的,到美國次級房貸、「二房」風暴席捲全球的今日,竟然不但適用還更鮮明。「信用」貨幣更失序,各國政府對貨幣的管控更不如人意,國際熱錢的規模益見龐大,美國聯邦準備理事會(Fed)、國際貨幣基金(IMF)、世界銀行的力量依然強大,而各類基金如雨後春筍般不斷湧現,各類貨幣令人眼花繚亂。貨幣是「商品」已是理所當然,投機炒作司空見慣,貨幣在一夕之間化為烏有的可能性益見升高,現代人有如生活在空氣日漸稀薄的環境中,「信用貨幣」缺乏信用已是鮮活寫照。究其根本,人心墮落、道德敗壞、缺乏誠信是也。

經由這樣的了解,再回頭來看這本《貨幣戰爭》就會更為踏實,也較不會浮面式的理解。誠如高盛集團董事胡祖六先生對本書的評語:

以金融為脈絡,交錯穿插於近兩百餘年世界經濟、政治、社會乃至軍事戰爭中,將許多最有名的政治家、軍事家與最富戲劇性的歷史事件統統與金融聯繫起來,其構思之大膽、跨度之寬廣,令人驚嘆。當今世界,除了少數幾位學貫古今,在經濟學、金融學、政治學、歷史學等皆有造詣的文藝復興式的大師,相信很少有人能創作一本如此包羅萬象的書,並宣稱能夠成功破譯世界財富密碼,曝光不為人知的歷史真相,揭示許多重大歷史事件的前因後果。作為一本通俗性供消遣娛樂的書,該書的欣賞價值顯而易見。《貨幣戰爭》一書把原著中的有關內容編串起來,視角獨特,可讀性強,更進一步增添了人們對原本顯得過於神祕的金融領域的興趣與好奇心。但是,如果讀者,尤其是政府決策者把它視為一本真實與嚴謹的書籍,對書中所做結論或政策建議認真待之,那麼我們就不能不表示驚訝,甚至不安。

是的,《貨幣戰爭》一書主要寫歷史,但非嚴謹的學術性著作,毋寧更接近一本小說(fiction)。儘管有評論者認為它輕率地改寫了人們早已廣為接受的世界近代史,尤其是美國歷史。從美國獨立戰爭、南北戰爭到第一次世界大戰,從亞伯拉罕.林肯到約翰.甘迺迪,再到羅納德.雷根,美國歷史上所有總統遇刺事件,無一例外,都被該書統統歸結為一小撮國際銀行家爭奪所謂「貨幣發行權」的陰謀策劃所致。書中,美國革命不再是北美各殖民地聯合起來擺脫英國統治、爭取政治獨立與經濟自由的鬥爭,而是為了所謂「貨幣發行權」;南北戰爭不是因為是否廢留奴隸制度所引起的尖銳衝突,而是「國際銀行家」的操縱結果。

有啟發力的書就是值得讀的書

更大膽的是,本書還鄭重宣稱,沒有Fed 就沒有第一次世界大戰;而第二次世界大戰也不是以美國、英國、蘇聯與中國為首的盟國反擊納粹德國、義大利法西斯與日本軍國主義野蠻侵略的正義史詩,而是羅斯福總統玩世不恭地在戰爭硝煙中驗證凱恩斯的赤字財政和廉價貨幣的主張,刺激美國經濟復甦,並讓國際銀行家們在戰爭中再次大發一筆橫財。甘迺迪總統被刺殺,是因為他簽署了一份「鮮為人知」關於白銀券的一一一一○號總統令;越南戰爭結束的本質原因,乃是倫敦黃金戰場的慘敗,導致統治精英階層的金融「底氣」損耗殆盡;中東石油危機,不是石油輸出國家組織(OPEC)而是國際銀行家的決定等等。

不過,歷史終究是人寫的,其真相如何宛如「羅生門」,人人都可編故事,何況這不是一本正經八百的書,譁眾取寵刺激銷路想必是作者的重要目的。然而不可否認的是,本書文筆流暢,且引述了許多歷史典故、傳說、軼事、名人語錄等,的確引人入勝,也能勾起一般讀者對枯燥金融問題的興趣,但也不要太嚴肅、太認真看待。

雖然作者發揮無限想像力,好像身臨其境似地看到真相、實情,的確不可思議,但本書對Fed、IMF、世銀等當今全球舉足輕重的組織之偏向負面評價,也是諸多金融貨幣專家們撻伐本書最重且覺得莫名其妙之處,卻是最值得讀者深思的。已故的自由經濟大師、一九七六年諾貝爾經濟學獎得主傅立曼(M. Friedman)就曾大肆批評Fed,更對IMF早該功成身退大聲疾呼,而二○○一年諾貝爾經濟學獎得主之一的史迪格里茲(Joseph E. Stiglitz)也對IMF和世銀嚴加批評。值得注意的是,史迪格里茲在一九九七年至二○○○年元月,還曾擔任世銀首席經濟學者和資深副總裁呢!

可是,我們也不得不提醒,作者對政府管控貨幣的必要性持極正面看法,而如前面所引海耶克對政府壟斷貨幣弊害的暮鼓晨鐘剴切批評,讓我們心驚膽戰。所以,公說公有理、婆說婆有理,唯一不變的真理是:貨幣或錢已是愈來愈神祕,任誰都無法理解了。究其根源,就在人心變壞、誠信隕落、貪求名利。除非大家都能「人心回升」,否則人類生活空間的空氣會愈來愈稀薄,不確定風險將愈來愈高,「遑遑然不可終日」會是最佳寫照。

古聖先賢曾說:「盡信書,不如無書。」希望讀者能以此心態看這本書。而今日哲人也說:「大凡一本值得讀的書,內容是否正確並不打緊,最重要的是它有沒有啟發力。」信哉斯言!本書是否屬於此類,有勞讀者們自行評斷了。