文茜說世紀典範人物之二:從平凡到不平凡的──梅克爾、羅斯福夫人、杜魯門

作者:陳文茜

出版日:2022/4/1

定價:400元

優惠價:77 折308元;72 折288元

試閱

規格

裝訂: 平裝

尺寸:21 x 15 x 1.65 Cm

頁數:320頁

內容簡介

§文茜繼續陪你讀歷史§

在當代那麼多令人失望的政治表演裡,我們內心深處的沮喪,

可以在典範人物的人生故事中,終於找到安慰。

|梅克爾|

一位在童話般森林小鎮長大的女孩,一舉成為歐洲巨人的代表人物。

2021年10月,梅克爾最後一次以德國總理身分出席歐盟高峰會,歐盟執委會主席讚頌她之於歐洲的重要性,有如巴黎鐵塔之於法國。

梅克爾很驕傲得意嗎?

一點也不,她語重心長地擔憂世界上正在發生的衝突、歐洲的能源危機、《巴黎氣候協定》的落實能力⋯⋯

人們給她榮耀的皇冠,她卻以沉重的心情走下舞台。

或許她一直知道,一瞬間,歷史就可以風雲變色,改變每一個人的命運。

她從小就體會。

她憂心忡忡,把掌聲留在背後。因為,她從來不是為此而站上政治舞台。

|羅斯福夫人|

她的伯父是美國前總統。出生於紐約上等家庭,卻有個悲慘的童年。

她成為美國永遠的第一夫人是因為良善、慈悲、了解苦難的良知。

她把自己曾經的痛變成大愛。

|杜魯門|

那個不起眼的裁縫店老闆,因緣際會成為美國總統。

他丟下了原子彈,他建立二戰後的全球秩序,他領導世界一半的國家對抗蘇聯,他讓毛澤東、金日成誤判,以為他是紙老虎,毅然宣布美國參與韓戰。

是他,改變了美國的孤立主義--一個從小被嘲笑的四眼田雞。

「自我的青春時期,凡偉人傳記、演説、著作:他們的淚,他們的痛,他們的冒險,他們的膽大,他們的榮耀感,她們的勇氣,她們的孤獨,她們的殞落,陪伴也貫穿我全部的人生。這是我的幸福。」──陳文茜

【首刷限量附贈:陳文茜×羅展鵬 白色梅克爾詩卡】

才氣縱橫的陳文茜,病了一整年,終於完成〈梅克爾傳〉。

意猶未盡的她最後補上一篇詩作。她寫下:「妳不必扔掉童話書,不論什麼時候。因為愛無害,使命無害。」

在暴雨之夜的山村,文茜與知名畫家羅展鵬吃著野菜,談起梅克爾即將卸任,文茜細數她在任內的種種事蹟,眼睛放著光芒。

羅展鵬好奇地問:「在妳心中梅克爾是什麼顏色?」

“White.”文茜答。

敏感的畫家為此特別畫下〈白色的梅克爾〉,配上文茜的詩,希望給大家一份愛與使命的禮物。

作者介紹

陳文茜

曾經年輕,不認老去。曾經從政,瀟灑告別權力。曾經文藝,不躭溺文藝。

她的書寫包含世界財經、國際政治、小品散文、女性與愛情、生活感悟及哲學思辯。

人生橫跨學術、電視主持人、廣播主持人、作家、藝術策展人。曾授課台灣大學財經系教授「小人物的國際政治」,在政治大學文學院擔任講座教授,在東海美術研究所教授「儀式美學」,在亞洲大學擔任講座教授至今。

李敖曾經笑她,除了沒唱歌仔戲什麼皆包辦。她回李敖:至少擔任過EMI唱片公司台灣總經理,而且主持一檔「文茜的音樂故事」。

問文茜為什麼轉折如此多的人生,她的答案:我只有一生。問她為何活得和許多女人不同?她説:女人的責任就是悦己。成為公眾人物的她,只為自己打扮,不為他人眼光穿衣。

文茜的座右銘:亂世中,老去時也要當佳人。

目錄

|梅克爾|

第一講 輕輕地告別過往

第二講 從來不「因為愛情」

第三講 目睹冷戰最後一幕的三十歲女孩

第四講 從政

第五講 二十一世紀典範人物的誕生──梅克爾

第六講 人生最低谷

|羅斯福夫人|

第一講 走出童年陰霾

第二講 新女性的覺醒

第三講 使命感的最佳拍檔

第四講 第二個人生的開啟

|杜魯門|

第一講 不平凡中的太平凡

第二講 當被認為是「草包」的鄰居當上總統

第三講 決定對日本投下原子彈

第四講 實現美國國際主義的第一步:徹底改造日本

第五講 從此,美國第一

精彩試閱

二○二一年十二月二日,德國尚未完全入冬,秋風吹起,吹得梅克爾(Angela Merkel)的臉頰白晰,如一名剛剛誕生的嬰兒。

她穿著厚厚的衣裳,像一個純真的孩子新奇地看著正在送別她的典禮;她也像一名慈母,準備把已經長大的孩子充滿祝福地交給下一任總理。

那是她擔任德國總理的最後一分鐘,沒有淚水,只有她心中知曉的榮耀。她以一貫的訓練,克制著自己,包括她為自己親點的一首古老的歌曲;歌詞描述了她的十六歲,和奇蹟般的政治生涯。

「十六歲時,我悄悄說,我想要一切,或一無所有。」「讓紅玫瑰如雨飄落,讓我邂逅新的奇蹟,讓我開啟新的歷程,再等待我的一切,來吧。」

那一晚為她舉行的軍樂告別儀式(Großer Zapfenstreich)是聯邦德國最隆重的軍隊典禮:手持火炬的士兵、儀仗列隊行進、軍樂隊演奏。儀式上,按照慣例,梅克爾可以挑選自己心愛的樂曲,由聯邦國防軍樂隊演奏。

除了宗教歌曲〈上帝,我們頌揚祢〉,梅克爾點的這首德國影星希爾德加德.克內芙(Hildegard Knef)的名曲〈讓紅玫瑰如雨飄落〉( Für mich soll's rote Rosen regnen),完整細膩地敍述了她的一生。

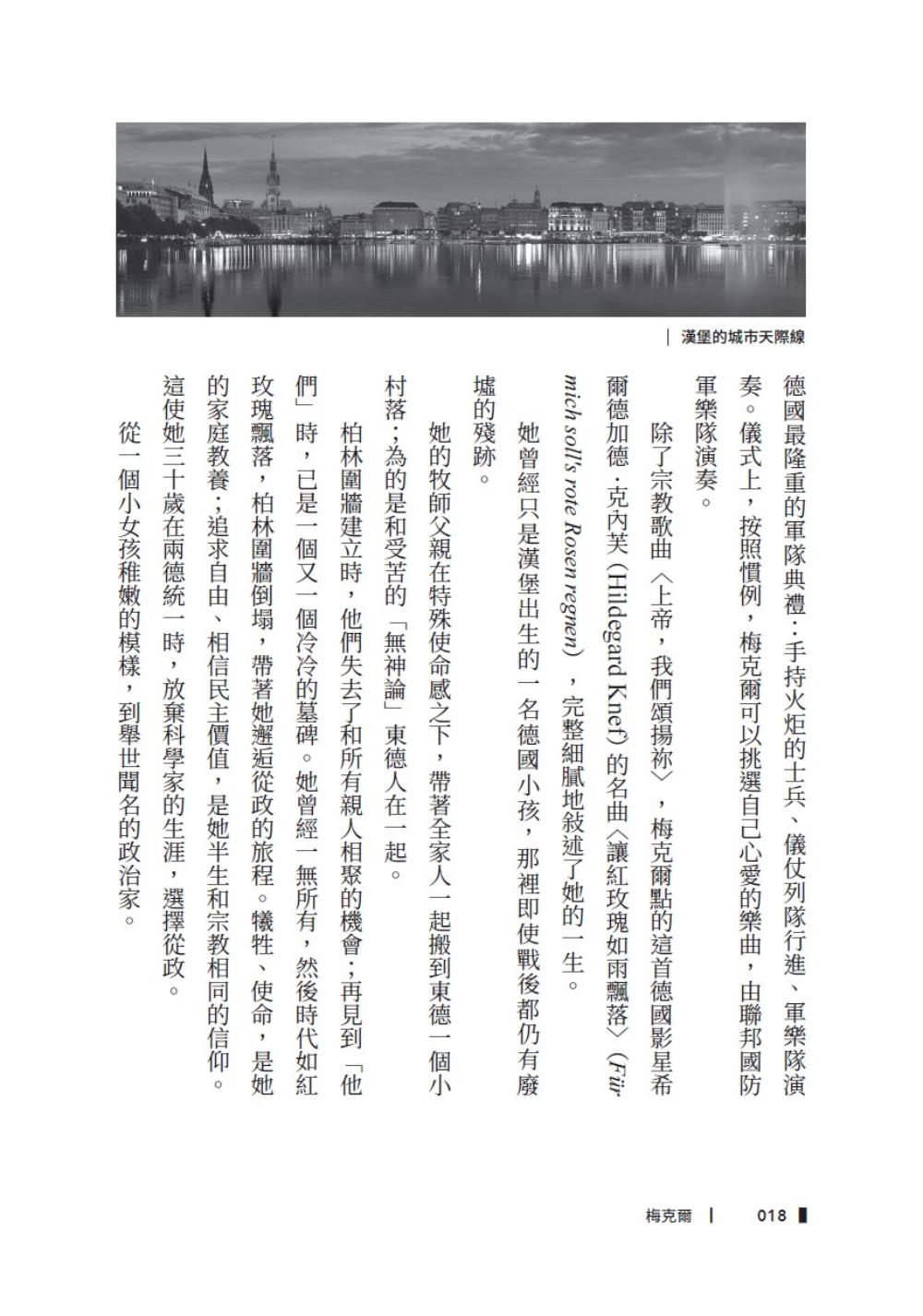

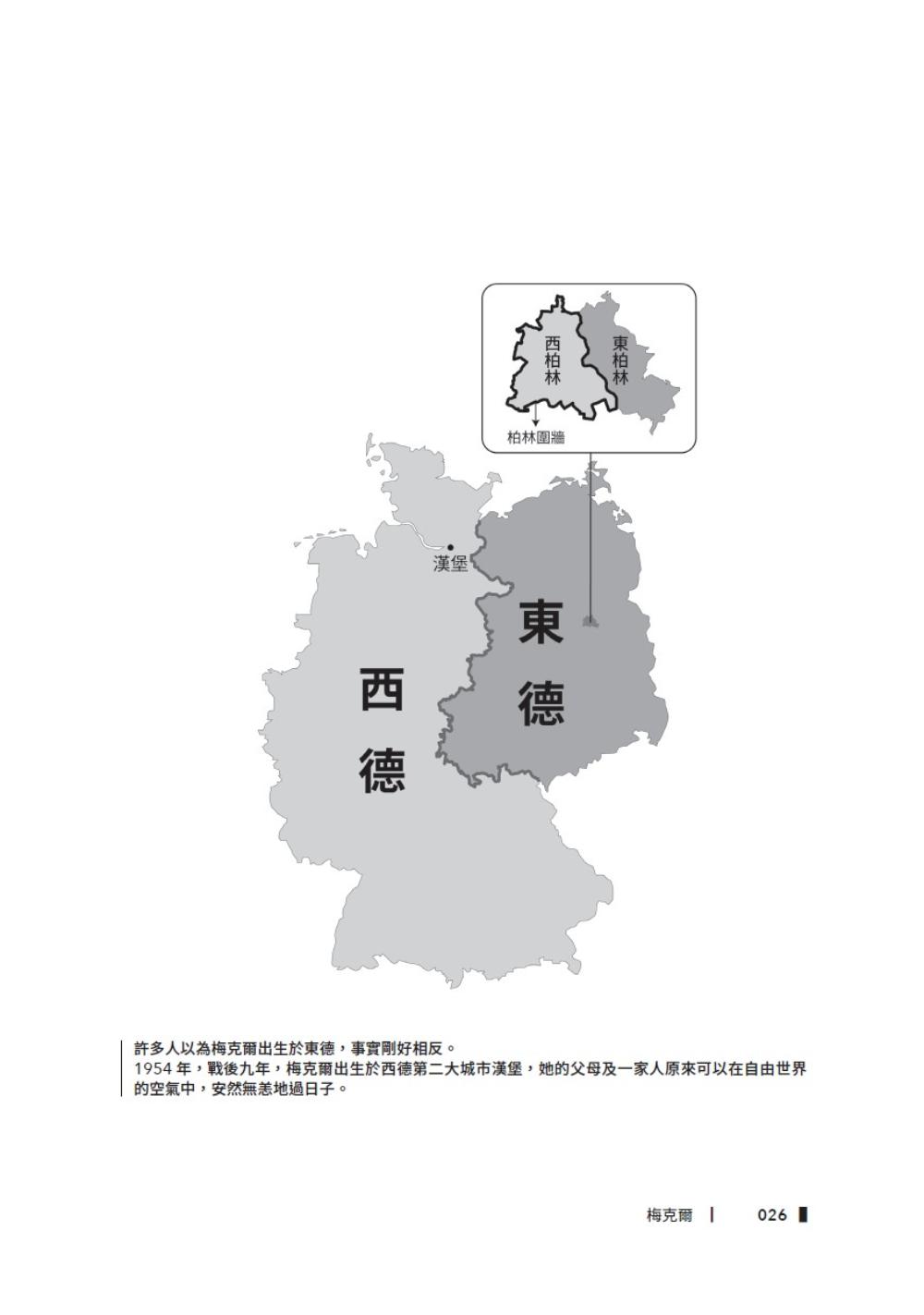

她曾經只是漢堡出生的一名德國小孩,那裡即使戰後都仍有廢墟的殘跡。

她的牧師父親在特殊使命感之下,帶著全家人一起搬到東德一個小村落;為的是和受苦的「無神論」東德人在一起。

柏林圍牆建立時,他們失去了和所有親人相聚的機會;再見到「他們」時,已是一個又一個冷冷的墓碑。她曾經一無所有,然後時代如紅玫瑰飄落,柏林圍牆倒塌,帶著她邂逅從政的旅程。犧牲、使命,是她的家庭教養;追求自由、相信民主價值,是她半生和宗教相同的信仰。這使她三十歲在兩德統一時,放棄科學家的生涯,選擇從政。

從一個小女孩稚嫩的模樣,到舉世聞名的政治家。

她輕輕地告別過往,愉悅地準備迎接未知的旅程。

當晚因疫情,只允許兩百人觀禮。梅克爾在寒冬夜色裡,對新任總理以及德國人說了最後一段話:

「現在將由下一屆政府為擺在我們面前的挑戰,尋找答案、並塑造我們的未來。為此親愛的奧拉夫·蕭茲,我祝福你和你領導的德國政府,一切順利,並得到最大的成功。」

「我相信如果我們不屈服於不滿、嫉妒和悲觀主義,我們可以繼續塑造未來,這就是我一直在做的事情。」

她稱即將上台的反對黨新總理為:親愛的蕭茲;並且預祝新政府成功。

十六年前,梅克爾稚嫩的走上政治高位;十六年後,她白色的臉龐、有點年紀的面孔、一片祥和純真地「享受」權力的落幕。

她沒有為自己的政黨失去權力哀號,當然更不可能無限上綱表示從此德國將為之滅亡。

「政黨只是政治運作的仲介機構」,梅克爾曾經如此冷靜且準確地詮釋政黨在民主機制應有的地位和意涵。

這本來就是民主常識,但在全球,政治已經不是使命,而是奪權、排擠及資源分配,於是德國總理的民主常識,快要變成全球唯一的民主燈塔。

面對危機重重的時代,她告訴世人:「只要我們不屈服於不滿、嫉妒和悲觀主義,我們就可以塑造未來。」

「這就是我一直在做的事。」梅克爾為這場她的政治告別儀式上,留下最後一句結語。

這句結語詮釋了德國民主政體在她領導之下,和其他美國、英國、奧地利等民主政體的差異。

在德國只有政治競爭,沒有國會占領。在梅克爾執政的十六年,回憶她所有的發言,沒有恨、沒有對立排擠,只有容忍異己,接受批判,甚至默默承受「來自東德的」符號標籤。

她一一收下、一一忍住。

她認為政治領袖的角色是解決問題,而不是製造問題。

她看起來好平凡。退休後的目標目前也很平凡,睡好覺,煮馬鈴薯濃湯,繼續住平價公寓。

而且,還是叫梅克爾。

【摘自「梅克爾」第一講:輕輕地告別過往】